Critique des

« RECITS DE BELZEBUTH A SON PETIT-FILS »

de

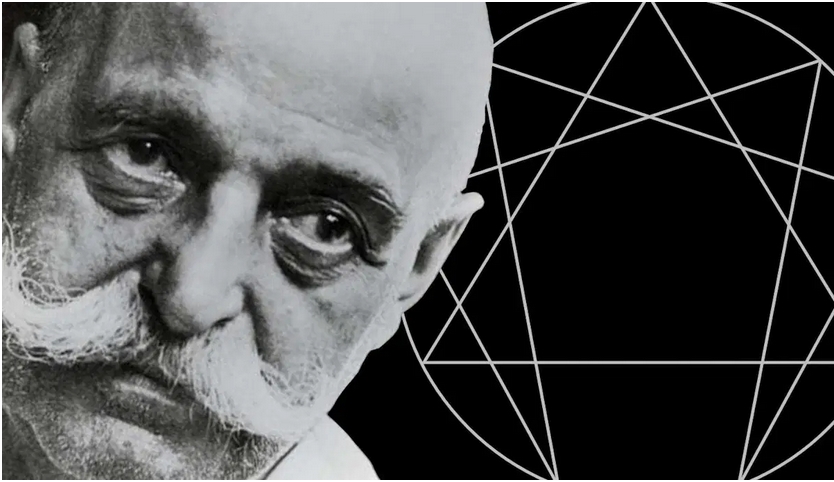

George Ivanovitch Gurdjieff

Avant-propos

75 ans après la publication des « Récits de Belzébuth à son petits-fils » (1949), l’œuvre maîtresse de G.I.Gurdjieff, aucun journaliste ne s’est aventuré à en faire une critique « littéraire » approfondie. Cependant, les Récits (qui renferment les principes de l’enseignement gurdjieffien) constituent une narration qui a recours à la fiction, un peu comme « Les Mille et Une Nuits ». Il est possible même de les lire comme un ouvrage de science-fiction, redevenue à la mode avec les dystopies et sagas applaudies aujourd’hui, en toute frivolité, par la presse mondiale. Voici donc une critique qui tient compte de l’aspect littéraire des Récits, tout en prenant appui sur l’historique de mes lectures successives du livre, lectures nécessaires pour comprendre les données les plus complexes de la pensée de Gurdjieff.

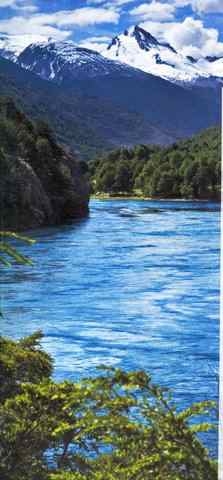

La première fois que j'entendis parler des Récits de Georges Gurdjieff, ce fut en janvier 1965, à Sewell, campement minier situé à 2200 mètres dans la cordillère des Andes, environ à 100 kilomètres au sud de Santiago. Je venais de finir mon internat à l’école de médecine de l’Université Catholique et, en attendant de me présenter aux examens d’homologation de l'Université du Chili, institution de l’État, j'avais obtenu une place temporaire d'interne à l'hôpital de Sewell, établissement financé par la Kennecott Copper Co., propriétaire du gisement de cuivre. La mine, appelée « El Teniente », percée par deux mille kilomètres de tunnels, était la plus grande mine souterraine de la planète. Et l'hôpital, dressé au milieu des bâtiments imposants de la cité minière, était un exemple de technologie et de confort pour les malades et les accidentés de l'exploitation. Tout y était propre, moderne, bien organisé et les équipements, venus directement des États-Unis, étaient parmi les plus perfectionnés qu'on eût pu trouver dans le pays. La direction et l'organisation, excellentes, étaient chiliennes, ainsi que les infirmières et les médecins, tous choisis rigoureusement d'après leurs parcours professionnels et payés, non pas en monnaie nationale, mais en dollars. Avoir un poste à l’hôpital de Sewell était un vrai privilège. C'est là où je rencontrai d'abord Édith, jeune infirmière universitaire, puis, chez elle, son frère aîné, Raoul Martínez, employé de la banque du campement, qui allait me conseiller de lire Gurdjieff et les Récits de Belzébuth à son petit-fils.

Je fus très étonné et en même temps agacé de l’entendre faire l’éloge de ce qui me semblait être de l'occultisme, de l'obscurantisme et des superstitions pseudo-religieuses. Pour moi, interne en médecine scrupuleux, de surcroît étudiant à l'école de philosophie de l'Université du Chili, où je m'étais inscrit parallèlement à mes cours à l’Université Catholique, tout ce que Raoul me disait n’était que du bavardage infondé, sans aucune valeur philosophique ou scientifique. J'essayais de m'opposer à ses arguments sur le comportement des êtres humains selon Gurdjieff, avec autant d'arrogance juvénile que je venais de sortir d’une psychanalyse freudienne et que je me proposais de devenir psychiatre.

Raoul, plus âgé que moi, supportait avec bienveillance mes longues tirades sur Freud, Jung, Adler, Jaspers, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche et, bien sûr, Platon, Aristote, etc. Un jour, alors que je prenais un apéritif avec sa sœur dans la maison de leurs parents, il arriva avec les trois tomes d'un ouvrage publié en Argentine : il s'agissait de la version en espagnol des Récits de Belzébuth à son petit-fils, médiocrement éditée, avec des couvertures laides et, au dos, des recommandations de lecture plutôt maladroites. Raoul voulait que je lise l’ensemble et que je lui donne mon opinion sur ce qu'il considérait comme une œuvre transcendantale pour comprendre la vie humaine. Par politesse envers lui et, surtout, envers sa sœur, j'emportai les trois volumes dans ma chambre d’interne de l'hôpital. Là, j'allais les feuilleter distraitement, juste le temps de constater que l’œuvre en question était plutôt rébarbative pour un apprenti psychiatre et prétendu philosophe qui rédigeait à l'époque un essai sur Hegel et la Phénoménologie de l’Esprit, essai destiné à être publié dans la Revista de Filosofía de l'Université du Chili. J'attendis deux ou trois semaines avant de rendre les livres à Raoul, lui cachant mon désintérêt tout en m'excusant de ne pas les avoir lus dans leur totalité à cause de mon travail à l'hôpital.

Voilà pour ma première lecture des Récits de Belzébuth à son petit-fils.

**

De retour à Santiago, après avoir obtenu mon diplôme officiel de médecin, je fis un rapide passage par l'Institut Gurdjieff chilien, poussé moins par l'influence de Raoul que par ma rencontre avec Claudio Naranjo, professeur-assistant de l'Institut d’Anthropologie Médicale, où l’on m’avait offert en 1965 de travailler à un poste de chercheur « full-time », très bien rémunéré. Claudio Naranjo, spécialiste de drogues psychédéliques (il deviendrait une autorité mondiale en la matière) connaissait superficiellement l'enseignement de Gurdjieff. Cependant, il me conseilla de m’y intéresser et de participer aux activités des groupes gurdjieffiens, récemment créés sous la direction de Mme Adela de Hales, épouse d’un ministre et diplomate chilien. Dans les « groupes », j'entendis parler de nouveau des Récits de Belzébuth à son petit-fils, quoique d'une façon qui me sembla presque péjorative : les élèves se plaignaient de la difficulté à lire un livre trop long, abscons et même « mal écrit » en comparaison à d'autres textes sur le sujet, tel le Monsieur Gurdjieff de Louis Pauwels, devenu un best-seller en France et traduit en plusieurs langues. Je lus immédiatement l’ouvrage de Pauwels, écrit avec l'agilité et la légèreté d’un romancier-journaliste (l'un de ses romans parisiens avait frôlé le prix Goncourt), étonné de la hargne qu'il semblait éprouver contre Gurdjieff.[1] Mais, encore une fois, je laissai de côté les Récits, me promettant de les lire plus tard.

Ballotté entre ma profession de médecin et ma vocation d’écrivain de plus en plus intense et exigeante, je traversai par la suite une période particulièrement agitée qui me mena jusqu’aux États-Unis, où j’intégrai brièvement, en 1968, le staff du Columbus Hospital, à Manhattan, voulant me donner une dernière chance pour continuer à exercer ma profession, si chèrement acquise. Cela ne dura pas longtemps et, laissant ma vie de « docteur » définitivement derrière moi, je pris le bateau à New Jersey et m’exilai en Europe. Je débarquai en Espagne à Santander, où j’achetai une Seat-600 d’occasion avec laquelle je traversai la péninsule pour me retrancher dans la solitude à Jávea, petit port de pêche au bord de la Méditerranée, perdu entre les vignobles, les plantations d'orangers et les cieux presque toujours bleus de la Costa Blanca espagnole. En dehors de mes lectures strictement littéraires (Proust, Joyce, Borgès), je lisais In Search of the Miraculous: Fragments of an Unknown Teaching, de Piotr Ouspensky, disciple émérite de Gurdjieff dont la scientificité m'avait été vantée par Doro Dooling, la responsable des groupes gurdjieffiens au Pérou, et aussi par Lord John Pentland, le directeur des groupes aux États-Unis. C'était presque par hasard que j'avais découvert, avant de quitter New York, un exemplaire des Fragments dans une librairie près du Columbus Hospital, et je l'avais acheté attiré par les dessins et les formules chimiques et physiques utilisées par l'auteur, réputé en Russie comme un excellent mathématicien. Mais trouver le temps d’étudier calmement l’ouvrage d’Ouspensky au milieu de mes occupations harassantes à l’hôpital, avait été

impossible.

À Jávea, en revanche, je lisais les Fragments dans une petite crique du port sous le soleil de la Méditerranée, protégé de la brise automnale par l'embarcadère et les petits bateaux de pêche multicolores. Crayon à la main, je m'amusais à critiquer et à réfuter une par une les propositions pour moi extravagantes d'Ouspensky, jusqu'au jour où, soudain, j'éprouvai une vive sensation de luminosité intérieure : « Pourquoi t'opposes-tu à la vérité ?», entendis-je dire dans ma tête. Ce fut un vrai choc, presque hallucinatoire. Je compris que ma fierté d'intellectuel occidental m’empêchait d'accéder à une connaissance qui venait d'Orient et dont j'avais pourtant absolument besoin pour vivre d'une façon « consciente ».

Malgré ce choc, je ne chercherais toujours pas à rejoindre les groupes gurdjieffiens, donnant préférence au développement de mon œuvre d'écrivain. Néanmoins, je mettais à profit pour mon travail les connaissances livresques que je cumulais sur l'enseignement de Gurdjieff. Sous le titre de La Curación, je rédigeai en espagnol ce que je croyais être un roman, où le protagoniste était un jeune médecin devenu fou par la faute d’une secte ésotérique dont les caractéristiques étaient directement inspirées par les Fragments et les quelques citations et références que j'avais répertoriées dans les Récits de Belzébuth à son petit fils. Dans mon brouillon, l'homme malade trouvait une aide précieuse chez son ancien professeur de psychiatrie, qui allait le guider pour le sortir de son malheur et le conduire jusqu'à sa guérison. Le résultat, un manuscrit d'environ 500 pages, me parut très précaire, sans valeur littéraire. Alors, stimulé par la lecture de Ulysse de James Joyce, je voulus, à l'instar du travail fait par l'écrivain irlandais autour de l'Odyssée homérique, donner à ma tentative une véritable qualité esthétique en prenant comme texte d'appui la Divine Comédie. L’homme malade devint Dante et son psychiatre, Virgile. Conscient de la difficulté de ma tâche d'écrivain débutant, je me contraignis à travailler de la façon la plus sérieuse et exigeante possible. Je quittai mon refuge de la Costa Blanca et me rendis à Florence au printemps de 1969 pour y habiter, apprendre l'italien et lire le poème dantesque dans sa langue originale.

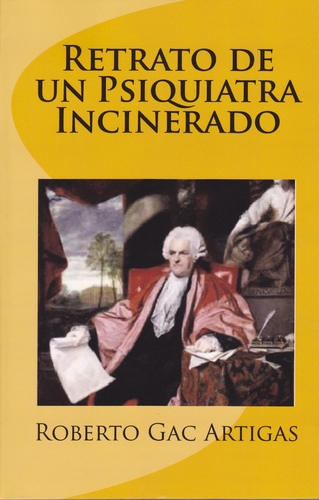

Pendant cette période de préparation, je continuais à écrire. Toutefois, périodiquement assailli par la peur de m'être trompé en ayant abandonné la pratique de la médecine, choix très risqué économiquement et socialement, je commençai la rédaction d'un texte destiné à me raconter, par écrit, ce qu’aurait pu être ma vie aux États-Unis si j'avais poursuivi mon parcours de psychiatre. Ce fut le Retrato de un Psiquiatra, où j'utilisai sciemment la fiction pour m'accorder, comme dans un laboratoire textuel inédit, les meilleures chances de réussite professionnelle et scientifique.

Le personnage-protagoniste, s’appuyant aussi sur Ouspensky et Gurdjieff, développe une psychiatrie révolutionnaire, post-freudienne. Le texte me permit, non seulement de confirmer que je ne m'étais pas trompé en choisissant la littérature comme véritable vocation, mais que l'enseignement de Gurdjieff était vraiment intéressant et digne de respect. Cependant, je n'avais toujours pas lu sérieusement les Récits. Cette lecture attendrait mon installation en France, où je me rendrai après avoir atteint, plus au moins, mes objectifs « dantesques » à Florence.

***

Je n'eus aucun problème pour trouver à Paris un exemplaire des Récits de Belzébuth à son petit-fils, très bien traduit en français par Mme Jeanne de Salzmann en collaboration avec Henri Tracol. L'édition -un joli volume solidement relié en tissu marron foncé- avait été confiée aux Éditions Janus. Il était agréable à porter, à ouvrir et à feuilleter en dépit de son épaisseur assez considérable : 1200 pages ! Pourtant, rapidement j'allais éprouver des difficultés pour lire le texte. En effet, plongé dans la lecture fascinante de À la Recherche du temps perdu (l'exploration de l’œuvre de Marcel Proust en français était l'un des objectifs de mon installation à Paris), des ouvrages à la mode du Nouveau Roman et du roman Tel Quel, j'allais me heurter à la textualité des Récits. La forme choisie pour la narration -première personne du présent de l’indicatif, division de la masse textuelle en chapitres, récit adressé à un interlocuteur passif, etc.- me semblait d’une totale banalité, toute proche de celle du roman de personnages du 19e siècle. La traduction était sans doute excellente, néanmoins cela ne m’empêchait pas de trouver le texte accablant. Je décidai alors de le lire chapitre par chapitre, mais dans le désordre, selon mon humeur du moment. D'abord, je lus celui consacré à l'Art, puis ceux consacrés à la France, aux États-Unis, aux Allemands, etc. Je trouvai la narration et les anecdotes un peu farfelues, jusqu'au moment où je tombai sur le chapitre appelé « La Sainte Planète du Purgatoire ». En le lisant, sans comprendre réellement ce que Gurdjieff racontait dans un langage parsemé de néologismes inintelligibles, je saisis néanmoins que quelque chose de très important pour la compréhension de l'être humain se cachait dans l'épaisseur de ce chapitre. Et je compris aussi que pour aller plus loin dans l'acquisition de cette connaissance, il me fallait inévitablement travailler avec les élèves de l'Institut Gurdjieff de Paris. Pourtant, laissant traîner ma décision, je ne m'inscrirais à l'Institut que plusieurs années plus tard. J'étais avant tout un écrivain intéressé par la littérature et non par l’ésotérisme, me disais-je, fier de ma fidélité vocationnelle, très efficace pour masquer mes tendances procrastinatrices.

Après avoir achevé, à petit pas et sans enthousiasme, la lecture des Récits et cela en marge de la lecture des œuvres de Proust, de Robbe-Grillet, de Butor, de Philippe Sollers, de Nathalie Sarraute et de beaucoup d'autres auteurs qui me semblaient nécessaires pour mon développement d'écrivain, je me fixai un but précis, explicitement et définitivement incorporé à mes tentatives scripturales: le dépassement du roman comme genre littéraire, devenu « parole putanisée » selon la pensée de Georges Gurdjieff. J'aimais cette définition provocatrice de la littérature contemporaine, car elle correspondait à ma propre expérience du roman conventionnel, celui qui est vanté dans la publicité des journaux, applaudi par les critiques et objet des prix littéraires qui ne font que semer la confusion chez le lecteur, réduit à la place de simple consommateur d'un divertissement. La forme « roman » me semblait lamentablement inadéquate pour forger une littérature différente de la littérature commerciale.

Je travaillais et retravaillais mes textes dans un petit studio du Quartier Latin de Paris. Dans la nouvelle mouture du manuscrit commencé à Jávea, nouvelle mouture que j’appellerai en définitive La Société des Hommes Célestes, j'aurai de nouveau recours à l'intertextualité avec les grands textes classiques, ceux qui ont traversé le temps apportant leur lumière pour éclairer la vie humaine. Et, de la même façon qu'à Jávea j'avais saisi l'importance de structurer la première version de La Curación en m'appuyant sur la Divine Comédie, je découvris que La Société des Hommes Célestes appelait au jeu intertextuel avec la légende de Faust, notamment avec les Faust classiques, ceux de Goethe, Marlowe, Lenau, etc. Le fou délirant devenait Faust et son médecin, le Docteur M., devenait... Méphistophélès ! Or, il n'y avait pas de meilleur Méphistophélès pour répondre aux exigences du texte et de meilleurs conseils pour Faust malade que ceux apportés par le Belzébuth des Récits. Je repris alors la lecture de l’œuvre de Gurdjieff, mais cette fois-ci d'une façon très méthodique, depuis la première phrase jusqu'à la dernière, à la recherche de la citation intertextuelle parfaite pour tisser les dialogues thérapeutiques entre le Docteur M. et son patient.

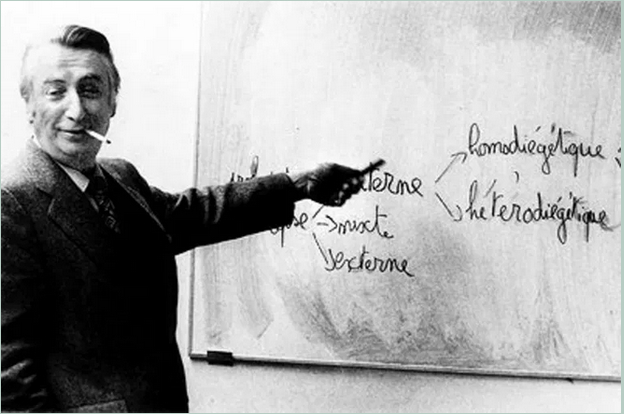

Ma trouvaille se révéla très efficace d'un point de vue littéraire et même utile pour mon progrès « spirituel ». Pour affiner mes efforts, je m’inscrivis, enfin, à l'Institut Gurdjieff de Paris en 1979, où j'eus la surprise rassurante d'avoir comme moniteur le cinéaste et dramaturge, Peter Brook. Il venait de réaliser un film à partir du livre de Gurdjieff Rencontres avec des Hommes Remarquables, assisté par Mme Jeanne de Salzmann. Et le directeur de mon groupe (mais aussi, le directeur de l'Institut) était son fils, Michel de Salzmann, psychiatre en pleine activité professionnelle dans sa consultation du XVIe arrondissement de Paris. Je pouvais me sentir vraiment rassuré : je ne m’étais pas égaré dans une dangereuse secte pseudo-religieuse comme celles traquées par la Justice française, je venais de rencontrer un groupe de « chercheurs de vérité » du plus haut niveau intellectuel. Raoul, mon premier contact avec l'enseignement de Gurdjieff, aurait été flatté de constater que j'avais suivi ses conseils.

Sous l'impulsion de Michel de Salzmann venaient d’être organisées quelques séances de lecture collective des Récits dans la salle de méditation de l'Institut, où chacun de nous, assis dans la position de la « fleur de lotus », suivait attentivement le déroulement du texte lu par Josée de Salzmann, l’épouse de Michel. J'avais l'impression étrange d'une lecture à trois dimensions car la réception des Récits se faisait non seulement à travers notre centre intellectuel, mais aussi, simultanément, à travers notre centre émotionnel, phénomène facilité par la stabilisation du centre moteur grâce à l'asana du lotus. Tout cela m’apportait une aide considérable pour mon travail autour de Faust et de son psychothérapeute, le Docteur Méphistophélès : La Société des Hommes Célestes devenait peu à peu une sorte de Faust latino-américain. En outre, la comparaison entre les Récits et les Faust classiques me permit de mieux apprécier l’architecture scripturale de l'ouvrage gurdjieffien. Et la publication par l'Institut d'un glossaire avec les néologismes inventés par Gurdjieff pour communiquer sa pensée, effaça le côté linguistique abracadabrant que j'avais cru détecter dans le texte. De même, les répétitions qui alourdissaient le livre cessèrent d'être insupportables et devinrent des points d'appui pour faire une lecture à l’hauteur du but recherché par Gurdjieff : « Favoriser l'éclosion dans le penser et le sentiment du lecteur d'une représentation juste, non fantaisiste, du monde réel, au lieu du monde illusoire qu'il perçoit ». Exactement ce dont le pauvre Faust, profondément déprimé et dégoûté de la vie, avait besoin. Quant aux vertus littéraires à proprement parler des Récits, mes connaissances de la littérature du XXe siècle renforcèrent mon impression d'une certaine qualité avant-gardiste du texte, en dépit de son apparence conventionnelle : Finnengans Wake de James Joyce, Korrektur de Thomas Bernhard, Nombres de Philippe Sollers et même À la Recherche du temps Perdu de Marcel Proust n'étaient pas, en fin de compte, plus lisibles, moins répétitifs, moins exigeants que le texte de Gurdjieff. Ces caractéristiques allaient me pousser plus tard à écrire un essai -Gurdjieff, écrivain-, où je mets en relief sa stature en tant qu'écrivain qui se proposait « d'écrire autrement que ne le ferait n'importe quel écrivain ».

Lorsque j’eus achevé La Société des Hommes Célestes, je pris conscience d'avoir atteint, grâce à la littérature, au moins l'un de mes objectifs : la lecture intégrale des Récits ! Je quitterais au bout de sept ans les groupes gurdjieffiens, avec reconnaissance et gratitude, pour continuer en solitaire mon chemin vers l'accomplissement de ma vocation littéraire, vouée, plus que jamais, au dépassement du roman en tant que genre narratif, cherchant, comme le voulait Gurdjieff, à redonner à la littérature son rôle le plus éminent : « Contribuer au développement de l'intelligence et de la conscience humaine ». Cervantès, l’auteur de Don Quijote de la Mancha, le chevalier fou assoiffé de justice et d’amour, et l’auteur des Nouvelles Exemplaires, parfaitement « pédagogiques », aurait été sans doute d’accord. Et Dante aussi, bien sûr.

****

Un écrivain authentique (Gurdjieff refusait d’être considéré comme un écrivain « standard ») n’arrête jamais de lire et d’écrire. À 80 ans passés je me trouvai, encore une fois, à relire les Récits, profitant de la nouvelle édition de l’œuvre prise en charge par les éditions Le Bois d’Orion (2021). Mon intention était un peu différente de celle de ma première lecture à Paris, un demi-siècle auparavant. Conscient de la proximité chronologique de ma mort et toujours assailli par les associations de mon cerveau (« les associations nous suivront jusqu’à notre mort», disait Gurdjieff), j’entrepris cette dernière lecture aussi bien dans un but littéraire (confirmer la pertinence esthétique et éthique de l’Intertexte pour succéder au roman comme genre narratif) que dans l’espoir d’atteindre une clarté définitive dans mon processus « spirituel ». Un « double éclairage », en quelque sorte [2]. Hélas ! Ma déception -relative- me surprit moi-même. Je m’étais préparé pour une lecture comme celle que j’avais faite de la Bhagavad Gîtâ commentée par Sri Aurobindo, réalisée volontairement au ralenti, prolongée pendant presque deux ans, tellement j’aimais les textes sacrés et les commentaires de l’ancien guérillero contre l’Empire anglais, devenu un immense écrivain et l’un des plus grands sages de l’Inde. Or, au bout d’un mois, j’avais lu la totalité des Récits sans éprouver de difficultés... ni de contentement. Peut-être mes lectures préalables du livre et ma meilleure connaissance de l’Enseignement me rendirent la compréhension du texte plus aisée... et ennuyeuse. Nonobstant, je pus au moins approfondir quelques réflexions de jadis, tout en admirant les perspectives gurdjieffiennes sur l’histoire de l’humanité et sur la réalité infinie du cosmos.

Effectivement, cette tonalité de « science-fiction » que j’avais décelée dès le début dans les Récits et que j’avais ressentie comme une sorte d’artifice romanesque voulu par Gurdjieff pour faciliter l’approche de son ouvrage, m’apparut plus scientifique que fictionnelle. Habitué depuis l’école primaire à considérer notre civilisation occidentale non seulement comme le sommet de l’histoire humaine, histoire pas plus ancienne que l’invention de l’écriture, et convaincu, grâce à Galilée et à Copernic, que notre planète Terre tourne autour du soleil et que nous faisons donc partie du système solaire, j’avais du mal à croire que beaucoup d’autres civilisations aient pu exister avant la nôtre. Et le fait de considérer notre système solaire suffisant pour expliquer notre vie terrestre m’épargnait de croire à la réalité des fabuleuses et innombrables galaxies qui composent l’Univers où, d’ailleurs, pourraient exister d’autres formes de vie plus avancées que celle de l’humanité actuelle. Or, Gurdjieff se moque de cet égocentrisme historique et astronomique. Pour lui, les civilisations se succèdent non pas depuis quelques milliers d’années, mais depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d’années, anéanties soit par de grandes catastrophes climatiques, soit par la bêtise humaine et les « processus de destruction massive », autrement dit, les guerres, fléaux dont nous sommes aujourd’hui affligés et qui nous menacent, une fois encore, d’anéantissement [3]. Quant à la notion d’espace-temps, les vaisseaux spatiaux Karnak, Occasion et autres appareils belzébuthiens propulsés à travers l’espace profitant des forces gravitationnels des astres, illustrent l’infinitude vivante et constamment changeante du cosmos. L’être humain est décidément plus petit et insignifiant qu’il ne le suppose, réalité difficile à accepter. Science-fiction tout cela ? Certes, il y a un peu de « romanesque » amusant dans les Récits, mais on ne peut qu’être admiratif lorsque l’on découvre que beaucoup d’affirmations gurdjieffiennes sur la création et la configuration du cosmos devancent des postulats scientifiques tels que la théorie de la relativité et les collisions du « bing bang ».[4]

Même si cette dernière lecture intégrale des Récits (troisième, comme le conseillait Gurdjieff à ses disciples) m’a un peu ennuyé par son côté inévitablement itératif, elle me permit d’améliorer la compréhension de chapitres très importants d’un point de vue psychologique et psychiatrique. Par exemple, L’Hypnotisme, chapitre où il est question du fonctionnement de l’Inconscient. La description de l’Inconscient faite par Gurdjieff est révolutionnaire dans la mesure où il voit en lui le « vrai conscient ». Déjà Freud avait fait trembler son époque avec sa « découverte » de l’Inconscient et son concept de la libido en tant que moteur de la psyché, notions très difficiles à admettre par la bourgeoisie bien pensante. Alors, qu’un simple « maître de danses » (titre dont la presse affublait Gurdjieff), de surcroît « oriental », vienne affirmer que ce que l’on appelle l’Inconscient est le véritable Conscient, c’était quelque chose d’inacceptable et de risible. Pourtant Gurdjieff, révolutionnaire ou pas, n’a fait qu’incorporer, dans une certaine mesure et à sa façon, une donnée du bouddhisme : rigpa, la conscience pure, l’esprit éveillé immuable que Bouddha reconnut lors de son illumination et dont il réalisa qu’il s’agissait de la nature inhérente de chaque homme, enfouie dans les profondeurs de son être.

Si je pus réviser sans encombre les textes sur l’hypnotisme, je m’enlisai de nouveau dans la densité et la complexité des chapitres consacrés à la « loi de l’Heptaparaparshinokh », à mon avis les plus décisifs des Récits. Lorsque j’étais un petit philosophe « standard », je disais que celui qui comprend le quatrième chapitre de la Phénoménologie de l’Esprit, l’œuvre maîtresse de Hegel et l’un des sommets de la pensée occidentale, peut comprendre les secrets de la conscience de l’individu et ceux du fonctionnement de la société. D’un point de vue purement intellectuel, peut-être. Or, on peut dire que celui qui comprend les chapitres 39 et 40 des Récits peut se vanter d’avoir la clef d’une compréhension véritable du processus de la vie dans tous ses aspects. En ce qui me concerne, je croyais naïvement que mes connaissances cumulées pendant mes années d’études universitaires allaient me permettre de mieux saisir le jeu des lois de 3 et de 7, à la base de la loi nommée « Heptaparaparshinokh ». Malheureusement, je manque de toute formation musicale, à part ma mélomanie, aussi vaste que sophistiquée et superficielle. Mais je suis incapable de lire et de suivre une partition. La « culture standard » est comme un château-fort à l’intérieur duquel on est très sûr de soi, mais dès que l’on sort des fortifications on tombe dans le premier abîme à proximité du château. Proust, par exemple, dont la Recherche est une sorte de théorie de la relativité littéraire, avouait qu’il ne pouvait pas comprendre Einstein parce qu’il ne connaissait même pas l’algèbre. Or, pour bien saisir les idées de Gurdjieff sur la loi de l’Heptaparaparshinokh, il vaut mieux être un bon musicien. Toute sa conception du cosmos et de l’être humain s’appuie sur les gammes musicales conçues et pratiquées à travers les millénaires.[5] Voici un rappel de ce qu’il disait à ses élèves à Paris, en 1943 :

« La gamme musicale, telle qu'elle existe actuellement, a été construite dans les temps anciens par des hommes qui possédaient la Connaissance et elle peut aider à comprendre les lois fondamentales. Des "intervalles" de chaque octave existent entre les notes mi et fa, puis entre la note si et le do de l'octave suivante. Entre ces notes, il manque un demi-ton, aussi bien dans la gamme ascendante que dans la gamme descendante. Dans le développement ascendant de l'octave, les notes do, ré, fa, sol et la peuvent passer à la note suivante, tandis que les notes mi et si sont privées de cette possibilité. Ces 2 intervalles sont comblés par des octaves nouvelles d'une autre nature suivant certaines lois découlant de la Loi de Trois. Ces nouvelles octaves jouent dans les intervalles un rôle analogue à celui des demi-tons dans le processus évolutif ou involutif de la gamme. Les 7 notes de l'octave et les deux intervalles "porteurs de nouvelles directions" forment au total les 9 anneaux d'une chaîne (3 groupes de 3 anneaux chacun). Les octaves fondamentales se combinent aux octaves secondaires qui leur sont subordonnées et à leur tour ces dernières donnent naissance à des octaves d'un autre ordre et ainsi de suite. Chaque note de chaque octave se présente comme une octave entière. Celui qui possède une pleine et entière compréhension de ce "système d'octaves" possède la clef de la compréhension de l'Unité, puisqu'il comprend tout ce qui est perceptible, tout ce qui se passe, toutes les choses dans leur essence, car il connaît leur place, leurs causes et leurs effets. Tout dans l'univers est matériel et pour cette raison la Grande Connaissance est plus matérialiste que le matérialisme (...)

Et le 2 septembre 1943, il ajoute :

« Pour comprendre mes explications, il faudrait d’abord être artiste (…) Ce chapitre ne peut être compris que par celui qui connaît une branche quelconque de l’Art. Il est fait pour un spécialiste, pour un initié, pas pour n’importe quelle nullité (…) Vous devez d’abord être initié dans l’Art ou initié en général. Après, vous pourrez tout déchiffrer. Tout est expliqué sans ce chapitre. »

Je laisse donc au lecteur-musicien le redoutable privilège de s’introduire, à ses risques et périls, dans les chapitres 39 et 40. Il a la possibilité de les parcourir dans tous leurs recoins !

Dans ses propres commentaires sur les Récits, Gurdjieff dit encore ceci à ses élèves, toujours en 1943, à Paris:

« Dans Belzébuth, il y a tout ce qu'il faut savoir. Tout y est : tout ce qui existe, tout ce qui existait, tout ce qui peut exister. Le commencement, la fin, tous les secrets de la création du monde, tout y est. Mais il faut comprendre, et comprendre dépend de l'individu. Plus l'homme a été instruit d'une certaine manière, plus il comprend. Objectivement chacun peut comprendre selon son niveau, car c'est un livre objectif, tout le monde doit y comprendre quelque chose. L'un n'en comprend qu'une partie, et l'autre mille fois plus. »

C’est mon cas : j’avoue que je ne comprends qu’une partie du « livre objectif ». Mes commentaires sont donc partiels et subjectifs. Cependant, ils sont honnêtes et leur but, en plus de m’aider à trouver une clarté finale sur mon existence, est d’encourager les lecteurs potentiels des Récits à s’y intéresser.

Pour conclure :

Personnellement, j’ai renoncé à "tout comprendre", souhait porté depuis mon enfance. « Tout comprendre », c’est pourtant possible. L’enseignement de Gurdjieff le permet, certainement. Mais je crois que cette compréhension « totale » n’est pas absolument indispensable pour tenter de mener une vie consciente et responsable. Ainsi, pour un catholique pratiquant il n’est pas obligatoire de prendre les habits d’un moine bénédictin, empli de sagesse, et de se cloîtrer dans un monastère pour vivre sa foi dans le Christ. L’ambition de l’intellect n’a pas de limites et cela au détriment de la vie elle-même. La modestie, l’une des vertus prônées par le confucianisme, merveilleusement décrite par le Yi-King, le Livre des Transformations (hexagramme N°15 Ch’ien : les choses sont faciles pour l’homme qui sait être modeste) est recommandable.

Je voudrais aussi, un peu à la René Daumal [6], rapporter ce qui ne me plaît pas dans l’œuvre de Gurdjieff, notamment ses jugements implacables sur la dégénérescence des grandes religions (y compris le bouddhisme, dont il est pourtant si redevable), sur la futilité de l’art d’aujourd’hui, ou sur les résultats éphémères et contradictoires des révolutions politiques meurtrières. Et aussi, son manque de reconnaissance des grandes réalisations humaines accomplies, en dépit de leur fragilité, à travers l’Histoire, ou encore son indifférence (à l’exception de Leonardo da Vinci) face à d’immenses génies comme Michelangelo, Bach, Mozart, Beethoven, Einstein, Dante, Marx, Freud, et j’en passe. Tout cela est un peu excessif. Plus regrettable encore, il n’accorde aucune considération véritable à l’un des phénomènes les plus décisifs et encombrants de la vie de l’être humain : la passion amoureuse, le désir et la sexualité telle qu’elle est vécue sans répit sur toute la planète, aussi bien au Tibet qu’en Amazonie, à Paris, à Hambourg ou à Santiago. Au delà de ses analyses très profondes et méticuleuses du fonctionnement « scientifique » du centre sexuel, analyses destinées exclusivement, par sa complexité, aux seuls élèves de son enseignement [7], il se contente dans les Récits de prévenir, grosso modo, sur les dérapages hygiéniques ou les méfaits pathologiques du sexe, mécanisme pour lui essentiellement reproductif. Si l’on tient compte des ravages causés par le virus du sida et autres maladies sexuellement transmissibles, il faut reconnaître que d’un point de vue médical Gurdjieff a entièrement raison. Il insiste, de plus, sur le fait que le sperme (« héxioékharis », masculin et féminin) non utilisé pour la besogne de la multiplication de notre espèce devrait être mis à profit pour activer les niveaux supérieurs de la conscience. Gurdjieff appelle cela « transmutation » laquelle, bien entendu, peut et doit commencer dans une vie sexuelle normale.

Cette apparente indifférence, parfois presque méprisante, face à la vie sexuelle ordinaire, dont les données sont l’un des moteurs les plus puissants de la vie humaine, est étonnant de la part de quelqu’un qui, à la façon d’un véritable Don Juan du Caucase, se vantait d’avoir eu dans sa jeunesse des rapports sexuels chaque jour avec une femme différente ! À ne pas en douter, le Don Giovanni de Mozart lui demanderait des conseils. Peut-être laissait-il l’exploration de la vie sexuelle courante, des plaisirs et des passions amoureuses traditionnelles, aux seuls « littérateurs ». Sa passion tardive et adultère (une de plus) pour Mme de Hartmann (l’épouse du compositeur-arrangeur des mélodies gurdjeffiennes) est significative de ses intermittences du cœur, toutes proustiennes. Pour sûr, l’approche scientifique et ésotérique de l’activité sexuelle facilite la maîtrise de la passion amoureuse et de ses souffrances émotionnelles indissociables, mais en convaincre un adolescent amoureux ou un riche industriel épris de sa sténodactylo, de l’intérêt de ce bénéfice, n’est pas évident.[8]

C’est le pessimisme de Gurdjieff, surtout vers la fin des Récits, qui m’a le plus frappé dans cette dernière lecture. Le regard, à la fois triste et plein d’amour, des portraits photographiques qui accompagnent les éditions réalisées par Janus et Le Bois d’Orion, permet de deviner sa vision de l’être humain comme un être riche en possibilités de développement, stupidement négligées. Négligences qui, ajoutées les unes aux autres et multipliées par les milliards d’hommes et de femmes qui peuplent aujourd’hui la planète, nous conduisent maintenant au bord d’un nouveau cataclysme, à l’instar de ceux qui ont détruit les anciennes civilisations. Un « processus de destruction réciproque» entre les puissances nucléaires d’aujourd’hui est sans doute déjà étudié et programmé dans les ordinateurs des QG des braves militaires, aussi bien en Occident qu’en Orient. Sans compter avec la destruction, bien avancée, de «mère Nature », violée et pillée sans aucune autre considération que celle de « to make money ». Il y a de quoi être triste.

Gurdjieff, dont on ne peut pas parler comme d’un simple génie de plus dans le siècle (il est plutôt un « Envoyé d’En Haut », doté de capacités invraisemblables, totalement hors du commun), a voulu sortir l’humanité de « l’horreur de sa situation ». Les Récits vont incontestablement dans ce sens. Certes, ils ne constituent que la partie la plus « littéraire » de son enseignement, adressée surtout aux intellectuels. De nombreux autres éléments le constituent, notamment les danses sacrées et leurs mouvements, les échanges sur les expériences vécues par les élèves, les méditations collectives, pratiques sans lesquelles tout devient platement livresque, « romanesque ». Tristesse, mais aussi, au début de son épopée spirituelle-pédagogique, indignation et révolte. Car, en fin de compte, l’être humain ne serait pas responsable de son sort cosmique. En effet, si l’on suit logiquement la pensée de Gurdjieff à travers les Récits, il est possible d’en déduire que l’être humain ne serait pour rien dans les erreurs commises par l’imprévoyance des « Hauts Dignitaires » responsables de l’équilibre de l’Univers.[9] Je résume, sans doute d’une façon caricaturale : nous naissons sans le demander, puis nous mourons sans le demander non plus. Et, entre ces deux extrêmes, il faut se débrouiller du mieux que l’on peut pour trouver de quoi subsister et comprendre pour quelle raison nous sommes obligés de souffrir, vieillir, tomber malades et mourir, faits universels examinés pourtant depuis des millénaires par le bouddhisme et autres grandes religions. Ces « Dignitaires Suprêmes », pour réparer leurs fautes d’inattention, fautes qui auraient pu conduire à l’anéantissement non pas d’une petite planète comme la Terre, mais au déséquilibre de tous les Cosmos, durent refaire leurs calculs et donner naissance, dans un souci de rééquilibrage, aux êtres « tri-cérébraux » que nous sommes. Toutefois, de nouvelles négligences de la part des Hauts Dignitaires les auraient contraints à introduire chez les êtres humains ce que Gurdjieff appelle l’« organe kundabuffer », afin qu’ils voient tout à l’envers et ne s’aperçoivent pas des erreurs commises en Haut-lieu. Ce genre d’observations sont incontestablement révoltantes et leur ton un tantinet syndicaliste et révolutionnaire. Lénine, contemporain de Gurdjieff et en quelque sorte son « compagnon de route » géographique et conjectural pendant une courte période de la Révolution d’Octobre (même s’ils ne sont jamais croisés personnellement) aurait été solidaire des misérables « tri-cérébraux ».[10] Quoiqu’il en soit, ces réclamations coûtèrent très cher au jeune Belzébuth. Appelé à s’expliquer devant la Haute Justice Cosmique, il fut dégradé et dépouillé de toutes ses fonctions et privilèges et déporté sur la planète Mars, aménagée en prison, d’où il ne sortirait que longtemps après.

Je sympathise volontiers avec l’esprit de révolte de Belzébuth. Si les plus parfaites Autorités Éternelles se sont trompées dans leurs estimations (surtout en ce qui concerne l’écoulement du Temps), alors nous, malheureux mortels utilisés à notre insu pour « nourrir la Lune » (c’est une simple métaphore, bien entendu), nous ne pouvons qu’être indulgents quant à nos propres erreurs… à condition d’être honnêtes avec nous-mêmes, cela va de soi. Toutefois, quitte à me laisser emporter par la fiction mise en œuvre dans les Récits, j’aurais aimé savoir ce que les Juges de la Très-Haute-Juridiction Cosmique ont reproché à Belzébuth et ce que celui-ci argumenta pour sa défense. Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski qui, en voyant l’état de la Russie tsariste, reprochait à Jésus de ne pas avoir tenu ses promesses d’amour et de justice presque deux mille ans après les avoir formulées, n’est pas très loin. Et l’héroïque Arjuna du Maharabhata demandant à Krishna, l’avatar du dieu Vishnou, pour quelles raisons il devait obligatoirement anéantir une armée où il y avait des membres de sa propre famille est, lui aussi, proche du jeune Belzébuth.

Faut-il écrire un Grand Roman, un Roman Total, un Roman de Science Fiction Absolue pour expliquer cette situation insupportable de l’être humain ? [11 ] La question peut se poser en en cette période où l’intérêt pour la conquête de l’espace se réactive du fait de la frilosité peureuse de quelques milliardaires qui voudraient échapper à des cataclysmes terrestres (provoqués par eux-mêmes et leurs industries, bien entendu). Cette attitude, digne du plus obtus des « êtres tri-cérébraux », est décorée et confortée par la publication de dystopies et de sagas contemporaines de science-fiction. Gurdjieff, se posa-t-il vraiment la question en tant qu’écrivain « non-standard » ? Sa réponse, c’est les Récits de Belzébuth à son petit-fils, narration qui va bien au-delà du roman de science-fiction à la mode, dont les auteurs dépassent les fabulations les plus folles des romanciers de chevalerie dénoncées jadis par Cervantès dans Don Quijote de la Mancha. Pour ma part, je dois reconnaître que l’œuvre de Gurdjieff m’a aidé à développer une nouvelle forme littéraire post-romanesque : l’Intertexte, dont la caractéristique essentielle, comme celle des Récits, est celle de mettre la fiction au service de la conscience et non pas l’inverse. Alors, les Récits, texte littéraire avant-gardiste et tremplin pour une compréhension totale de la vie humaine et du Cosmos ?

Au lecteur-écrivain d’en juger...

-----------------------------------------------------------

[1] Jean-François Revel, directeur de l’hebdomadaire L’Express et grand contempteur de la pensée venue d’Orient, était encore plus hargneux que son collègue à l’encontre de G. Fait curieux, son fils, Matthieu Ricard, deviendrait un moine bouddhiste au Tibet et l’un des interprètes du Dalaï Lama.

[2] Je prends cette expression du titre donné par le peintre péruvien, Herman Braun-Vega, à l’un de ses tableaux peint en interpicturalité avec Velásquez et Picasso : Double éclairage sur Occident. Braun-Vega ne connaissait pas les Récits et ne s’intéressait pas à Gurdjieff, mais il faisait en peinture, à travers l’interpicturalité, ce que je tentais de faire en littérature grâce à l’intertextualité.

[3] « Notre cerveau est vieux d’un million d’années », disait Krishnamurti, dont le « non-enseignement » peut être considéré comme antithétique à celui de Gurdjieff.

[4] Au début des années 80, j’ai eu à l’Institut, comme compagnon de « sittings » dans la salle de méditation, le docteur en physique, spécialiste des particules élémentaires, Basarab Nicolescu, lequel revient souvent dans ses livres et ses articles sur les connaissances scientifiques extraordinaires et novatrices de Gurdjieff.

[5] La loi de 7 s’appuie sur la discontinuité des vibrations et des intervalles, divisée en 8 échelons inégaux, formule appliquée à la musique, mais applicables à la lumière, à la chaleur, aux vibrations chimiques, magnétiques, etc. L’étude de la structure de la gamme musicale offre une base excellente pour la compréhension de la loi cosmique d’octave.

[6] René Daumal n’eut pas peur de faire face à Gurdjieff lorsque celui-ci admonesta Mme de Salzmann, la monitrice de son groupe, pour le peu de résultats de ses élèves. L’écrivain affirma alors que c’était grâce à elle que le groupe existait. Gurdjieff en fut touché : « Vous avez au moins un véritable élève », dit-il à Mme de Salzmann.

[7] Plus développé que dans les Récits, sa conception ultra-scientifique (pour ne pas dire, « ésotérique ») de la sexualité, se trouve éparpillée dans les nombreux échanges avec ses disciples et dans les Fragments d’un enseignement inconnu d’Ouspensky. En voici un bref rappel : tous les centres « volent » au Centre Sexuel son énergie, produisant avec cette énergie un travail tout à fait mauvais, plein d’excitations inutiles, rendant le CS incapable de travailler vraiment. Le CS joue par rapport au Centre Instinctif et au Centre Moteur, qui agissent comme force active et passive, le rôle de force neutralisante. CS est le plus fort et le plus rapide des centres. Il gouverne tous les autres centres. De par son énergie (s’il emploie son énergie propre) le CS se situe au niveau du Centre Émotionnel Supérieur. Tous les autres centres lui sont subordonnés. Le sexe est la principale raison de notre esclavage, mais il est aussi notre principale possibilité de libération. Notre esclavage n’est pas dans le sexe même, mais dans l’abus du sexe. On ne comprend jamais ce que signifie abus du sexe. Il ne s’agit pas des excès sexuels ou des perversions sexuelles. Ce ne sont là que des formes inoffensives de l’abus du sexe. L’abus de sexe désigne le mauvais travail des centres dans leur rapport avec le centre sexuel. Par exemple, l’union avec le centre intellectuel provoque un excès d’imagination d’ordre sexuel. Et son union avec le centre émotionnel créé la sentimentalité ou la jalousie, la cruauté, etc. Lorsque le CS travaille avec sa propre énergie et à sa propre place, tous les autres centres travaillent correctement à leur place et avec leur énergie propre. Cela seul suffit pour indiquer un degré d’être relativement élevé. Le CS, principale source d’énergie de toute notre mécanicité, a un rôle très grand dans la création d’un équilibre général et d’un centre de gravité permanent.

[8] Mauricio Wacquez, écrivain chilien, en arrivant à la puberté tomba éperdument amoureux de l’un de ses camarades d’école. Son entourage familial considéra qu’il s’agissait d’une maladie mentale et l’obligea à prendre rendez-vous avec un célèbre psychanalyste de Santiago. Le psychanalyste lui assura que l’homosexualité était une véritable maladie et lui proposa de le guérir à condition de s’éloigner de son petit ami et de se soumettre à une psychothérapie de plusieurs années. Wacquez lui répondit, en substance : « Docteur, s’il vous plaît, laissez-moi libre d’être malade ».

[i9] « Et c’est plus particulièrement à cette imprévoyance, presque criminelle, qu’est due la terrible situation où se trouvent les êtres tri-cérébraux... » G.Gurdjieff , Récits p.628

[10] Cela se passait à peu près à la même époque où Maxime Gorki et d’autres intellectuels proches des soviets révolutionnaires s’intéressaient, parallèlement à la révolution de la société, à ce qu’on pourrait appeler « la révolution de l’individu » Je détaille ce rapprochement hypothétique, presque incroyable, entre les deux révolutions dans mon essai Bakhtine, Proust et la polyphonie chez Dostoïevski, présenté à l’Institut Gorki de Moscou en 2019

[11] En France viennent de paraître, luxueusement éditées par Monsieur Antoine Gallimard (la Pléiade), des œuvres choisies de Howard Phillips Lovecraft, considéré comme l'un des meilleurs écrivains de science-fiction du XXe siècle. Son ouvrage le plus célébré - L'appel de Cthulhu - s'inscrit dans la trajectoire des récits superbes d'Edgar Allan Poe. Mais, en dépit de la finesse de son écriture, L'appel de Cthulhu n'appelle même pas la terreur que le texte est supposé éveiller chez le lecteur. Le récit est sans doute amusant. Or, à part son rappel de l'existence de très vieilles civilisations aujourd'hui oubliées et de l'insignifiance, bien connue et rabâchée, de l'homme face au cosmos, ce petit livre est parfaitement anodin, sans aucune transcendance éthique. Il sert surtout à divertir et à camoufler les vrais dangers qui menacent aujourd'hui l'humanité. Bref, le genre romanesque dans toute sa macabre splendeur !