Nathalie Sarraute, s'inspirant de Stendhal, créa au XXe siècle l'expression "l'ère du soupçon" pour définir la position des critiques face au Nouveau Roman. Aujourd'hui, face à la dérive du milieu littéraire parisien, peut-être parlerait-elle de "l'ère de la honte".

Nathalie Sarraute (Ivanovo-Voznessensk , Moscou 1900 – Paris 1999) s’intéressa à analyser, dans les années 40 -50, l'évolution du roman comme genre narratif qui s'éloignait peu à peu du "roman de personnages", le roman conventionnel du XIXe siècle. Ce faisant, elle franchissait le seuil du Nouveau Roman, dont elle deviendra l'une des icônes aux cotés de Butor, Robbe-Grillet, Claude Simon, etc. Le "personnage", pilier solide et inamovible du roman depuis toujours, devenait -sous l'écriture des "nouveaux romanciers"- de plus en plus fragile et instable, progressivement plus mince, laissant transparaître la présence de son "auteur". Dans la terminologie de Nathalie Sarraute, le personnage était devenu "suspect", aussi bien pour l'écrivain que pour le lecteur. Le personnage n'était plus le représentant indiscutable (et "vivant") de l’auteur qui se cachait derrière sa créature (effacement dont la réussite était presque la preuve de son talent), mais plutôt son reflet… lui aussi suspect!

L'effort théorique de Nathalie Sarraute prend racine chez Stendhal, qui écrit ceci dans Souvenirs d'égotisme, en 1832:

"Le génie poétique est mort, mais le génie du soupçon est venu au monde. Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels Je que l’auteur va écrire, c’est une parfaite sincérité".

Un siècle plus tard, la romancière utilisera l'expression stendhalienne dans son étude du personnage et du progrès formel du roman, influencée aussi par la recherche de Proust et son dépassement du personnage romanesque traditionnel (Proust, est-il le protagoniste de la Recherche, son auteur ou un simple personnage-narrateur? Les proustologues parisiens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord). Mais derrière cette approche de Nathalie Sarraute, en apparence purement rhétorique, il y a un regard profondément éthique et moral sur les journalistes et la critique, sur le système des prix littéraires et donc, indirectement, sur l'édition. Le Balzac de la Monographie de la Presse Parisienne n'est pas loin.

Les premières lignes de L'ère du soupçon sont très significatives :

"Les critiques ont beau préférer, en bons pédagogues, faire semblant de ne rien remarquer, et par contre ne jamais manquer une occasion de proclamer sur le ton qui sied aux vérités premières que le roman, que je sache, est et restera toujours, avant tout, « une histoire où l'on voit agir et vivre des personnages », qu'un romancier n'est digne de ce nom que s'il est capable de « croire » à ses personnages, ce qui lui permet de les rendre « vivants » et de leur donner une « épaisseur romanesque » ; ils ont beau distribuer sans compter les éloges à ceux qui savent encore, comme Balzac ou Flaubert, « camper » un héros de roman et ajouter une « inoubliable figure » aux figures inoubliables dont ont peuplé notre univers tant de maîtres illustres ; ils ont beau faire miroiter devant les jeunes écrivains le mirage des récompenses exquises qui « attendent », dit-on, ceux dont la foi est la plus vivace : ce moment bien connu de quelques « vrais romanciers » où le personnage, tant la croyance en lui de son auteur et l'intérêt qu'il lui porte sont intenses, se met soudain, telles les tables tournantes, animé par un fluide mystérieux, à se mouvoir de son propre mouvement et à entraîner à sa suite son créateur ravi qui n'a plus qu'à se laisser à son tour guider par sa créature ; enfin les critiques ont beau joindre aux promesses les menaces et avertir les romanciers que, s'ils n'y prennent garde, le cinéma, leur rival mieux armé, viendra ravir le sceptre à leurs mains indignes (…)"

Nathalie Sarraute, dont la subtilité et l'élégance du style sont légendaires, voile à peine son dédain ironique pour une caste de chroniqueurs littéraires qui font partie -depuis le début du XXe siècle- du milieu "germanopratin". Pour elle (mais aussi pour le Roland Barthes des Mythologies), il est évident qu'il y a un mécanisme médiatique qui s'oppose au progrès de la littérature narrative vers de nouvelles formes pour des raisons prétendument esthétiques (sauvegarder les "vrais romans" et leurs "vrais personnages"), mais en vérité platement commerciales ("récompenses", "menaces", vont dans ce sens). Or, elle n'a pas établi le lien explicite entre le mur conceptuel érigé par la critique ("kritike", dirait René Daumal) contre le développement de la forme romanesque… et l'avidité des éditeurs pour faire de l'argent avec la littérature. Car c'est le roman de personnages le roman qui réussit dans le marché, le "bon roman" qui se vend bien et fait plaisir à tout le monde… ou presque. Dans Ce que voient les oiseaux, l’un des quatre essais qui constituent la base de la réflexion théorique de Nathalie Sarraute sur la littérature, elle détaille avec humour la parution d'un nouveau sous-genre romanesque, lequel vient s'ajouter au "roman vrai" ou au "roman mensonge" sartrien : "le faux bon roman" !

"Les faux bons romans ne dressent plus d'obstacles, n'exigent plus guère d'efforts, et permettent aux lecteurs, confortablement installés dans un univers familier, de se laisser glisser mollement vers de dangereuses délices", écrit-elle dans son essai.

Exemples? Trop nombreux pour les citer ici. Le marché littéraire est saturé de "faux-bons-romans", y compris (et surtout) ceux couronnés par les Grands Prix qui signalent de haute autorité éditoriale le chemin à suivre pour les apprentis romanciers. D'un point de vue du commerce littéraire, tout cela est bien connu, net et accepté sans broncher par les "ruminsiés" (Daumal dixit) qui veulent être publiés, gagner de l'argent et, condition sine qua non, faire gagner de l'argent à l'éditeur qui a eu la gentillesse de s'occuper gracieusement d'eux. Quant à l'évolution de la littérature, on laisse le problème entre les mains des professeurs universitaires et de leurs doctorants. Tout est bien qui évolue bien.

Cependant, cette apparence plutôt lisse du monde édito-littéraire est troublée par la cupidité des éditeurs et des écrivains, qui dépasse toutes les bornes de la décence. Car les forfaits, les abus, les délits commis par les uns et par les autres pour "faire du fric" sont aussi sauvages dans le monde des lettres (et dans le monde de l'art en général) que lorsqu'il s'agit du marché de la viande. Dans les Pamphlets Parisiens, je recense un certain nombre de ces forfaits, quelques-uns drôles, d'autres pénibles et cruels, indignes d'une société civilisée comme la France, dépositaire et gardienne d'une haute tradition littéraire. Audace de ma part que d'aucuns trouveront sans doute déplacée et inconvenante. Or, si je peux me permettre d’écrire sur ces pratiques, c'est parce que -étant heureusement étranger au milieu germanopratin- ma liberté de conscience est entière.

Les Pamphlets Parisiens débutent par la présentation de quelques personnages du "milieu", le méchant "dictateur" de la langue française, M. Bernard Pivot, en tête. On peut rire aussi. Balzac disait qu’un bon pamphlet doit être lapidaire dans son agressivité, mais un zeste d'humour est indispensable. L'inventaire des malfaisances inclut également les turpitudes romanesques de Mme Filippetti, apprentie romancière à l'époque où elle était ministre de la culture de Monsieur Hollande. Au sujet de la "fraîcheur", discutable ou pas, des faits et des anecdotes pamphlétaires, je rappelle que, lié à l'actualité immédiate, le pamphlet devient rapidement anachronique après avoir atteint ou raté son but. Peu importe. Il reste comme un témoignage plus ou moins coloré et vivant de l'époque qui le vit apparaître. De toute façon, la spirale de la corruption est tellement puissante que chaque jour nous apporte de nouveaux faits… pas très différents de ceux de jadis. Fraîcheur confirmée : le regard critique de Balzac continue d'être juste et lumineux comme au XIXe siècle.

La rentrée littéraire de cette année 2021 nous offre le lot habituel des petites ou grandes misères du "milieu". D'abord, le scandale, ô combien traditionnel et ennuyeux, dans l'attribution du prix de l'Académie Goncourt, où une dame du jury avait discrètement tout organisé pour que l'heureux gagnant soit son époux (au passage, forte de sa signature -"membre de l'Académie Goncourt"- elle avait critiqué sans pitié le livre d'une concurrente de son mari pour lui éviter, précisément, toute concurrence). La ficelle étant trop grosse, Madame fut obligée de faire marche arrière et le prix fut octroyé à un jeune écrivain noir de 31 ans, beaucoup plus "goncourable". Tout est bien qui finit bien. Pas tellement pour la pauvre, belle (et un peu naïve) journaliste Francesca Gee, "valsée" pendant longtemps chez Grasset-BHL avant de se voir refuser la publication (pourtant maintes fois évoquée et tacitement promise) de son livre L'Arme la plus meurtrière. "Le milieu littéraire français fonctionne comme une mafia" (sic), constate dans le Télérama du 15 octobre 2021 l'écrivaine humiliée. Par chance, Francesca Gee découvrit qu'elle pouvait se publier elle-même dans les conditions hautement créatrices impliquées par l'autoédition, le talon d'Achille du vétuste mécanisme éditorial français. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus sain et poétique (dans le sens défini par Jakobson, évidemment). Toujours dans Télérama (août-septembre 2021), Juliette Cerf ne peut que constater à son tour (Des succès dorés sur tranche) que la "best-sellerisation" de la littérature va de pire en pire. La création littéraire authentique devient, de toute évidence, un phénomène strictement confidentiel, quasi ésotérique. D'ailleurs, si l'on suit le fil de sa pensée, c'est aussi par l'autoédition -abhorrée par tous les éditeurs, cela va de soi- que la création littéraire pourra être sauvée. Joseph Confavreux et Ellen Salvi, journalistes à Médiapart, vont un peu dans cette direction lorsqu'ils préviennent du danger immédiat impliqué par l'expansion de l'empire du multimillionnaire Bolloré, lequel se propose de devenir propriétaire d'une partie considérable de l'édition en France pour mieux diffuser sa propre idéologie politique, proche de l'extrême droite. Liberté de création assurée...

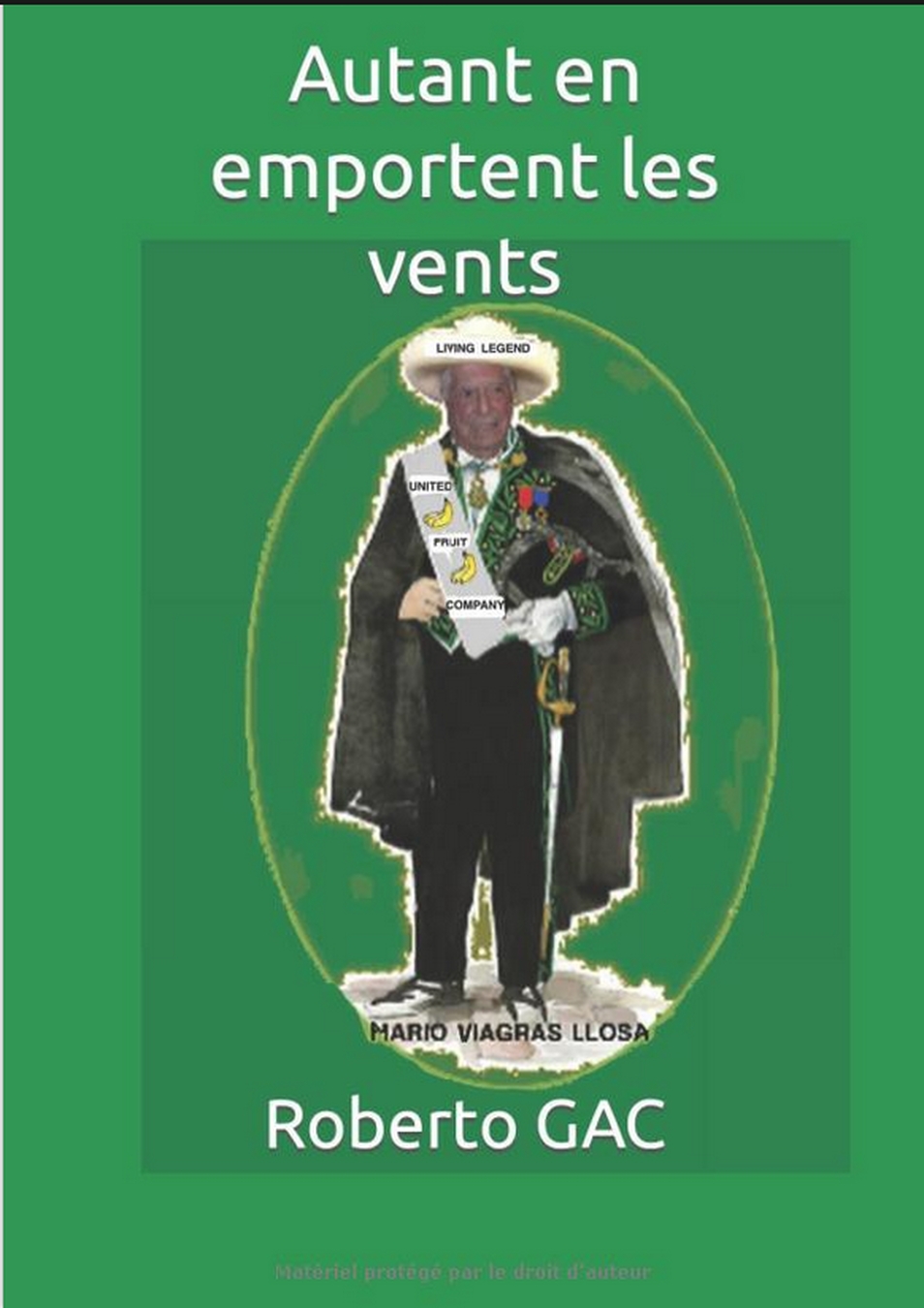

Toutefois, le plus drôle des scandales à venir (et à étouffer du mieux possible) est celui qui concerne l'Académie Française. Monsieur Gallimard, non satisfait de la mise à sa disposition du Collège de France afin d'assurer la promotion de la Bibliothèque de la Pléiade (par "auteurs de la Maison" interposés, qui travaillent sur les deux terrains, celui de l'éditeur privé et celui des Institutions de l'État, concubinage qu'on appelle dans le jargon marxiste "le capitalisme monopoliste d'État" et qui consiste à permettre aux "privés" d'user et d'abuser des structures publiques payées par tous) a décidé de mettre à contribution les voix des petits vieillards habillés en pyjamas de velours vert pour réactiver ses ventes, tout en frappant un grand coup médiatique et amuser le Tout-Paris (il est nécessaire de temps à autre de rappeler qui détient vraiment le pouvoir dans le monde des lettres). Faut-il le dire ? Monsieur n'a nul besoin d'exprimer ses souhaits à haute voix. Si les Académiciens veulent avoir une chance d' être publiés, eux aussi, dans la Pléiade, ils doivent accepter la dernière astuce de l'éditeur, boutiquier très malin : la candidature du romancier et journaliste péruvien Mario Vargas Llosa (Lima, Pérou, 1936), postulant au fauteuil précédemment occupé par le philosophe Michel Serres.

La promotion de l'œuvre de Mario Vargas Llosa, œuvre piteusement médiocre (Nathalie Sarraute aurait qualifié tous ses romans de "faux bon romans"), fut assurée dans un premier temps au Collège de France par Antoine Compagnon où, sans rougir, il présenta le Péruvien pratiquement comme "un écrivain français" (je raconte ce méfait nationaliste dans "Proust et l'écrivain afrancesado", blogs Médiapart, oct. 2021). Or, l'édition de luxe ayant apparemment fait un chiffre de vente catastrophique, Monsieur Gallimard ne peut que vouloir, en toute logique comptable, que son poulain sud-américain soit reçu sous la Coupole avec les égards dus à son prix Nobel de Littérature, coûteusement acquis grâce, entre autres, aux manœuvres d'un sous-marin gallimardesque planqué à Stockholm, le dandy français marié à une académicienne du roi de Suède. (Le play-boy se vantait de ses exploits orgiaques et d'avoir souvent influencé le jury Nobel pour désigner leur lauréat. Il finit en prison). Voilà en quelques coups de pinceaux romanesques, mon décodage de la situation (Nathalie Sarraute disait, délicieusement, que "les Impressionnistes peignent à la première personne"), déchiffrement pour lequel j'applique les principes-mêmes du "Code d'honneur" du milieu germanopratin.

Il y a, néanmoins, quelques petites difficultés pour mener les vieux papis verdâtres à voter selon les convenances de M. Gallimard : l'âge de l'écrivain péruvien, bientôt nonagénaire, dépasse de loin la limite des 75 ans imposée aux candidats. Mais, surtout, les Immortels ont le devoir d'appliquer le principe fondamental de l’Académie mis en place en 1635 par son fondateur, le cardinal de Richelieu : le respect, la protection et le développement de la langue française. Or Vargas Llosa n'a jamais écrit une seule page en français ! Il bafouille (avec l'aisance d'un causeur de salon) la langue de Proust... écrivain que pourtant il exècre parce qu'il n'arrive pas à lire ses "phrases trop longues" ("Vargas Llosa contre Marcel Proust", blogs Médiapart, oct. 2021). Certes, francophile infatué, il exprime haut et fort son enthousiasme pour Flaubert et même pour Victor Hugo, génies découverts par lui dans les années 60 et qu'il voudrait, en bon béotien, sauver de l'oubli. En vérité, mieux que francophile, il est un fervent admirateur et serviteur des États-Unis d'Amérique, pour lesquels il travaille avec acharnement depuis sa jeunesse. ("Les États-Unis nous protègent et nous guident", déclara-t-il à la presse, après la débâcle de l'US Army face aux Talibans). Pour M. Gallimard tout cela ne pose aucun problème, bien au contraire. L'important, c'est de récupérer l’argent investi et de garder le pouvoir dans le monde de l'édition. Business is business.

Nathalie Sarraute, dont la prose est reconnue comme l'une des plus belles de la littérature française contemporaine (l'Académie ne voulut jamais d'elle, ce qui d'ailleurs lui était complètement indifférent) pourrait constater aujourd'hui que nous sommes tristement passés de l'ère du soupçon à l'ère de la honte.