Ô Inca ! Ô roi infortuné et malheureux!

(BALZAC, Louis Lambert)

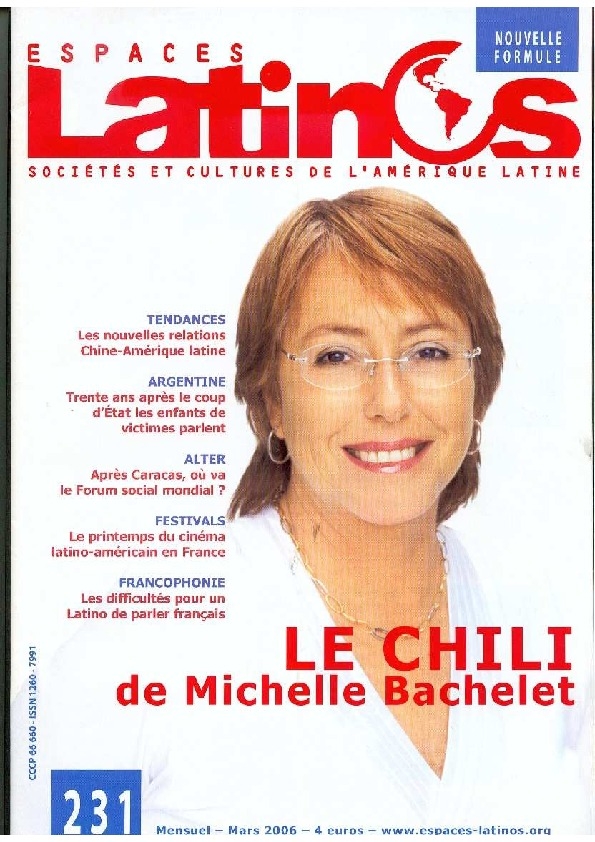

Voici, telle la cerise sur le gâteau, un Inca du Pérou, Mario Vargas Llosa. Pâle métis Quetchua (ou, peut-être, lointain Aymara), doué d'une vanité incommensurable (il a joué personnellement le rôle d'Ulysse dans une pièce écrite par lui et pour lui), Vargas Llosa aurait sans doute voulu danser au milieu des Indiens galants de Rameau devant Louis XV... même s'il n'aime pas du tout les Indiens. Ceux-ci -Shapras, Huambisas, Aguarunas- sont décrits presque comme des animaux de la forêt dans La Casa Verde, roman applaudi et primé dans l'Espagne franquiste, en 1965. Mais "Varguitas" (sobriquet qu'il se donne dans un de ses romans) est, par-dessus tout, un publiciste de la "Open Society", chère à Karl Popper, dont il se déclare le disciple.

Quiconque ayant lu attentivement Musil, Thomas Mann, Beckett, Sarraute, Yourcenar, Proust, Borges, Joyce, Steinbeck, Faulkner, Carpentier, Kafka, Broch, Rulfo, Pessoa, etc., ne peut que s'interroger sur la véritable valeur de l'écrivain péruvien, couvert de prix littéraires et de distinctions de toutes sortes, y compris le Prix Nobel. Ses laudateurs (souvent des romanciers ratés devenus de "brillants" journalistes et vice-versa) aiment la légèreté d'une prose écrite au galop, plus proche des journaux que de la haute littérature, et ils honorent la superficialité d'une "pensée" avec laquelle ils peuvent s'identifier sans effort. Lire un roman de Vargas Llosa n'est pas plus transcendant que lire un journal. Ingurgiter ses idées simplistes et médiocres, pas plus compliqué qu'avaler l'idéologie des revues people. C'est l'une des clés de son succès éditorial et médiatique dans notre société, où le "succès" est devenu une marchandise comme une autre, qui ne peut s'obtenir, sauf exception, qu'en confortant -comme disait Balzac- la médiocrité.

Loué par le jury du Prix Nobel 2010, son langage fut analysé par la linguiste Martha Hindelbrandt, professeure à l'université San Marcos de Lima. La linguiste, avec un peu plus de sérieux et d'autorité que les académiciens du roi de Suède, examina soigneusement l'espagnol du lauréat. Étonnée par ses maladresses scripturales, elle arriva à la conclusion que les carences de son langage, parsemé de "errores garrafales" (grosses fautes), sont le résultat du niveau insuffisant de l'éducation qu'il reçut à l'école primaire. Mais, patriote péruvienne emportée par les vagues médiatiques et nationalistes autour de Varguitas, Madame a fini par concéder qu'un "génie" peut se permettre de mal écrire et devenir, malgré tout, Super-Académico de la Real Academia Española de la Lengua... Voilà donc le cliché confirmé! Cliché mensonger qui sert à Vargas Llosa de passe-partout pour accomplir sa tâche de représentant itinérant de la "Société Ouverte" et, tel un nouveau Pape, pontifier "urbi et orbi" la nécessité de sanctifier "ad aeternam" le capitalisme et de vouer définitivement le socialisme aux gémonies.

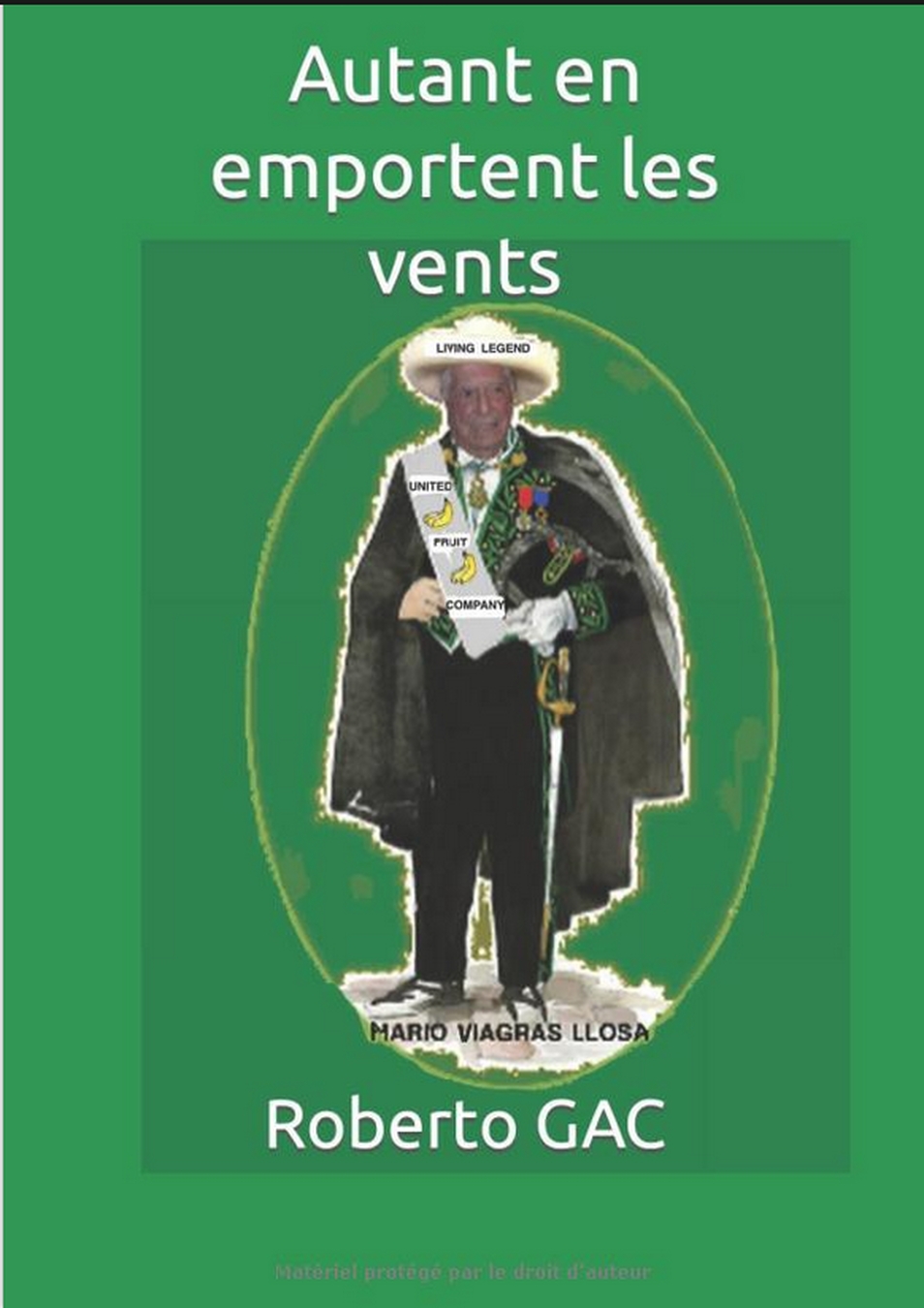

Homme élégant, sacré "Man of the year 2011" par le magazine Vanity Fair, il aurait commandé dernièrement (selon son rival, le romancier Alfredo Bryce Echenique), plusieurs capes et costumes blancs au tailleur officiel du Vatican, dans l'espoir de devenir "le Pape des riches" et de se faire canoniser de son vivant en tant que "San Mario Vargas Llosa". Cela, en dépit de son agnosticisme. En effet, Varguitas ne croit pas du tout en Dieu, même s'il affirme que lorsqu'il crée ses personnages, il est l'égal de Dieu créant ses créatures. Peut-être qu'en songeant aux avantages de sa béatification éventuelle, deviendra-t-il un catholique exemplaire? Entre-temps, embourbé dans les profondeurs métaphysiques de son esprit, constatant tous les jours, assis sur son WC (en marbre rose), que l'image divine qu'il se fait de lui-même est quelque peu éloignée de sa triste réalité corporelle, il a conclu que nous, les hommes, devons vivre comme si la mort n'existait pas (propos notés dans son journal intime, El País). De toute façon, la Mort ne le concerne pas, puisque, contrairement à García Márquez, il est Immortel.

Passons.

En ce qui concerne sa formation littéraire, les racines de sa connaissance de la littérature française, connaissance dont il se réclame avec fierté, sont dévoilées, assez perfidement, par son courtisan d'ami, le romancier néo-pinochétiste, Jorge Edwards. Celui-ci raconte avoir rencontré Vargas Llosa à Paris en 1962, quand Varguitas était journaliste à Radio France Internationale. Varguitas, excité tel un néophyte, se disait enthousiasmé par la découverte, non (comme on aurait pu le supposer pour des raisons chronologiques) de Proust, de Breton et les surréalistes, de Beckett, de Robbe-Grillet, Claude Simon et les Nouveaux Romanciers, de Perec et le groupe Oulipo, de Francis Ponge et quelques telqueliens, mais par la découverte de… Victor Hugo, Dumas, Maupassant et, surtout, Flaubert, qu'il était capable maintenant de lire en français.

Or, Flaubert, qui écrivait et réécrivait vingt fois une phrase avant d'en être satisfait, pour l'effacer le lendemain et tout recommencer, aurait été horrifié de se voir comparé à un romancier qui écrit à la "va comme je te pousse" et dont le talent consiste à écrire à toute vitesse plusieurs heures de suite, sans se fatiguer. Comment peut-on comparer la prose de Flaubert -à la structure cristalline comme un diamant- avec la prose de Vargas Llosa, sale, opaque, brisée comme une vitre frappée par un coup de vent? Pour lire "Conversación en la Catedral" (roman considéré par ses génuflecteurs comme un chef-d'œuvre), le lecteur sérieux est obligé, afin de réunir les morceaux de phrases et d'en tirer quelque chose de propre, de lire, lui aussi, à la "va comme je te pousse", laissant de côté toute velléité de logique. Apparemment Varguitas, pour "faire moderne", a voulu copier la prose, toute en ellipses shakespeariennes, de Faulkner ("The Sound and the Fury," "Absalom, Absalom! ") ou celle, douce et mélodieuse comme une composition de Miles Davis, de Cortázar ("Rayuela"). Mais les grands prosateurs dont il se réclame sont toujours très au-dessus de son style, haché comme un steak destiné à être consommé rapidement, sans se poser trop de questions sur son origine. Indigestion assurée.

Certes, il a écrit des livres plus travaillés et plus cohérents que d'autres ("La tía Julia y el escribidor" ou "Elogio de la Madrastra"), mais sa manière est, fondamentalement, celle d'un reporter pressé par le temps. Balzac qui, à l’époque du feuilleton, était obligé d’écrire rapidement, regrettait de ne pas corriger ses textes comme il l’aurait voulu. Cependant, il publia entre 1832 et 1842 jusqu'à sept moutures différentes de l'un de ses chefs-d'œuvre, Louis Lambert, la dernière version étant beaucoup plus volumineuse que la première. Mais n’est pas Balzac qui veut, surtout pas Varguitas, mauvais comédien, dépourvu de véritable humanité.

En tout cas, la vitesse d'exécution de Varguitas, qui a toujours épaté ses proches, surtout par le bruit qu'il faisait avec sa machine à écrire, lui est particulièrement profitable lorsqu'il pratique, sans vergogne, le plagiat. "La guerra del fin del mundo", plagiat de "Os Sertoês", le roman du brésilien Euclides da Cunha, pillage malhabile dénoncé par José Saramago (prix Nobel 1998), en est un exemple. Ou encore, "La Fiesta del Chivo", plagiat de "The death of the goat", œuvre du journaliste de Time Magazine, Bernard Diederich, lequel, constatant que Varguitas l'avait copié incluant stupidement même ses erreurs, tenta de le poursuivre devant les tribunaux ("unhappily, too expensive"). Un peu plus subtil est le plagiat de Flora Tristan dans "El paraíso en la otra esquina", pillage, comme celui commis sur Da Cunha (mort en 1909), assez commode puisque la géniale révolutionnaire est enterrée depuis longtemps. Etc.

Dans le cerveau de Vargas Llosa, le pillage intellectuel est nécessaire à la création littéraire. Celle-ci ne serait, en fin de compte, que "saqueo", "hurto", "robo", vol de l'œuvre d'autrui, larcin, selon lui, inévitable et, dans son cas particulier, parfaitement légal au nom de son "génie". C'est à peu près la thèse qu'il soutient dans "L'Orgie Perpétuelle", essai sur Flaubert qui contient sa théorie personnelle du roman. En vérité, le genre romanesque, aujourd'hui très affaibli et décadent, se prête facilement au plagiat, procédure devenue habituelle et anodine, très rentable si l'écrivain sait la camoufler. [1] Varguitas, n'étant pas à une contradiction près, souligne aussi dans cet essai, le mépris et la rancune de Flaubert à l'encontre des injustices et des iniquités de la société du 19e siècle. Or, trahissant la pensée flaubertienne sur un niveau social et moral, comme il la trahit sur un plan littéraire, il ne tire pas les conclusions qui s'imposent au sujet de l' "Open Society" de notre temps, à peine plus évoluée que la société capitaliste de jadis. La terrible crise que nous vivons au début de ce 21e siècle en est la preuve.

Vargas Llosa, romancier rétrograde et profondément réactionnaire, stagne dans sa fascination pour les romanciers du passé et ceci en pleine révolution cybernétique, alors qu'émergent de nouvelles formes narratives post-romanesques, tel l'Intertexte, genre plurilingue et pluriculturel, fondé sur l'honnêteté intellectuelle. Il n'a toujours pas compris (et ne comprendra jamais) l'importance de l’avènement d'Internet, comparable, sur beaucoup d'aspects, à l'invention de l'imprimerie. C'est vrai, son âge déjà très avancé (bientôt 80 printemps) lui a fait rater un phénomène crucial dans l'histoire de la littérature, dont les perspectives révolutionnaires lui échappent complètement. Peut-être croit-il qu'il s'agit encore d'une révolution communiste à étouffer d'urgence!

Bref, il reconnait le Net tout au plus comme un progrès technique de la communication, mais il ne saisit pas sa valeur comme instrument de création littéraire, outil prodigieux qui ouvre la voie à une nouvelle littérature, d'autant plus que c'est l'écriture en tant que telle qui se trouve au centre de cette extraordinaire révolution technologique. Néanmoins, l'esthétique désuète de l'œuvre de Varguitas est l’une des raisons qui expliquent pourquoi elle est accueillie si aisément par le lectorat conservateur, formé selon les paramètres sclérosés de la lecture romanesque de jadis.

Pour sûr, les thuriféraires de Vargas Llosa (parmi eux, malheureusement, des jeunes romanciers mystifiés rêvant de devenir de nouveaux Varguitas, et qui s'imaginent que la littérature est une course aux Grands Prix, aux honneurs et à l'argent), ces thuriféraires diront que j’écris sous l’emprise de la jalousie, de l’envie, de la frustration. Que pourraient-ils dire d'autre, sans se désavouer et se trouver ainsi face à leur niaiserie? C'est leur problème. Le mien concerne Varguitas en tant que commis de l' "Open Society", rôle qu’il a endossé pour le compte des entreprises multinationales et des banquiers. Ceux-ci, alliés avec le "think tank" des néo-cons américains, l’envoyèrent au Chili lors des élections présidentielles de 2010 pour appuyer le retour au pouvoir des néo-pinochétistes.[2]

Le bouclier -"Grand Écrivain Génial"- que lui ont forgé les médias, lui permet de se laisser tomber partout où la "Open Society" serait en péril et, à l'instar du Captain America, de faire valoir sa force et sa bravoure masculine. Il vaut mieux en tenir compte, car Varguitas est un vrai macho, capable d'attaquer avec violence quand il lui faut défendre ses intérêts… même à coups de poings. Comme chacun sait, il exhiba sa virilité en frappant brutalement le visage de son très jalousé challenger, Gabriel García Márquez, à la fin d'une soirée cinématographique privée à Ciudad de México, en 1976. Le romancier colombien, meilleur styliste (d'après les spécialistes de la boxe et du genre romanesque), n'avait pourtant rien fait d'autre que prendre parti pour l'épouse et les enfants abandonnés par Varguitas, qui s'était évadé du foyer familial comme un hot dog derrière une top-model américaine en chaleur.[3] Or, sa violence, son agressivité comme "guérillero anti-socialiste" en Amérique latine, l'a très probablement aidé à gagner la sympathie du jury du Prix Nobel, récompense accordée par l'Académie Royale à une époque où la Suède est contaminée, à l'égal de la Norvège et de toute l'Europe, par la violence de l'extrême droite.

Pour preuve, les premiers discours et conférences de presse de Varguitas après l'octroi du Nobel furent consacrés non à la littérature, mais à insulter la Présidente de l'Argentine, Cristina Kichner ("bête, vulgaire, inculte"), le Président du Venezuela, Hugo Chávez ("un dinosaure"), le Président de l'Équateur, Rafael Correa (président "crabe"), le Président de la Bolivie, Evo Morales ("Indien analphabète") et à se moquer du candidat à la présidence du Pérou (devenu quand même Président de la République Péruvienne), le brillant Inca Ollanta Humala (voter pour lui ou pour la candidate fujimoriste, c'était comme "choisir entre le cancer ou le sida".)

Oui, Varguitas connaît bien son travail et sait comment remercier ses souteneurs, parmi eux, les 1300 banquiers de la "Federación Latinoamericana de Bancos" réunis à Lima, fin 2012, pour leur assemblée annuelle. Les banquiers latino-américains et leurs comparses venus du monde entier, applaudirent pendant de longues minutes la conférence donnée à l'assemblée -le cœur transi d'amour de soi et les yeux débordant de larmes de bonheur- par le Prix Nobel de Littérature, Mario Vargas Llosa... Business is business!

[1] Comme "plagiarist", Varguitas est devancé par Bryce Echenique, beaucoup moins rusé que lui, condamné à de lourdes pénalités au Pérou pour des dizaines de plagiats flagrants. Les romanciers "plagieurs" dans le Paris d'aujourd'hui sont trop nombreux pour les citer ici.

[2] Voilà l'une des motivations de mon texte sur Varguitas et Karl Popper.

Viagras LLosa et ses cannes (Madrid 2020)

Les croche-pieds de Vargas Llosa.