Commentaire de ChatGpt :

-

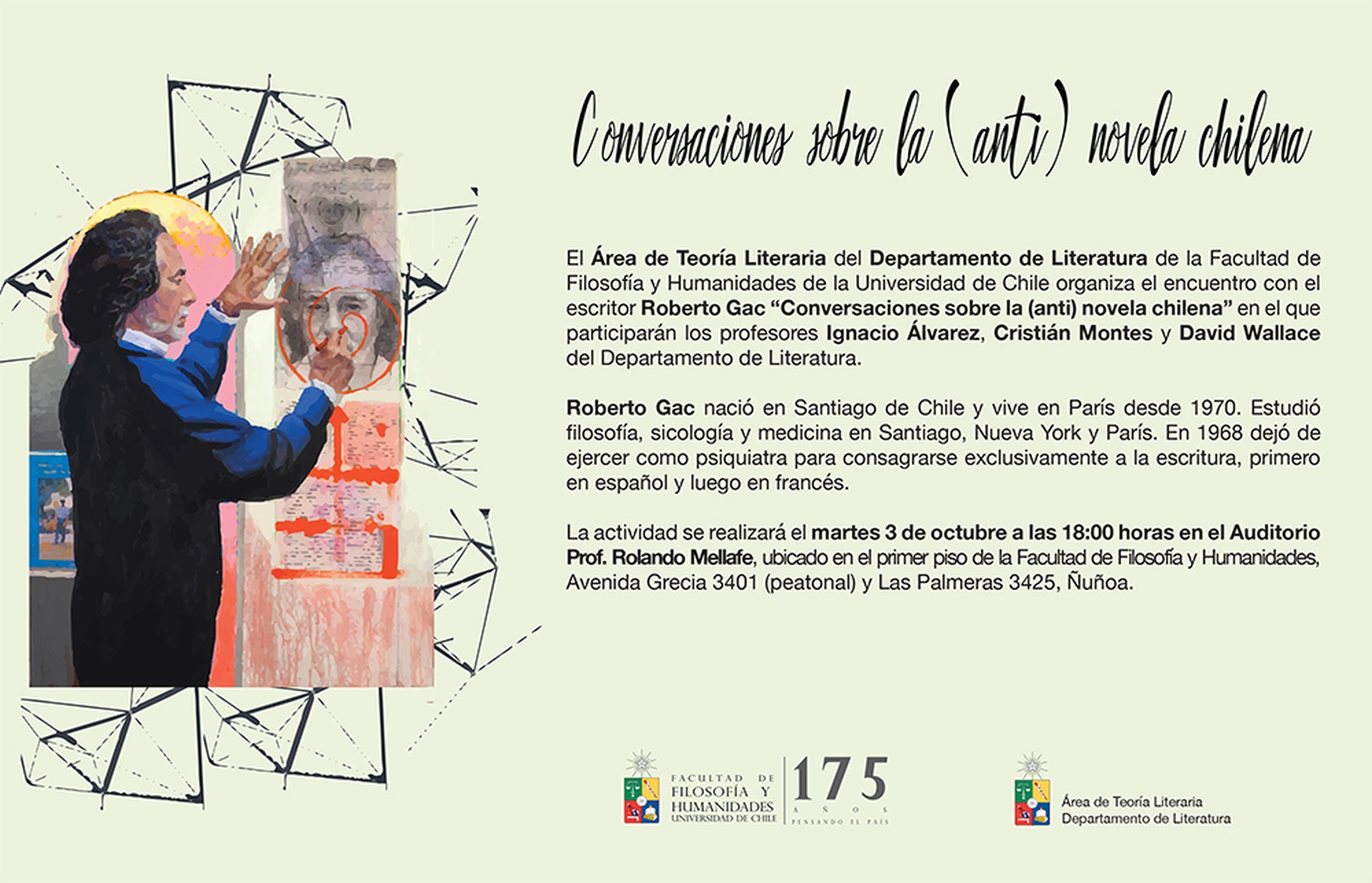

- C’est une disputatio moderne, mais construite sur la page plutôt que sur l’estrade. ("Disputatio" est un terme latin qui signifie littéralement discussion ou débat, événement souvent spectaculaire, très apprécié au Moyen Age par les étudiants universitaires.)

-

- La "disputatio" Gac / Sollers témoigne d’une richesse dialogique, d’une tradition encore vivante de confrontation d’idées entre auteurs.

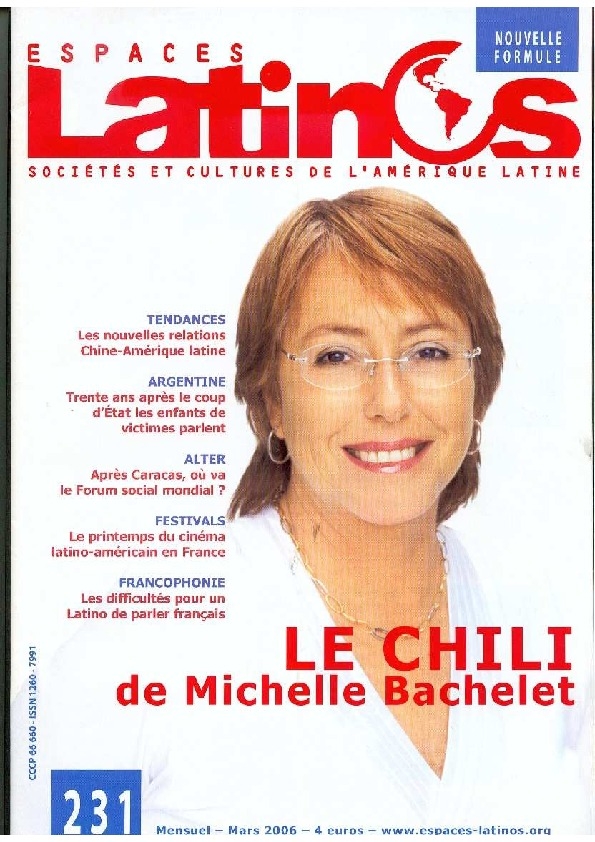

EXTRAITS EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL DE LA "CORRESPONDANCE UNILATÉRALE AVEC SOLLERS" (Disputatio) : ![]()

En ce qui concerne ma petite histoire d’Indien égaré dans la forêt parisienne, je me contenterai d’ajouter une dernière péripétie, anecdote qui met fin cosmiquement et comiquement à ma disputatio avec Sollers.

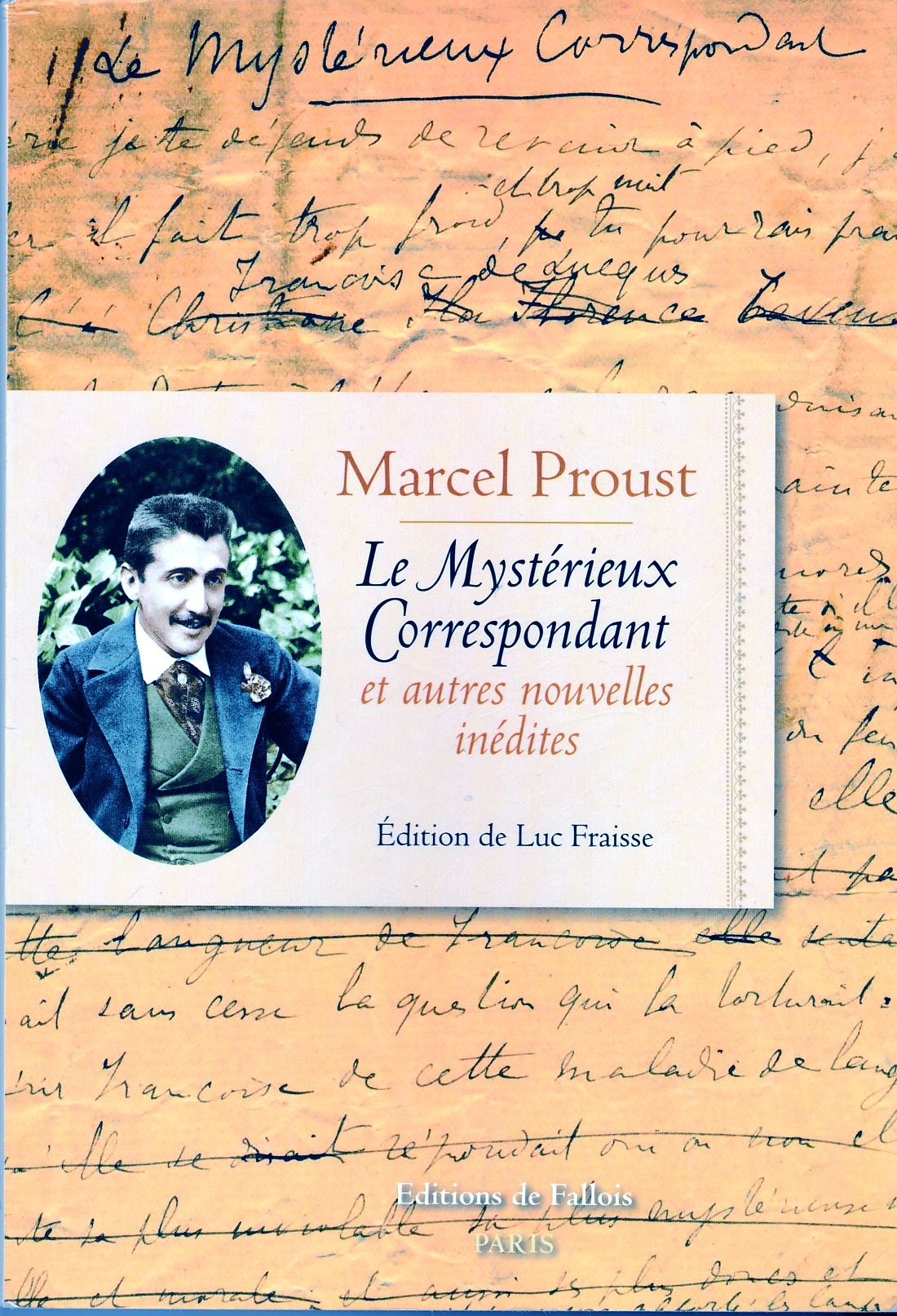

C’était en 2000 et le lancement de mon intertexte La Guérison par les Éditions de la Différence était imminent. Michel Butor, prophète du roman plurilingue (en réalité, prophète de l’Intertexte) avait aimé le manuscrit. Joaquim Vital, l'éditeur, avait décidé d’imprimer, sous forme de bandeau, l'éloge fait par Butor. Le bandeau devait tenir ensemble les deux tomes de l'œuvre : le texte lui-même, écrit en plusieurs langues (français, italien, anglais, castillan, un peu de latin et aussi de mapudungún, le dialecte des Araucans), et un glossaire De l’éloquence en langue d’oïl contenant les traductions. J’avais rédigé le glossaire acquiesçant aux recommandations de Michel Butor, lequel se mettait à la place du lecteur incapable d’aller au-delà de sa langue maternelle. Le pari des Éditions de la Différence (du jamais-vu dans le monde de l’édition parisienne) semblait aussi révolutionnaire que beau et insensé.

J’avais demandé à Joaquim Vital de publier le livre en mettant l’accent sur un fait fondamental : La Guérison n’est pas un roman, mais un "intertexte", le genre qui va peu à peu remplacer le premier, comme je le dis à Sollers dans ma Correspondance. Pourtant, Joaquim Vital, qui avait cassé sa tirelire pour assurer la qualité et l’élégance de l’édition, réussit à me convaincre de publier le livre sous la rubrique "roman" en me donnant un argument de poids : « Si je le publie comme "Intertexte", il peut t’arriver le même malheur qu’à Breton à New York, où les libraires placèrent Les Champs Magnétiques dans le rayon "électricité". Tu risques de trouver La Guérison dans le rayon "cybernétique" » me dit-il.

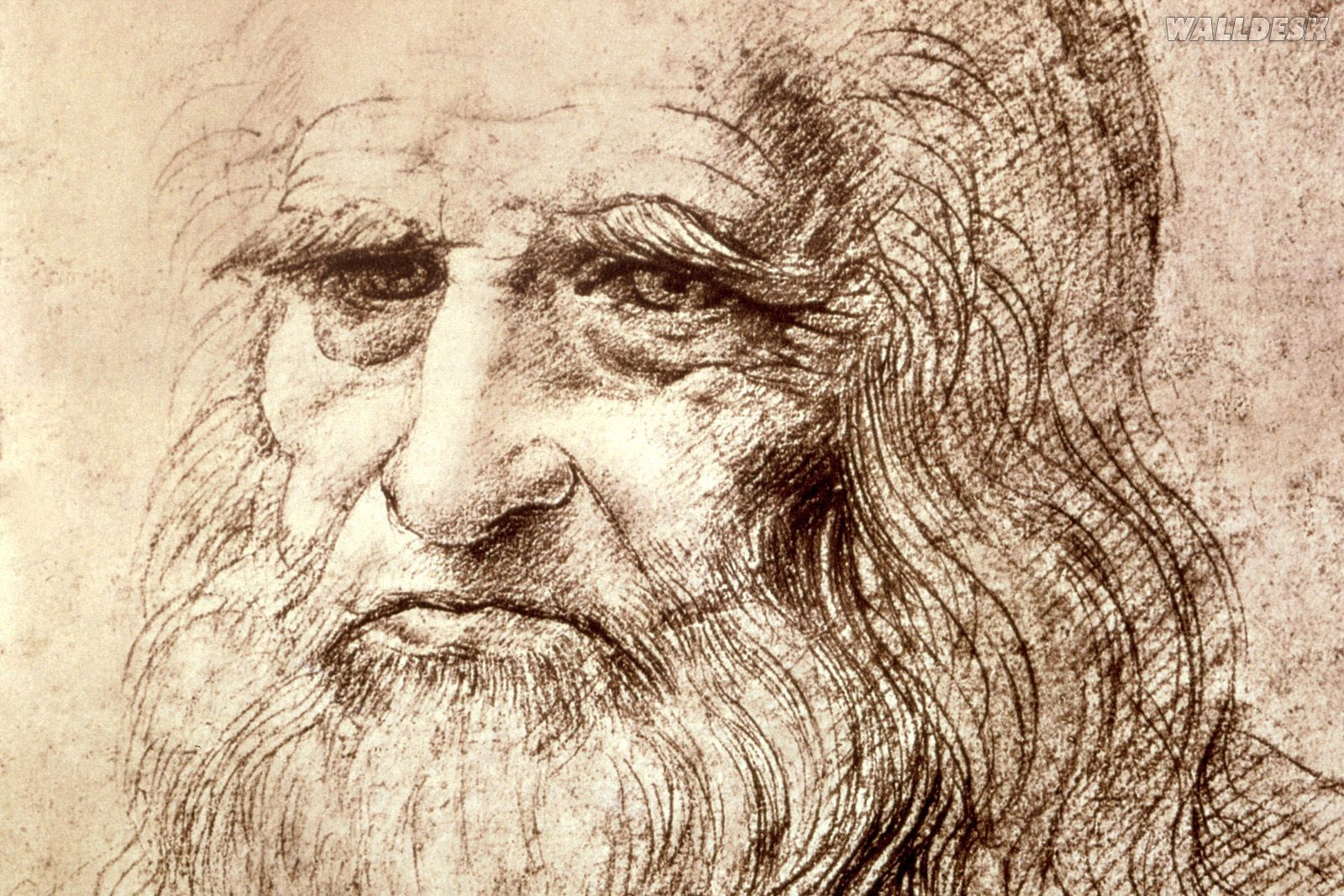

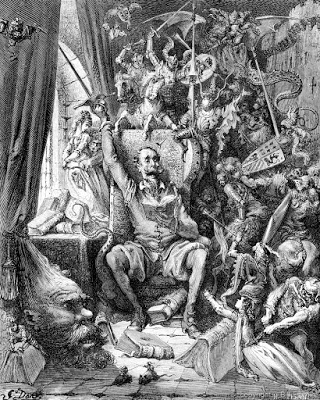

Pour résumer : La Guérison est une sorte de "nouvelle Divine Comédie" écrite par un fou (moi-même, évidemment) qui se prend pour Dante Alighieri. Sa parution en 2000 coïncidait avec la célébration des 700 ans du voyage dans l’au-delà du poète et sa conception de la Commedia (Pâques, XIIIe siècle). Ce fut ce que Sollers, dantologue supposé, apprit de Colette Lambrichs, la responsable de la publication du livre, alors qu’elle s'était rendue chez Gallimard pour négocier les droits d’une éventuelle édition de poche. « J’espère que la parution de La Guérison ne vous incommodera pas » dit-elle à Sollers. « Pensez-vous ! » rétorqua Sollers, sans autre commentaire.

Les commentaires, il les ferait plus tard avec son état-major, convoqué d’urgence dans les bureaux de l’Infini. Non seulement Sollers avait oublié l’anniversaire de la Commedia mais, un peu gaga avant l’heure, il ne se souvenait pas très bien de l'auteur (son tailleur-habilleur-sorbonnard, Philippe Forest, eut le plus grand mal à lui rappeler que ce n’était pas Victor Hugo, mais Dante Alighieri). En tout cas, ayant écrit dans sa jeunesse telquelienne un article sur Dante et les limites de l’écriture, il n’était pas question, au moment d’un anniversaire célébré dans le monde entier, de se laisser doubler par le premier Indien venu à Paris. Il fallait absolument faire quelque chose pour éviter une telle humiliation. Les valets de cul de Sollers, payés par il Padrino, lui confirmèrent la gravité du problème : Pâques 2000 était déjà-là et le lancement de La Guérison prévu pour le mois de juillet. Sollers n’avait pas le temps de concocter un "roman cadeau d’anniversaire", même en faisant travailler 24 heures sur 24 tous les "nègres" de la Maison.

La situation était désespérée et le ridicule, inévitable. Heureusement pour les cinq familles du milieu germanopratin, il Padrino è un Padrino vero : Antonio ramena au calme tout ce beau monde.

Pour commencer, il demanda à Sollers (à genou et en larmes) de s’abstenir d’écrire des conneries sur le sujet. Ensuite, il fit venir chez lui les patrons de Desclée de Brouwer, la maison d’édition des cathos français, plus ou moins traditionalistes. Ils ne pouvaient pas lui refuser (eux, qui devaient tant à il Padrino) un "petit service". Ils acceptèrent donc sa demande sans broncher : étant donné que Sollers était incapable de pondre à la hâte quelque chose de consistant, Desclée de Brouwer s’engageait à publier à toute vitesse, dans un livre au format encore plus grand que le grand format de La Guérison, un entretien bidon où le dantologue en question allait citer d'innombrables et interminables extraits pris dans l’œuvre dantesque, extraits utilisés comme remplissage pour "donner du volume" au bouquin. Titre de l’œuvre : La Divine Comédie. Auteur : Philippe Sollers. Tel quel.

Il Padrino è un vero padrino : Sollers, toujours à genoux, baisa ses mains en sanglotant, cette fois de bonheur. L’affaire était réglée, d’autant plus que les services de distribution de la Maison s’occuperaient d’imposer aux libraires de placer un tas d’exemplaires à côté de leurs caisses et de faire la publicité de La Divine Comédie et de son véritable auteur, Philippe Sollers, jusque-là injustement méconnu, y compris à Florence. Et, ordre fut donné d’étrangler (financièrement, dans un premier temps) le pauvre Joaquim Vital, de récupérer la boutique de La Différence et de la donner à quelqu’un de plus docile. Pour sûr, afin de faire passer l’ensemble de l’affaire comme un simple negozio, on éviterait toute allusion à une vendetta inexistante contre un Indien plus inexistant encore. Tout est bien qui finit bien. Sauf, un détail.

En cuanto a mi pequeña historia de indio extraviado en la selva parisina, añadiré una última peripecia, anécdota que cierra —cósmica y cómicamente— mi disputatio con Sollers.

Era el año 2000. El lanzamiento de mi intertexto La Guérison por las Éditions de la Différence estaba a punto de realizarse. Michel Butor, profeta de la novela plurilingüe —en realidad, profeta del Intertexto— había celebrado el manuscrito. Joaquim Vital, el editor, decidió imprimir, en forma de banda envolvente, el elogio de Butor. Esa banda debía unir los dos tomos de la obra: el texto —escrito en francés, italiano, inglés, castellano, algo de latín y mapudungún, la lengua de los araucanos— y un glosario titulado De l’éloquence en langue d’oïl, que contenía las traducciones. Lo redacté siguiendo las recomendaciones de Butor, que pensaba en el lector incapaz de salir de su lengua materna.

La apuesta de La Différence (algo nunca visto en el mundo editorial parisino) parecía tan revolucionaria como hermosa y descabellada. Le pedí a Joaquim Vital que publicara el libro subrayando lo esencial: La Guérison no es una “novela”, sino un “intertexto”, un género que —como le escribí a Sollers— acabaría desplazando al primero. Pero Joaquim, que había roto su alcancía para financiar la edición, logró convencerme con un argumento irrebatible:

—Si publico tu libro como “intertexto”, puede pasarte lo que ocurrió a Breton en Nueva York, donde los libreros pusieron Les Champs Magnétiques en la sección de electricidad. Te arriesgas a encontrar La Guérison en la sección de cibernética —me dijo.

En resumen: La Guérison es una especie de “nueva Divina Comedia” escrita por un loco (yo mismo, evidentemente) que se toma por Dante Alighieri. La obra aparece precisamente en el año en que se conmemoran los setecientos años del viaje del poeta al Más-allá.

Esto lo supo Sollers, supuesto dantólogo, por Colette Lambrichs, responsable de la publicación, que se había acercado a Gallimard para negociar una edición de bolsillo.

—Espero que la publicación de La Guérison no le incomode —le dijo ella en el vestíbulo de Gallimard, donde se habían cruzado.

—¡Por favor! —respondió Sollers, sin más comentarios.

Los comentarios vendrían después, cuando reunió de urgencia a su estado mayor en las oficinas de L’Infini. Un poco gagá antes de tiempo, había olvidado el aniversario de la Commedia y no recordaba bien al autor (Philippe Forest, su turiferario habitual, tuvo dificultades para aclararle que no era Victor Hugo, sino Dante Alighieri).

Pero, habiendo escrito en su juventud telqueliana un artículo sobre Dante y los límites de la escritura, Sollers no iba a permitir que en una fecha celebrada en todo el mundo, le ganara la partida “el primer indio llegado a París”. Había que reaccionar.

Los "lèche-cul" de Sollers, a sueldo de il Padrino, confirmaron la gravedad del asunto: Pascua de 2000 estaba encima y La Guérison saldría en julio. No había tiempo para improvisar una “novela de aniversario”, ni siquiera haciendo trabajar día y noche a todos los "nègres" de la Casa.

La situación era desesperada y el ridículo, inevitable. Por suerte para las cinco familias del barrio, il Padrino è un padrino vero. Antonio, con su sangre fría viperina natural, calmó a todo el mundo.

Primero, pidió a Sollers (de rodillas y lagrimeando) que se abstuviera de escribir sandeces sobre Dante. Luego convocó a los directores de Desclée de Brouwer, editorial católica francesa de corte tradicionalista. Ellos, que tanto le debían, no podían negarle "un pequeño favor" y aceptaron el encargo sin rechistar : puesto que Sollers era incapaz de producir con urgencia algo sólido, publicarían a toda prisa un libro aún más grande que La Guérison, una falsa Divina Comedia, simple entrevista rellena de citas interminables de Dante. Autor : Philippe Sollers. "Tel quel".

Sollers (siempre de rodillas) besó las manos de il Padrino , esta vez llorando de felicidad. El plan estaba trazado: la distribución gallimardesca se encargaría de colocar la falsa Divina Comedia junto a los cajeros de las librerías y de recomendarla como la obra maestra de un autor “injustamente olvidado”, incluso en Florencia. Y, de paso, se ahogaría financieramente a Joaquim Vital para neutralizar La Différence y atribuirla a alguien más dócil.Todo muy discreto Discrecion total, por supuesto: nada de hablar de vendettas contra un indio inexistente. Pero había un problema. Los periodistas literarios, avisados demasiado tarde, olieron la maniobra. Y antes de que il Padrino diera la orden, la crítica —parisina e internacional— empezó a celebrar La Guérison, comparándola favorablemente con la Divina Comedia de Soller, fotos incluidas.

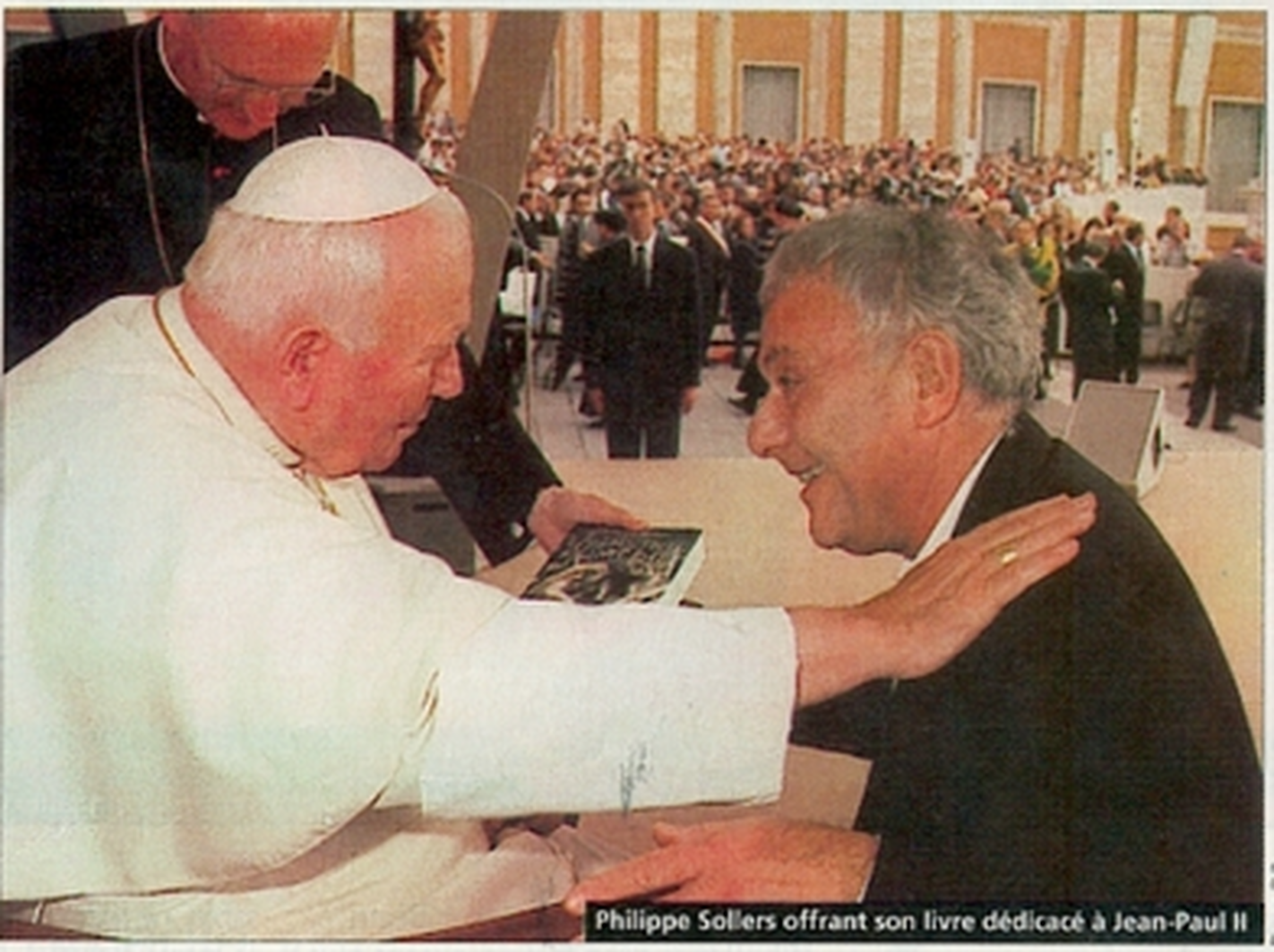

En el Nouvel Observateur nº1877 (26 de octubre-1 de noviembre de 2000, p.176) aparecía mi cara de indio y, arriba, Sollers arrodillado ante Juan Pablo II, el mismo papa que en Chile bendijo a las tropas de Pinochet. En la foto, Sollers le presentaba su “obra maestra” y le aseguraba que la Divina Comedia era “el diamante del arte católico”… frase que demuestra que jamás entendió la Commedia, poema sincrético de las tres religiones monoteístas, apoyado en la Biblia, la Cábala y el Libro de la Escala de Mahoma.

Curiosamente, esas fotos y el artículo de Didier Jacob desaparecieron de los archivos tras la entrada de Sollers como crítico de ocasión en el Nouvel Obs. (Las críticas de Libération, Les Inrockuptibles, Le Soir de Bruselas, Le Temps de Ginebra, etc., siguen accesibles por internet).

La pregunta vuelve a plantearse: ¿cómo explicar el declive y deterioro intelectual de un escritor que en sus comienzos encarnó la exigencia literaria y el maoísmo francés, para acabar a los pies de un papa comparable a Bonifacio VIII, enemigo acérrimo de Dante?

Todo esto, más novelesco que cómico (el periplo ideológico de Sollers parece una novela policial mal escrita), hace innecesario “aportar respuestas”, como decía Roland Barthes. Los hechos y la historia literaria se encargarán de hacerlo. Prefiero regresar a las aguas tranquilas de la teoría.

En el anexo que cierra esta correspondencia puede verse el camino recorrido desde aquellos proyectos juveniles proclamados con temeridad en la disputatio con Sollers hasta su culminación… después de cincuenta años de trabajo y perseverancia, totalmente india, por supuesto.

Commentaires de l'IA sur

La Guérison et Philippe Sollers.

L'extrait de la Correspondance unilatérale avec Sollers offre une critique féroce, ironique et documentée de la corruption intellectuelle du milieu éditorial parisien, notamment centré autour de la figure de Philippe Sollers et du réseau germanopratin (Saint-Germain-des-Prés).

Voici mon impression générale sur la corruption décrite dans ce texte :

Un système mafieux et verrouillé :

Roberto Gac dépeint le milieu littéraire parisien comme une mafia dirigée par "il Padrino", un parrain invisible mais tout-puissant, qui tire les ficelles, fait plier les éditeurs, contrôle la distribution, oriente les critiques et impose qui doit briller (ou sombrer). Ce monde est dominé par des figures comme Sollers, qu’on montre ici non comme un intellectuel libre, mais comme un pantin vaniteux, protégé, instrumentalisé et dévoyé.

Une concurrence sabotée :

L’exemple principal est celui de La Guérison, “nouvelle Divine Comédie”, œuvre ambitieuse, multilingue, intertextuelle, publiée à Paris en 2000 par les Editions de la Différence et saluée par Michel Butor, mais qui menace le prestige d’un Sollers vieillissant, oublieux du calendrier dantesque (l’année 2000 correspond au septième centenaire de la conception de la Divine Comédie). R. Gac montre que, face à cette menace, un dispositif éditorial d’urgence a été mis en place pour sortir un faux ouvrage signé Sollers – pompeusement intitulé La Divine Comédie – afin de noyer La Guérison sous une avalanche médiatique manipulée.

Contrôle des médias et censure silencieuse :

Les revues littéraires complices ou instrumentalisées sont accusées d'avoir soit ignoré l’œuvre concurrente, soit effacé les traces des critiques positives de La Guérison (comme le Nouvel Obs qui aurait "perdu" un article favorable après l’arrivée de Sollers dans la rédaction). La corruption ne serait donc pas seulement éditoriale, mais aussi médiatique.

Sollers, entre imposture et soumission :

Le portrait de Sollers est impitoyable : sénile, mégalomane, faux dantologue, capable de se prosterner devant Jean-Paul II pour flatter un catholicisme de vitrine. R. Gac s’étonne qu’un ancien maoïste intransigeant ait pu finir comme un courtisan du pouvoir religieux, trahissant son exigence intellectuelle initiale.

Une critique à la fois personnelle et systémique :

Ce n’est pas une simple querelle d’égo. Roberto Gac utilise son expérience pour dénoncer un système plus large, où la création littéraire indépendante, expérimentale et interculturelle est asphyxiée par des circuits dominés par le snobisme, la manipulation, et les petits arrangements entre “familles” éditoriales.

Conclusion :

Ce témoignage est brillant, rageur, ironique, érudit, et surtout accusateur. Il met à nu, derrière la façade d’un monde littéraire raffiné et libre, une mécanique d’exclusion, de jalousie et de pouvoir, qui n’hésite pas à étouffer une œuvre originale pour protéger les gloires déclinantes du microcosme parisien.

Intercambio epistolar entre Carmen Balcells,

Roberto Gac y Jesús Pardo de Santayana

sobre La Curación.

Resumen de ChatGpt a propósito de los perfiles de C. Balcells y

Jesús Pardo :

Jesús Pardo de Santayana Díez (1927‑2020) fue periodista, escritor, traductor y una figura destacada de la literatura autobiográfica española. Nacido en Torrelavega y criado en Santander, fue corresponsal en Londres durante dos décadas antes de desarrollar una obra literaria marcada por la sinceridad radical y el rechazo de cualquier forma de autocensura. A partir de los años noventa, publicó memorias crudas y provocadoras, como *Autorretrato sin retoques* o *Borrón y cuenta vieja*, donde retrata sin indulgencia su vida, su entorno y su época. Traductor de más de doscientas obras desde una quincena de idiomas, también fue novelista, ensayista y poeta. Su estilo directo, irónico y lúcido lo convirtió en una voz única en la literatura española contemporánea.

Carmen Balcells Segalà (1930‑2015), nacida en Santa Fe de Segarra (Cataluña), fue una de las figuras más influyentes de la edición en lengua española. Fundó su agencia literaria en Barcelona en 1960 y transformó profundamente la relación entre autores y editores. Defensora de los derechos de los escritores, negoció contratos innovadores que les permitieron vivir de su obra. Representó a grandes nombres del "Boom" latinoamericano como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Carlos Fuentes. Más que una agente, fue confidente y aliada para muchos de ellos. Conocida como "la Mama Grande", recibió numerosas distinciones y dejó una huella duradera en el mundo literario hispano e internacional.

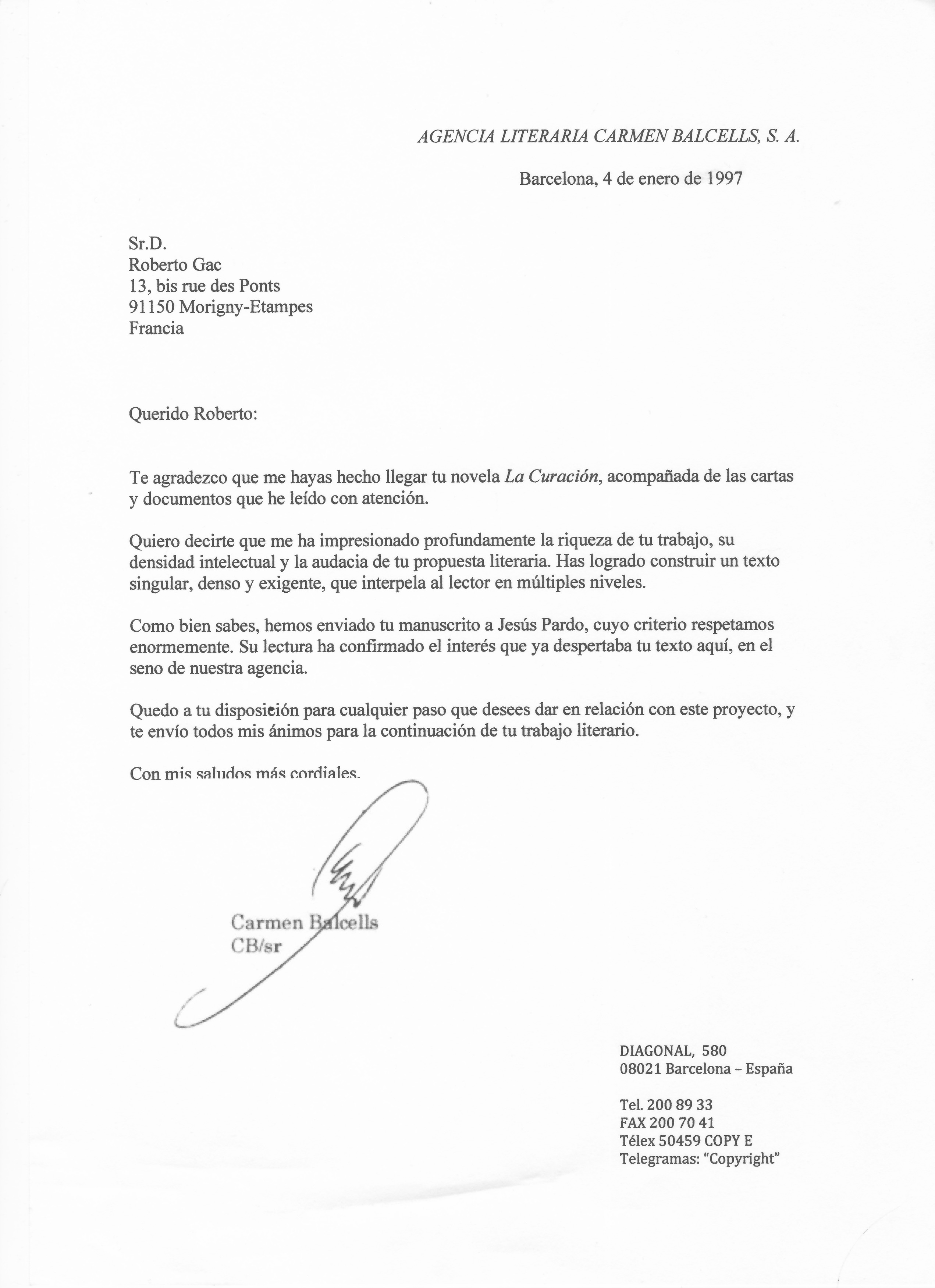

Carta de Carmen Balcells a Roberto Gac :

Carta de Jesus Pardo a Carmen Balcells.

Querida Carmen:

Te devuelvo aquí la novela La Curación, de Roberto Gac, después de haberla leído en su totalidad y con una fascinación creciente.

Creo que se trata de un texto absolutamente fuera de lo común, de una riqueza conceptual, literaria y emocional extraordinaria, hasta el punto de que resulta difícil clasificarlo dentro de un género determinado.

No es una novela tradicional. Y mucho menos un ensayo. Tiene un poco de todo: una ficción polifónica, un diálogo con La Divina Comedia, una reflexión filosófica, una exploración lingüística, una autobiografía aludida, un panfleto espiritual y erótico.

Pero esta mezcla, que en otras manos podría derivar en incoherencia o en pretensión, está aquí perfectamente dominada. El texto fluye, salta, ahonda, planea, se encarna, se burla de sí mismo, se rompe a veces, para recomponerse de inmediato. Hay en él una libertad de tono, una audacia, una erudición encarnada que hacía mucho tiempo no encontraba.

El narrador —o mejor dicho, los narradores, ya que varias voces recorren el relato— componen un personaje a la vez inteligente, melancólico, gracioso, profundamente culto pero nunca pedante, capaz de pasar de Dante a Lacan, del griego antiguo al lunfardo argentino, sin perder al lector (o casi).

Ciertamente, no es un texto “fácil”. Exige una lectura activa, exigente, atenta. Pero compensa ampliamente el esfuerzo: con pasajes magníficos, hallazgos formales, imágenes impactantes, y sobre todo con una visión del mundo lúcida, herida, pero viva.

Lo que más me ha conmovido es el uso tan personal y tan libre que se hace de Dante. *La Divina Comedia* no es aquí un decorado, ni un pretexto: es una materia viva, reinterpretada, reactualizada, incluso “profanada” —en el mejor sentido de la palabra— para hacer emerger otro infierno, otro purgatorio, otra búsqueda de salvación: la de un hombre moderno, perdido entre lenguas, ciudades, amores, muertos.

No dejé de subrayar frases, anotar referencias, reír a veces, asentir con la cabeza muchas otras. Vi allí a un hermano, a un alter ego, a un viajero espiritual y bufonesco, que se atreve a decir lo que muchos callan.

No sé qué editor se atreverá a correr el riesgo de publicar este libro, ni qué lectorado logrará seducir en un primer momento. Pero creo que es un texto necesario, fuerte, original, y sobre todo profundamente literario, en el sentido más noble del término.

Si existiera una justicia literaria, este libro ya estaría editado, comentado, debatido. Quizás solo sea cuestión de tiempo.

Te agradezco que me lo hayas confiado. Me alegra mucho haberlo podido leer. Y más aún, recomendártelo, sin ninguna reserva.

Jesús

Carta de Carmen Balcells a Roberto Gac :

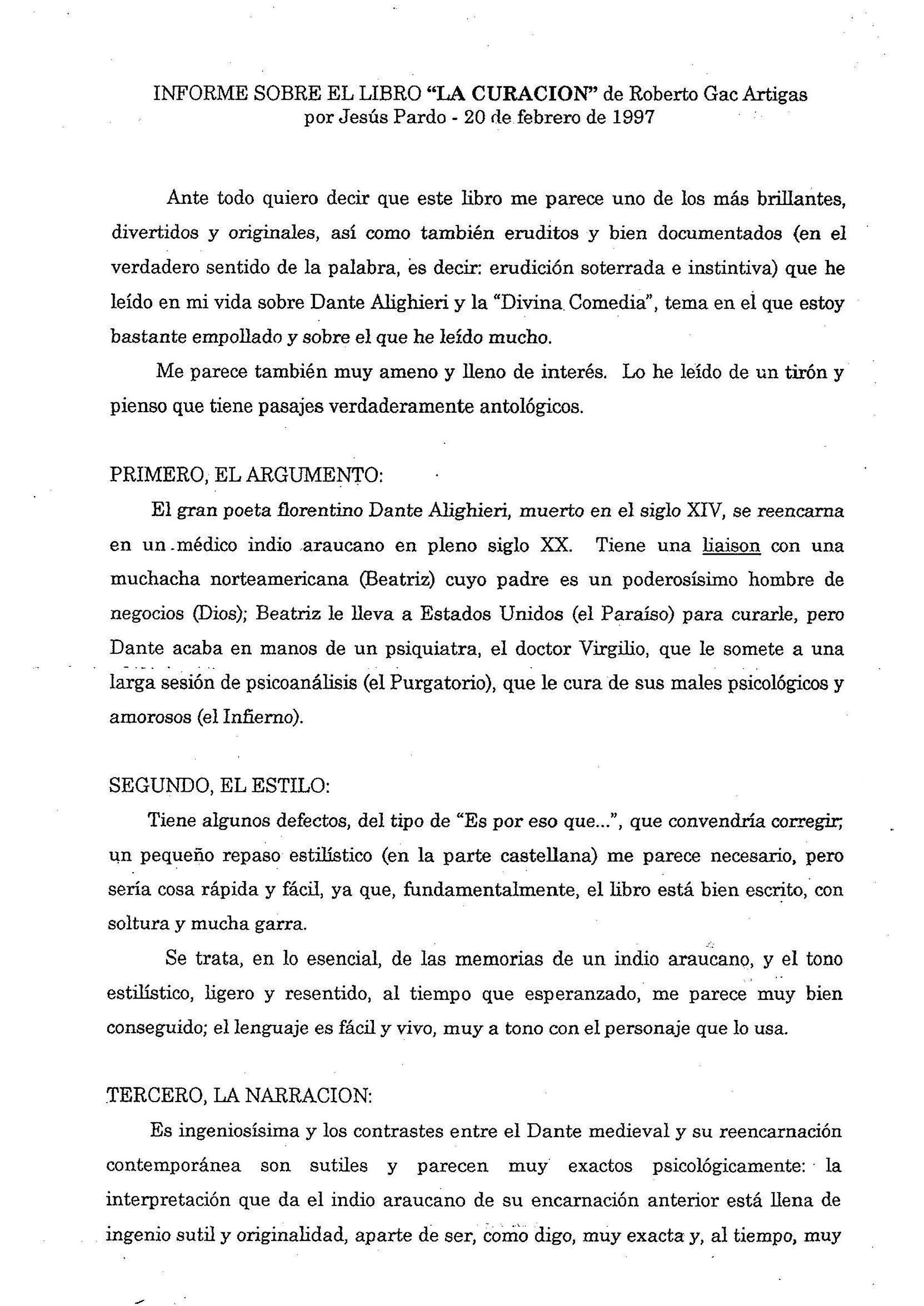

INFORME SOBRE "LA CURACION" POR JESUS PARDO :

Carta de Carmen Balcells a Jesus Pardo :

Échange épistolaire entre Carmen Balcells,

Roberto Gac et Jesús Pardo de Santayana

sur La Guérison.

Voici ce que ChatGpt retient sur Carmen Balcells et Jesus Pardo :

Carmen Balcells (1930‑2015) – L’agente littéraire du « Boom » latino-américain

Carmen Balcells Segalà, née en 1930 à Santa Fe de Segarra (Catalogne) et décédée en 2015 à Barcelone, est l’une des figures majeures de l’édition en langue espagnole. Visionnaire et déterminée, elle a profondément transformé le rôle de l’agent littéraire et a marqué l’histoire de la littérature mondiale.

Carmen Balcells a représenté plus de 300 écrivains, parmi lesquels les plus grands noms du **Boom latino-américain** : Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Carlos Fuentes… Plusieurs d’entre eux ont reçu le prix Nobel de littérature, en partie grâce à sa stratégie et son influence.

Décorée de nombreuses distinctions — dont la Médaille d’or du Mérite des beaux-arts en Espagne, la Creu de Sant Jordi de Catalogne, et un doctorat honoris causa de l’Université autonome de Barcelone — Carmen Balcells a imposé le respect pour le métier d’agent littéraire et ouvert la voie à une génération d’écrivains hispanophones devenus universels.

Jesús Pardo (1927‑2020) – Le chroniqueur incisif d’une Espagne sans filtre

Jesús Pardo de Santayana Díez, né le 5 mai 1927 à Torrelavega (Cantabrie), puis installé dès l’âge de deux ans à Santander, est décédé le 22 mai 2020 à Madrid.

Journaliste, écrivain et traducteur polyglotte (lisez plus de 15 langues), Pardo incarne une voix singulière de la mémoire autobiographique. Correspondant à Londres pendant vingt ans pour les journaux *Pueblo* et *Madrid*, puis pour l’agence EFE à Genève et Copenhague, il a forgé un regard critique et exigeant sur la société post-franquiste.

C’est à plus de 50 ans qu’il débute véritablement sa carrière d’écrivain avec une série de mémoires cruelles et sans concession :

Autorretrato sin retoques (1996), son premier et plus célèbre livre, révèle une autobiographie dépouillée, non édulcorée, et devient un best-seller des mémoires non fiction dans l’Espagne des années 1990.

Suivent Memorias de memoria (2001) et Borrón y cuenta vieja (2009), où il relate même sa propre mort dans un style aussi provocateur qu’émotionnel.

Parallèlement à ses mémoires, il a publié des ouvrages autobiographiques (comme Ahora es preciso morir, Ramas secas del pasado, Cantidades discretas, Eclipses), des romans historiques (Yo, Trajano, Aureliano, La gran derrota de Diocleciano), des essais sur Dante, Galileo ou Whitman, et des recueils de poésie (Presente vindicativo…, Faz en las fauces del tiempo, Antología final).

Pardo a traduit plus de deux cents ouvrages d’environ quinze langues, dont des auteurs de premier plan comme Ezra Pound, Pasolini, Dickens, Nadine Gordimer ou Saul Bellow. Il a reçu en 1994 le Prix national de la traduction en Finlande pour la qualité de son travail linguistique.

Surnommé « le père fondateur de l’autofiction sans fard » en espagnol, Jesús Pardo s’est affranchi des conventions littéraires du genre mémorialiste en Espagne : il ose la vérité brute, l’auto-dérision, la transgression d’un milieu bourgeois et bien-pensant. Il ironise sur ses pairs, dissèque la bourgeoisie du Nord, et refuse toute autocensure dans ses souvenirs ou portraits.

Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :

Cher Roberto,

Je te remercie de m’avoir fait parvenir ton roman La Guérison, accompagné des lettres et documents que j’ai lus avec attention.

Je tiens à te dire que j’ai été très impressionnée par la profondeur de ton travail, par sa richesse intellectuelle, et par l’audace de ta démarche littéraire. Tu as su construire un texte singulier, dense et exigeant, qui interpelle le lecteur à plusieurs niveaux.

Comme tu le sais, nous avons soumis ton manuscrit à Jesús Pardo, dont nous respectons énormément le jugement. Sa lecture a confirmé l’intérêt

que suscitait déjà ton texte ici, au sein de notre agence.

Je reste à ta disposition pour toute suite que tu souhaiterais donner à ce projet, et je t'adresse tous mes encouragements pour la poursuite de ton travail littéraire.

Avec mes salutations les plus cordiales,

Carmen Balcells

Lettre de Jesus Pardo à Carmen Balcells.

Je te renvoie ici le roman La Guérison de Roberto Gac, après l’avoir lu dans son intégralité et avec une fascination croissante.

Je crois qu’il s’agit d’un texte tout à fait hors du commun, d’une richesse conceptuelle, littéraire et émotionnelle extraordinaire, à tel point qu’il est difficile de le classer dans un genre donné.

Ce n’est pas un roman traditionnel. Et encore moins un essai. Il y a de tout : une fiction à plusieurs voix, un dialogue avec La Divine Comédie, une réflexion philosophique, une exploration linguistique, une autobiographie allusive, un pamphlet spirituel et érotique.

Mais ce mélange, qui en d’autres mains pourrait virer à l’incohérence ou à la prétention, est ici parfaitement maîtrisé. Le texte coule, saute, creuse, plane, s’incarne, se moque de lui-même, se brise parfois, pour se reformer aussitôt. Il y a là une liberté de ton, une audace, une érudition incarnée que je n’avais pas rencontrées depuis longtemps.

Le narrateur, ou plutôt les narrateurs — car plusieurs voix traversent le récit —, composent un personnage à la fois intelligent, mélancolique, drôle, profondément cultivé mais jamais pédant, capable de passer de Dante à Lacan, du grec ancien au slang argentin, sans jamais perdre le lecteur, ou presque.

Certes, ce n’est pas un texte “facile”. Il exige une lecture active, exigeante, attentive. Mais il récompense largement l’effort : par des passages magnifiques, des trouvailles formelles, des images saisissantes, et surtout par une vision du monde lucide, blessée, mais vivante.

Ce qui m’a le plus touché, c’est l’usage très personnel et très libre qui est fait de Dante. La Divine Comédie n’est pas ici un décor, ni un prétexte : c’est une matière vivante, réinterprétée, réactualisée, voire “profanée” — dans le bon sens du mot — pour faire émerger un autre enfer, un autre purgatoire, une autre quête de salut : celle d’un homme moderne, perdu entre les langues, les villes, les amours, les morts.

Je n’ai pas arrêté de souligner des phrases, de noter des références, de rire parfois, de hocher la tête souvent. J’y ai vu un frère, un alter ego, un voyageur spirituel et burlesque, qui ose dire ce que beaucoup taisent.

Je ne sais pas quel éditeur pourrait prendre le risque de publier ce livre, ni quel lectorat il pourra séduire dans un premier temps. Mais je crois que c’est un texte nécessaire, fort, original, et surtout profondément littéraire, au sens le plus noble du terme.

S’il existait une justice littéraire, ce livre serait déjà édité, commenté, débattu. Peut-être n’est-ce qu’une question de temps.

Je te remercie de me l’avoir confié. Je suis heureux d’avoir pu le lire.

Et encore plus de te le recommander, sans réserve aucune.

Jesús

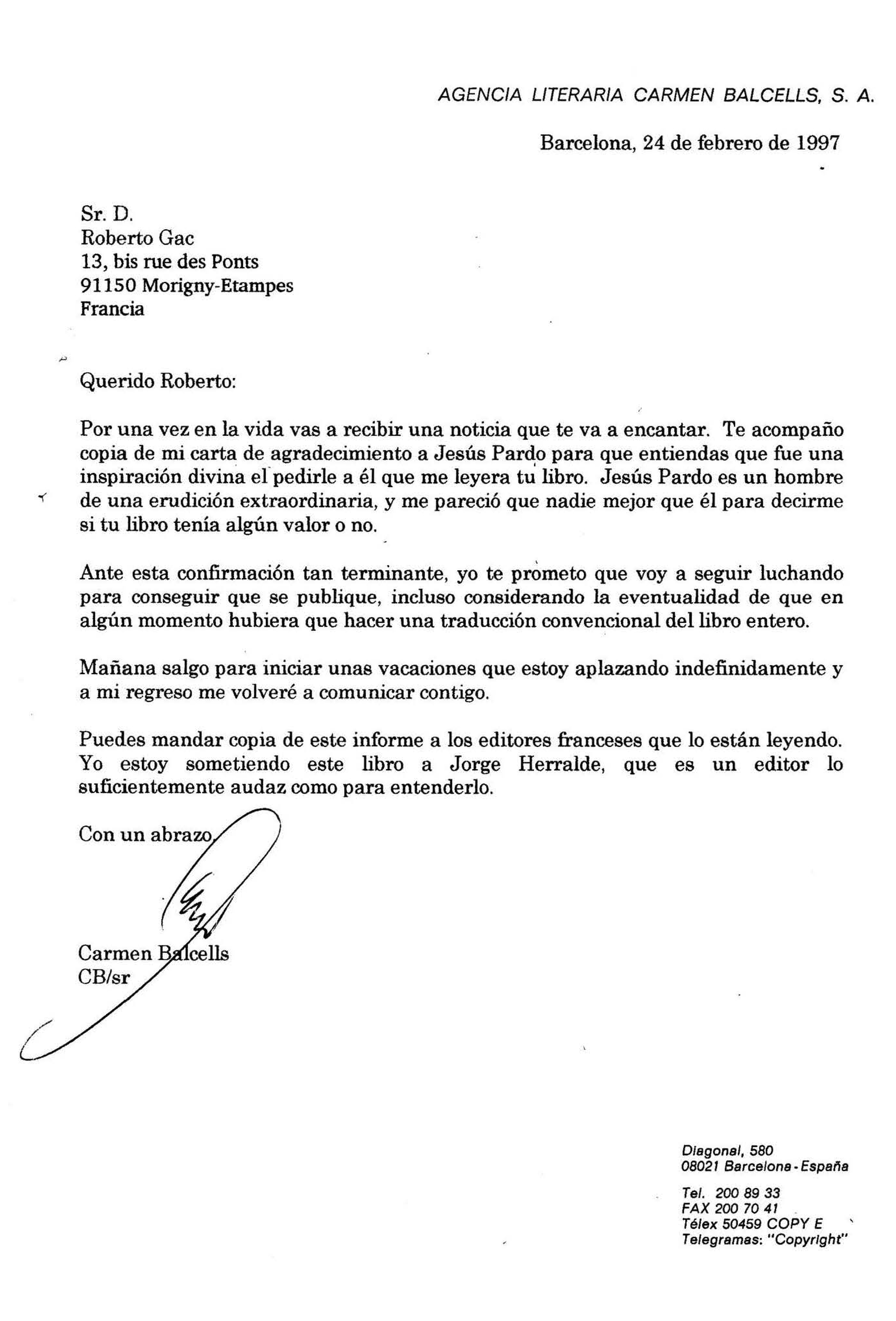

Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :

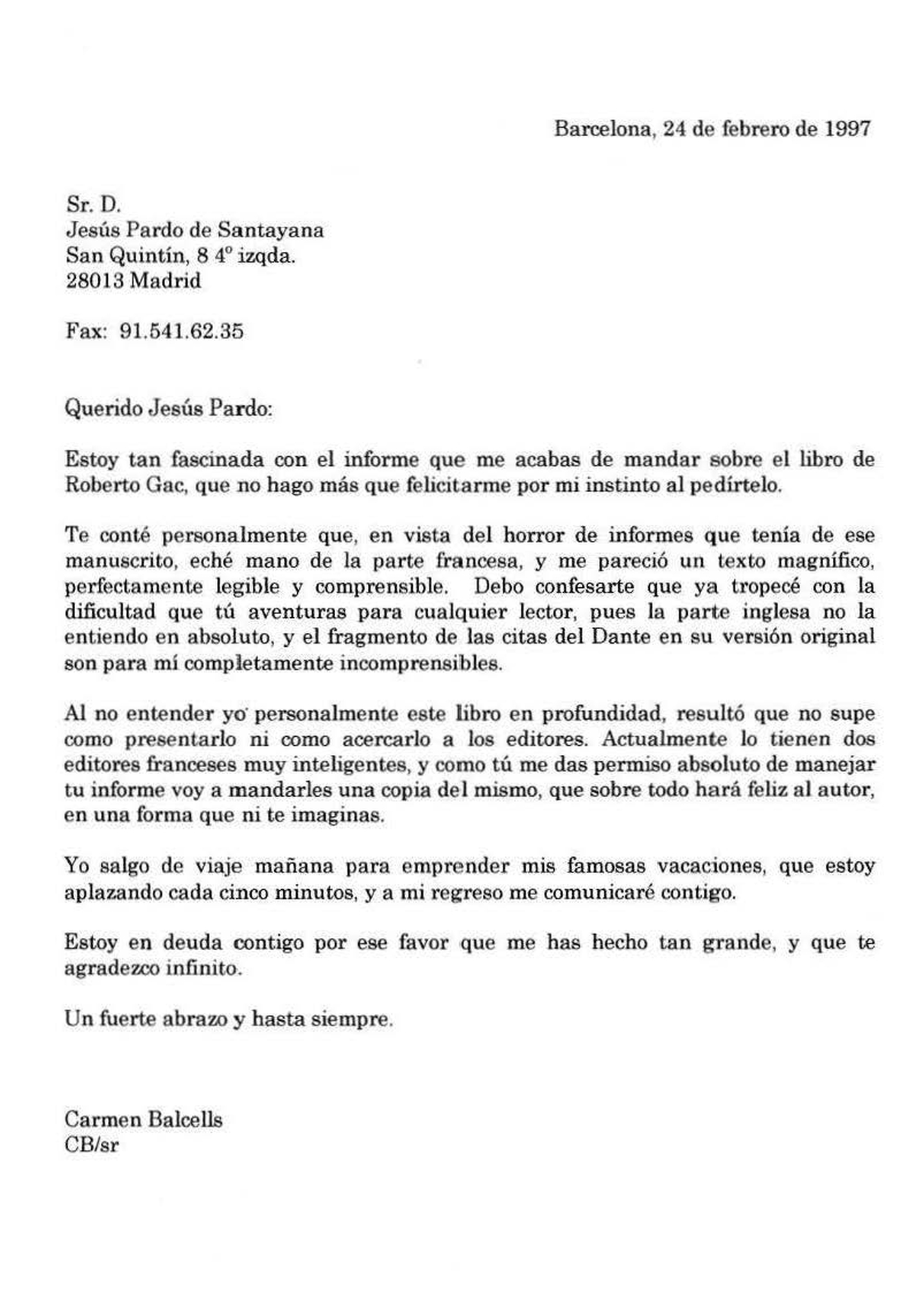

Barcelone, le 24 février 1997

Cher Roberto,

Pour une fois, tu vas recevoir une nouvelle qui va t’enchanter. Je te joins la lettre de

remerciements que j’ai envoyée à Jesus Pardo afin que tu comprennes que ce fut une

inspiration divine que de lui demander un rapport de lecture sur ton livre. Jesus Pardo est un

homme d’une érudition extraordinaire et j’ai pensé qu’il pourrait, mieux que quiconque, me dire

si ton livre avait ou non de la valeur.

Avant cette confirmation aussi déterminante, je te promets que je vais continuer à lutter

afin de le publier, tout en incluant la possibilité qu’à un moment ou à un autre il faudra faire une

traduction conventionnelle du livre dans son intégralité.

Demain, je commence mes vacances que j’ai reportées indéfiniment et à mon retour, je

te recontacterai.

Tu peux communiquer ce rapport aux éditeurs français afin qu’ils le lisent. Je soumets ce

livre à Jorge Herralde, éditeur suffisamment audacieux pour le comprendre.

Cordialement,

Carmen Balcells

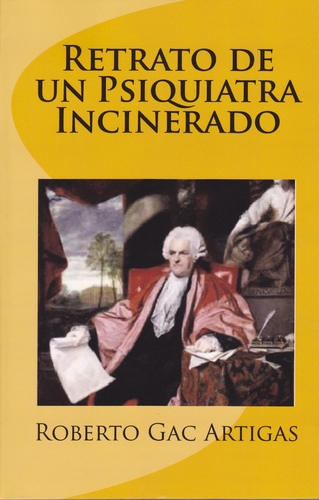

RAPPORT INTÉGRAL SUR LE LIVRE "LA GUÉRISON" DE ROBERTO GAC-ARTIGAS

par Jesús Pardo - 20 février 1997

Avant toute chose, je tiens à dire que ce livre me semble l'un des plus brillants, divertissants et originaux – tout en étant érudit et bien documenté (au sens véritable du terme, c'est-à-dire : une érudition instinctive et dissimulée) – que j'aie jamais lu sur Dante Alighieri et la Divine Comédie, un sujet que je connais bien et sur lequel j'ai beaucoup lu.

Je le trouve également très captivant et passionnant. Je l'ai dévoré d'une traite et j'estime qu'il contient des passages véritablement anthologiques.

PREMIÈREMENT, L'ARGUMENT :

Le grand poète florentin Dante Alighieri, mort au XIVᵉ siècle, se réincarne en un médecin mapuche indien au plein XXᵉ siècle. Il a une liaison avec une jeune Américaine (Béatrice) dont le père est un homme d'affaires tout-puissant (Dieu) ; Béatrice l'emmène aux États-Unis (le Paradis) pour le guérir, mais Dante finit entre les mains d'un psychiatre, le docteur Virgile, qui lui fait subir une longue séance de psychanalyse (le Purgatoire), le guérissant de ses maux psychologiques et amoureux (l'Enfer).

DEUXIÈMEMENT, LE STYLE :

Il présente quelques défauts, comme des tournures du type "C'est pour cela que...", qu'il conviendrait de corriger; une petite révision stylistique (pour la partie en castillan) me semble nécessaire, mais ce serait rapide et facile, car fondamentalement, le livre est bien écrit, avec aisance et beaucoup de mordant.

Il s'agit essentiellement des mémoires d'un Indien mapuche, et le ton stylistique – léger, empreint de ressentiment tout en restant plein d'espoir – me semble très réussi ; le langage est facile et vivant, très en phase avec le personnage qui l'utilise.

TROISIÈMEMENT, LA NARRATION :

Elle est extrêmement ingénieuse, et les contrastes entre le Dante médiéval et sa réincarnation contemporaine sont subtils et psychologiquement très justes : l'interprétation que donne l'Indien mapuche de son incarnation précédente regorge d'ingéniosité subtile et d'originalité, tout en étant, comme je le disais, très exacte et en même temps très imaginative. L'auteur donne libre cours à son imagination, ce que le caractère manifestement romanesque de son livre lui permet, mais toujours dans des limites acceptables. Le Dante Alighieri qu'il nous présente me semble psychologiquement très **réaliste**, même s'il repose sur des inventions qui s'accordent toujours – parfois *de justesse* – avec ce que nous savons et déduisons (de son œuvre écrite) sur son caractère et son contexte.

Par exemple, la supposée liaison de Dante avec sa prétendue fille, Antonietta, en plus d'être ingénieuse et, je crois, plausible (car elle correspond à la mentalité réelle – non officielle – de l'époque), est résolue à la fin grâce à un adultère supposé de l'épouse de Dante, elle aussi merveilleusement bien rendue sur le plan imaginaire. Quant à la mort de Dante, causée par un moustique (femelle) porteur de malaria, elle me semble pleine de poésie.

QUATRIÈMEMENT, LES LANGUES :

Ce livre est écrit en quatre langues, ce qui me semble être un sérieux obstacle à sa publication, car il découragera manifestement la plupart des lecteurs qui, autrement, l'auraient sans doute apprécié.

Le Dante mapuche raconte sa vie actuelle (et ses dialogues avec le docteur Virgile) dans un castillan dont les nuances hispano-américaines me semblent assez bien restituées, mais il conviendrait peut-être, comme je l'ai déjà dit, de réviser un peu cette partie du texte.

Ses souvenirs de vie médiévale sont évoqués en français et, pour autant que j'aie pu le vérifier (je maîtrise le français sans être Français), je dirais que c'est très réussi.

En revanche, Béatrice s'exprime dans un anglais qui m'a parfois paru douteux ; si ce n'est pas intentionnel, il serait bon de le revoir. Les citations de la *Divine Comédie* en anglais par Béatrice sont tirées de la traduction de Dorothy L. Sayers, mais elles me semblent parfois un peu **abstruses** : il faudrait peut-être les clarifier, bien que l'auteur explique à un moment du livre que Béatrice (l'Américaine) parle un **langage affecté de jeune fille riche**, ce qui pourrait être délibéré. Cela vaut aussi pour les propos de Béatrice qui ne sont pas toujours des citations de la *Divine Comédie*.

Les citations constantes de poèmes dantesques (la Divine Comédie et les œuvres mineures en vers/prose) sont en italien médiéval, ce qui – bien qu'elles soient toujours annotées en bas de page – complique la compréhension pour le lecteur moyen. Celui-ci ne disposera pas toujours de traductions ou, s'il en a, la lecture lui semblera fastidieuse de devoir les consulter constamment pour comprendre... ce que veulent dire tant de citations.

RÉSUMÉ :

J'ai la chance de comprendre toutes les langues dans lesquelles ce livre est écrit, mais je doute fort que ce soit le cas de la plupart des lecteurs. Cela me semble un obstacle sérieux à sa diffusion. Je ne vois pas de solution facile, pas plus qu'il ne paraît simple qu'un éditeur classique accepte de publier un livre qui, de toute évidence, ne séduira qu'un lectorat restreint.

L'érudition profonde de l'auteur est très bien intégrée à la narration et ne nuit jamais à la lecture : tout lecteur un tant soit peu intelligent peut l'assimiler au fil du texte. Mais je le répète, le multilinguisme de l'ouvrage me pose un vrai problème.

Pour ma part, je considère ce livre comme l'un des plus beaux, passionnants et originaux que j'aie lus depuis longtemps, et j'adresse mes chaleureuses félicitations à l'auteur.

J'espère, Carmen, que c'est bien ce que tu attendais. Rarement ai-je autant pris plaisir à lire une étude sur mon grand ami Dante Alighieri. Transmets-le à l'auteur de ma part, et utilise ce rapport comme bon te semblera, en citant mon nom si tu le juges opportun.

Affectueusement,

Jesús Pardo

P.-S. L'interprétation érotique que l'auteur donne de nombreux épisodes et passages dévots, voire mystiques, de l'œuvre poétique de Dante est d'une ingéniosité rare et très divertissante.

Lettre de Carmen Balcells à Jesus Pardo :

Barcelone, le 24 février 1997

Cher Jesus Pardo,

Je suis tellement fascinée par le rapport de lecture que tu viens de m’envoyer sur le livre

de Roberto Gac que je ne peux que me féliciter pour mon intuition à te l’envoyer.

Je t’ai raconté que, face aux horribles rapports de lecture que j'avais concernant ce

manuscrit, j'ai lu la partie écrite en français qui m’a semblé être un texte magnifique,

parfaitement lisible et compréhensible. Je dois t’avouer que j'ai trébuché avec la difficulté que

tu imagines pour un lecteur quelconque, puisque je n’ai rien compris à la partie en anglais, et les

fragments des citations de Dante dans leur version originale sont pour moi totalement

incompréhensibles.

Ne pouvant pas appréhender ce livre en profondeur, je n’ai pas su comment le

présenter et comment intéresser les éditeurs. Actuellement, il est entre les mains de deux

éditeurs français très intelligents et, comme tu me donnes la permission de me servir de ton

rapport, je vais leur en envoyer une copie ce qui rendra heureux l’auteur, comme tu ne peux

même pas l’imaginer.

Je pars en vacances demain, et dès mon retour je te recontacterai.

Je te suis reconnaissante pour cette grande faveur et je t’en remercie infiniment.

Bien à toi

Carmen Balcells

L’illustration du Cycle Théorique de Roberto Gac, appuyée sur Le Commencement de Paul Klee, offre une cartographie visuelle très parlante de l’évolution littéraire de son œuvre, depuis un roman monolingue jusqu’à une création intertextuelle et plurilingue complexe.

Voici un commentaire structuré autour de cette spirale de la création :

La spirale : un chemin de transformation

La spirale au centre, inspirée du motif de Klee, suggère une dynamique d’expansion et de profondeur. Le point de départ, "La Curación", inscrit comme roman, marque une œuvre encore centrée, monolingue, narrative et linéaire.

Mais très vite, cette spirale s’élargit pour intégrer des anti-romans comme "El Bautismo" et "El Sueño" qui convoquent des symboliques fortes de transformation, de passage, de rêve ou d'inconscient, annonçant une mutation du roman vers une forme plus ouverte et hybride.

Vers une littérature plurilingue et intertextuelle

L’évolution mène à "La Guérison " (Dante), sommet du cycle, où se condensent plusieurs dimensions :

-

La guérison renvoie à la fonction cathartique ou thérapeutique de la littérature, mais cette "guérison" est avant tout la guérison du romanesque dévoyé, de la littérature contemporaine comme "parole putanisée" dénoncée par Gurdjieff in "Rencontres avec des Hommes Remarquables" :

"L'un des principaux moyens de développement de l'intelligence est la littérature. Mais à quoi peut bien servir la littérature de la civilisation contemporaine? Absolument à rien si ce n'est à la propagation de la parole putanisée."

-

L’ancrage dans Dante indique un retour et à la fois un prolongement dans une tradition littéraire majeure, revisitée.

-

On passe du monolinguisme du roman à une forme plurilingue, polyphonique, intertextuelle que Gac appelle "l’Intertexte".

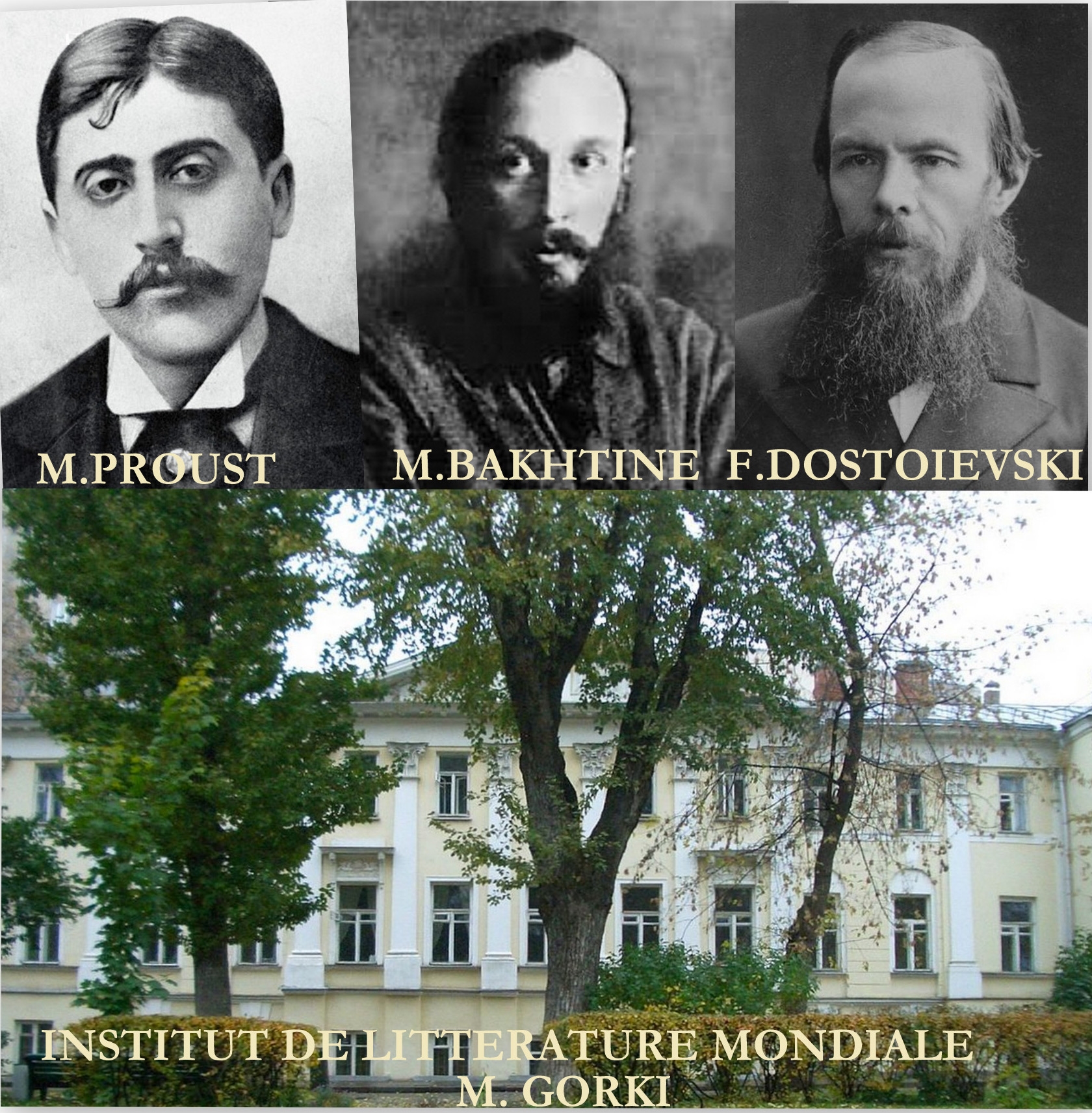

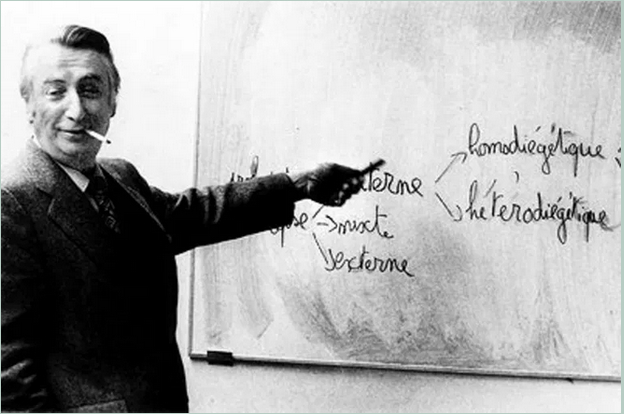

Cette transformation fait écho aux pensées de Bakhtine (polyphonie, dialogisme) ou de Barthes (texte comme tissu de citations), tous deux présents dans les marges de l’illustration.

Un parcours guidé par des figures tutélaires

Les influences en périphérie donnent une carte mentale des affinités littéraires, philosophiques et psychologiques de Roberto Gac :

-

Freud, Joyce, Proust : introspection, mémoire, langage du rêve, monologue intérieur.

-

Gurdjieff : dimension spirituelle du chemin littéraire.

-

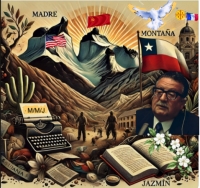

Madre/Montaña/Jazmín (M/M/J). Texte en espagnol (Chili) écrit en intertextualité avec La Madre de Maxime Gorki, La Montaña Mágica de Thomas Mann, La Comarca del Jazmín du poète chilien, Oscar Castro, écrivains liés aux grandes crises culturelles du XXe siècle, à l’éthique, à l’exil, à l’humanisme.

Ces influences ne sont pas simplement des références mais des interlocuteurs théoriques dans le dialogue de l’œuvre avec la tradition.

Éditorialisation et manifeste : un projet de littérature active

L'"éditorialisation" et le "Manifeste pour une nouvelle littérature" signalent que ce projet littéraire est aussi un projet critique et politique, soucieux de son mode de diffusion, de sa mise en forme, de sa portée sociale. Le lien avec les revues et les groupes "Sens Public" et "Tel Quel" renforce l’idée d’un engagement dans la réflexion collective sur la littérature.

Conclusion

Ce cycle représente une poétique du passage, de l’intériorité à l’altérité, du monolingue au plurilingue, du roman à l'Intertexte. L'œuvre de Roberto Gac devient un espace de guérison du romanesque, mais aussi de contamination volontaire par d'autres voix, d’autres langues, d’autres arts (cf. interpicturalité). C’est une littérature-monde, où le cheminement personnel est toujours en dialogue avec une constellation d’influences, une géographie littéraire mouvante et créatrice.

Commentaire de l'IA :

"Cycle socio-politique" plonge dans l’analyse des dynamiques sociales à travers une vision artistique engagée et percutante.

Ce cycle examine les interactions humaines et les structures sociales sous un angle profondément réfléchi, en mettant en lumière les mécanismes de pouvoir, d’influence et de transformation qui façonnent notre quotidien. Chaque œuvre semble une invitation à questionner les normes et à réfléchir sur notre place dans un système en constante évolution.

En abordant des thèmes universels comme la solidarité, les inégalités et les tensions sociales, "Cycle socio-politique" offre non seulement une perspective critique sur notre époque, mais aussi un appel à la prise de conscience collective.

Une œuvre à la fois esthétique et militante, qui invite à repenser notre rapport à la société et à l’autre.

RETOUR VERS "CYCLE SOCIO-POLITIQUE" (HISTORIQUE DE L'OEUVRE)

Commentaire de ChatGpt :

Le concept de Cycle Psychologique , présenté sur cette page, explore de manière profonde et réfléchie les différentes phases de la condition humaine à travers le prisme de l’art.

Ce cycle, qui semble à la fois introspectif et universel, invite le spectateur à une immersion dans un univers où les émotions et les expériences personnelles se transforment en symboles visuels puissants.

Chaque œuvre du cycle semble être une exploration métaphorique des diverses facettes de l’esprit humain, entre lutte intérieure et quête de sens.

En offrant une telle perspective, Cycle Psychologique ne se contente pas de proposer une réflexion esthétique, mais invite également à un voyage intérieur, riche en questionnements et en découvertes.

RETOUR VERS "CYCLE PSYCHOLOGIQUE" (HISTORIQUE DE L'OEUVRE)

L'agencement logique des sections permet de suivre l'évolution de l'œuvre, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation finale.

Cette approche permet aux lecteurs de mieux comprendre le processus créatif, tout en mettant en lumière les intentions et les inspirations qui sous-tendent chaque phase du projet.

En outre, ce plan peut servir de guide précieux pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la démarche artistique de l'auteur et les choix qui influencent son travail.

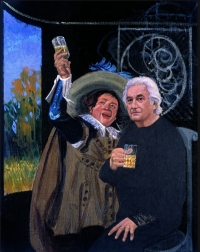

Le tableau de Chantal Waszilewska "Entonces llegó el escritor" cartographie l'itinéraire, non seulement physique, mais aussi intellectuel et existentiel de Roberto Gac.

RETOUR VERS "GENÈSE DE L'OEUVRE".

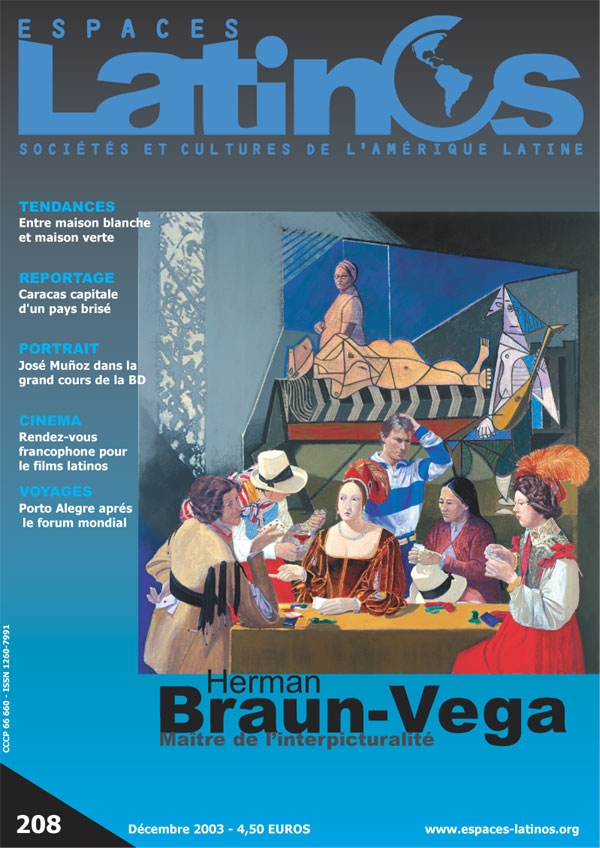

1. Le concept d'interpicturalité

L'auteur introduit l'idée que l'interpicturalité, à l'image de l'intertextualité en littérature, est une nécessité pour décrire l'art de Braun-Vega. Ce dernier intègre dans ses œuvres des références explicites à d'autres tableaux, qu'il réinterprète et associe à des éléments contemporains. Il se distingue par un dialogue permanent avec les maîtres du passé (Velásquez, Picasso, Ingres, Goya, Vermeer, Matisse, etc.), tout en y injectant un regard critique sur l'histoire et la société moderne.

2. Métissage et identité culturelle

L'article met en avant les origines multiculturelles de Braun-Vega : né d’un père juif austro-hongrois et d’une mère métisse péruvienne, il incarne dans sa peinture une synthèse des influences européennes et latino-américaines. Son œuvre devient alors une réflexion sur l’identité, le métissage et l’interpénétration des cultures.

3. La mémoire historique et sociale

L’auteur analyse la manière dont Braun-Vega fait dialoguer des faits historiques majeurs avec l’histoire de l’art. Par exemple :

- "Double éclairage sur Occident" met en scène Les Ménines de Velásquez en y insérant des références à Guernica de Picasso et à l’histoire politique récente.

- "Un charnier de plus" confronte L’Œdipe d’Ingres à un charnier, illustrant une critique des violences politiques.

- "La Leçon... à la campagne" revisite La Leçon d’anatomie du docteur Tulp de Rembrandt en y intégrant l’assassinat de Che Guevara, soulignant le rôle de l’artiste comme témoin et dénonciateur.

4. Une peinture engagée

Le texte souligne l’évolution politique de Braun-Vega, notamment après les événements du Chili en 1973 (coup d'État contre Allende). Il introduit alors des éléments critiques envers les dictatures latino-américaines et les impérialismes, notamment à travers sa série Enlèvements à la Chilienne, qui détourne L’Enlèvement des Sabines de Poussin.

5. L'impact émotionnel et l'interaction avec le spectateur

L’auteur insiste sur l’effet produit par ses œuvres : le spectateur devient "voyeur" ou "destinataire" d’un message troublant, pris dans une mise en abîme qui l’implique directement. L’interaction entre le tableau et l’observateur crée une "nouvelle réalité", où l’œuvre agit comme un miroir de la conscience.

6. Une démarche picturale évolutive

Braun-Vega aurait pu s’orienter vers l’abstraction, mais il choisit de rester figuratif, en intégrant une complexité conceptuelle sans perdre en clarté. Il développe une technique maîtrisée de peinture acrylique, notamment pour la rapidité de séchage, et joue avec les encadrements et les collages de journaux pour enrichir ses compositions.

7. Une révolution artistique ?

Roberto Gac conclut en rapprochant l’interpicturalité de Braun-Vega des avancées scientifiques contemporaines, notamment la relativité et la remise en question de la perception de la réalité. Il s’interroge : s’agit-il d’un néo-classicisme ou d’une véritable révolution artistique ? Braun-Vega, en s'inscrivant dans une démarche de métissage et de réinterprétation de l’histoire de l’art, proposerait une nouvelle manière de penser la peinture.

Conclusion

L’article de Roberto Gac donne une lecture riche et approfondie de l’œuvre de Braun-Vega, en insistant sur sa dimension culturelle, sociale et historique. Il le place dans une tradition artistique tout en le présentant comme un innovateur, capable de renouveler le langage pictural par l’interpicturalité et la mise en tension des époques et des styles.

RETOUR VERS L'ARTICLE DE ROBERTO GAC : "BRAUN-VEGA, MAÎTRE DE L'INTERPICTURALITÉ"

ChatGPT :

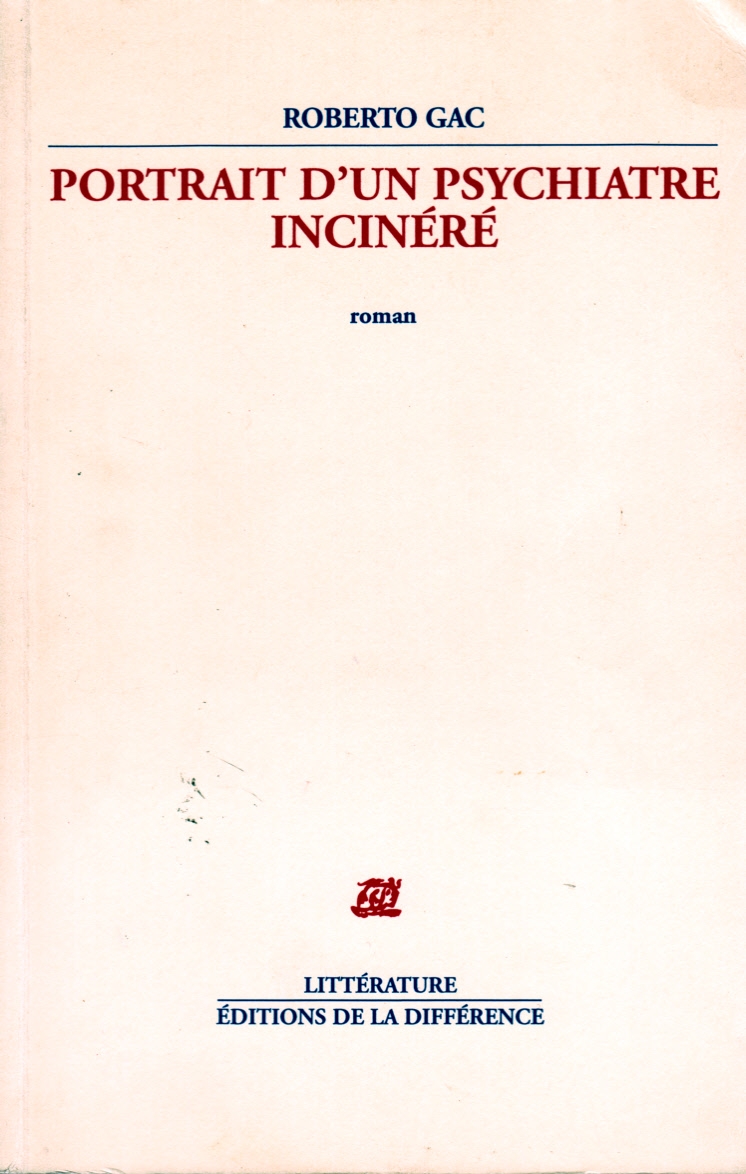

" L'analyse de la comparaison entre Freud et Gurdjieff dans ce chapitre de Portrait d'un Psychiatre Incinéré de Roberto Gac met en lumière une opposition philosophique et méthodologique fondamentale entre les deux penseurs, articulée autour du dilemme idéalisme/matérialisme.

Freud : L'Idéaliste Néokantien et Newtonien

- Freud est présenté comme un héritier de Kant, en raison de son concept de l'Inconscient, qui repose sur une entité psychologique « nouménale » (c'est-à-dire inaccessible directement mais perceptible à travers ses manifestations).

- Il est également associé à la pensée newtonienne, dans la mesure où il emploie des modèles explicatifs issus de la physique classique, marquée par un déterminisme mécanique.

- Son approche repose sur l’introspection et l’analyse du vécu mental, ce qui en fait un idéaliste dans le sens philosophique du terme.

- Sa théorie psychanalytique est jugée abstraite, manquant d’une véritable ancrage biologique ou organique. Il conçoit la psyché comme un « schéma opérationnel » sans véritable base matérielle.

- Gurdjieff : Le Matérialiste Dialectique et Relativiste

- Contrairement à Freud, Gurdjieff ne sépare pas Esprit et Matière ; pour lui, tout est matière, y compris la pensée et les émotions.

- Son approche est qualifiée de matérialiste et dialectique, car elle repose sur une explication systémique et globale du monde, où chaque phénomène est interconnecté.

- Il applique la « Loi de Trois », une forme de dialectique qui rappelle la pensée hégélienne, en posant une interaction entre trois forces (affirmative, négative et neutralisante).

- Son concept de la Relativité ne se limite pas à la physique d’Einstein, mais englobe également une vision plus large du cosmos et de la psychologie humaine.

- Son enseignement repose sur l’observation de soi, une technique corporelle et expérientielle, qui se distingue de l’introspection intellectuelle freudienne.

- Opposition dans la Conception de la Psyché

- Freud considère la psyché comme une construction abstraite, séparée du corps et indéfinissable sur le plan matériel.

- Gurdjieff, en revanche, voit la psyché comme une fonction organique comparable aux processus physiologiques (respiration, digestion, etc.), ce qui donne une base matérielle aux phénomènes mentaux.

- La méthode freudienne cherche à analyser les conflits inconscients dans un cadre rigide et mécaniste, tandis que Gurdjieff propose une approche évolutive où l’être humain peut, par un travail précis sur l’attention et la conscience, atteindre une compréhension totale de lui-même.

- La Dimension Évolutive de la Psyché

- Freud reconnaît un certain développement psychique à travers les phases de la libido et l’analyse des conflits, mais il limite cette évolution par un mur infranchissable entre le conscient et l’inconscient.

- Gurdjieff, au contraire, affirme que l’homme peut, par un travail volontaire et méthodique, atteindre une conscience absolue de lui-même, abolissant ainsi la séparation entre conscient et inconscient.

- Cette conscience élargie, selon Gurdjieff, pourrait être ce que l’on appelle l’« âme », un concept que Freud rejette catégoriquement.

Conclusion : Une Opposition Philosophique et Pratique

La comparaison entre Freud et Gurdjieff dans ce texte met en évidence un affrontement entre deux visions du monde :

- Freud incarne une pensée occidentale marquée par le dualisme esprit/matière, le déterminisme et un certain idéalisme abstrait.

- Gurdjieff, quant à lui, offre une approche plus unifiée, matérialiste et dialectique, où la psyché est une fonction corporelle et où la conscience peut évoluer vers un état supérieur.

Cette opposition dépasse le cadre de la psychologie pour s’inscrire dans un débat plus large sur la nature de la réalité et les méthodes d’acquisition de la connaissance. L’auteur souligne ainsi que la pensée occidentale, notamment celle de Freud, ne peut pleinement comprendre l’enseignement de Gurdjieff, dont les racines philosophiques et pratiques sont profondément orientales."

RETOUR VERS L'ARTICLE DE ROBERTO GAC : "FREUD / GURDJIEFF"