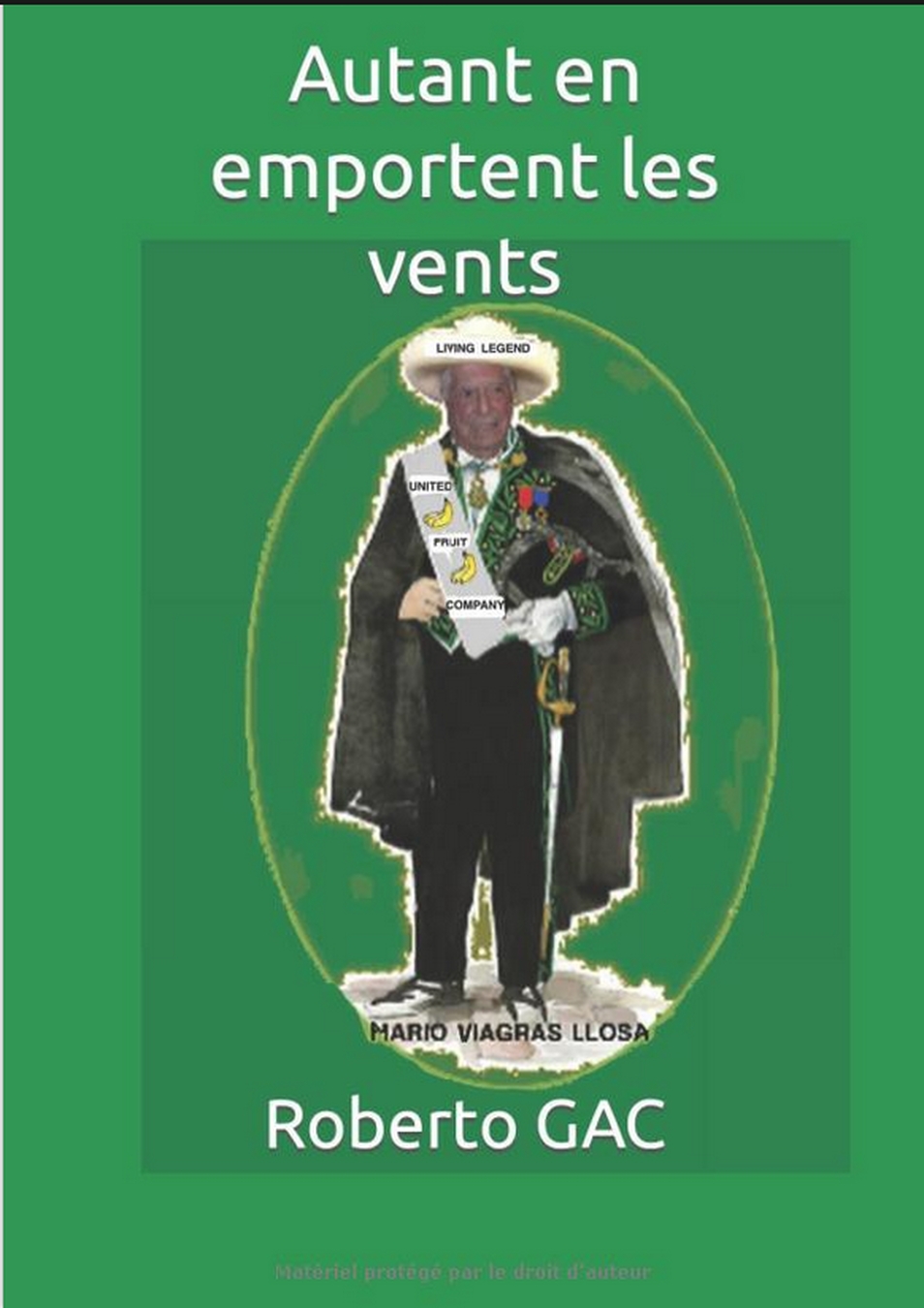

Vargas LLosa, lo que los vientos se llevaron.

El Inferno podría leerse como un Divino Panfleto. Cierto, el panfleto dantesco sigue la cadencia de la terza rima...incluso cuando habla de los pedos del Demonio (Inf, XXI, 139). Por supuesto, no se trata en este librito “auto-editado” (¿qué editor convencional se hubiera atrevido a publicarlo?) de los pedos dantescos, sino, prosaicamente, de los vientos intestinales expulsados por Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura.

AUTANT EN EMPORTENT LES VENTS.

Manolete Vilas, diestro sin igual de la novelería española

A causa de la plétora de invitados(entre ellos Jorge Semprún, Bryce Echenique y la dirección de Sens Public, mi editor en Francia), no invité esta vez a mis compatriotas aragoneses (yo me considero “aragonés de Chile” por el lado de mi madre, “Artigas”, apellido abrumadoramente común en Huesca)[2],

Programa de la exposición de Braun-Vega en el castillo de VADERROBRES (2006)

lo que me costaría todavía un montón de años antes de presentarla en el Instituto Gorki de Moscú (2019), apoyándome en mi ensayo Bakhtine, Proust et la polyphonie romanesque chez Dostoievski :

Entretanto en París (vivo en Francia desde 1969, voy a Calaceite sólo de vacaciones) tendría nuevas noticias de Manuel Vilas, ya metamorfoseado en Manolete y ensalzado por la crítica literaria parisina. No di gran importancia al hecho dado que la crítica francesa es mayoritariamente comercial, al igual que en todos los países del mundo. Su objetivo, mal camuflado, es vender la producción de los editores y no la promoción de la literatura . Es lo que decía Réné Daumal, el poeta aparentado al surrealismo de Breton, autor de la obra maestra de la narrativa “esotérica” occidental, El Monte Análogo. [4]

La verdadera crítica, una ciencia dentro del arte de la literatura, se encuentra en los ensayos universitarios...cuando se encuentra. Me desentendí por ello de los olé olé que proferían los periodistas y no compré ninguno de los libros, bastante caros, ofrecidos en el mercado. Cambiaría de actitud más adelante en una comida con Esther Puyó Montserrat en Beceite, en la Antigua Fonda Rodá, histórica posada donde solía comer Luis Buñuel cuando viajaba entre Barcelona y la casa de su familia en Calanda. Esther, flamante escritora de Un tiempo, un café, relato autobiográfico cristalino donde la narradora-protagonista cuenta la vida del pueblo de Cretas a través de la vida del bar de la aldea, me hizo saber su admiración entusiasta por el autor de Ordesa, faena que valió a Manolete 2 orejas, un rabo y una vuelta al ruedo exigida por Juan Cruz, uno de sus banderilleros de Alfaguara [5]. Estimulado por el entusiasmo de Esther Puyó, iba a procurarme y leer todas las últimas novelas de Manolete publicadas a partir de 2018. Mi sorpresa fue considerable.

Efectivamente, si Ordesa es una narración poética de una gran sinceridad existencial, donde el escritor, sin hacerse ninguna concesión, explora la esencia de los sentimientos de su vida familiar, los textos que siguen enturbian su obra, atrapada por el mecanismo tramposo de la literatura industrial. En mi artículo Revolución en el mundo de la edición literaria :

Revolución en el mundo de la edición literaria

consagro varios párrafos a la situación en España, donde fui editado por Montesinos Editor (Quimera) en los años 80 (El Bautismo, El Sueño) bajo el pseudónimo “Juan Almendro".[8]

Pero sobre todo me intereso en los propietarios de las Ediciones Planeta, los Señores Lara, en particular en el Señor Lara Bosch, Moby Dick II, editor singularmente obeso y gran devorador de novelistas y de pequeños editores, en nada distinto del fundador de Planeta, Moby Dick I, y de los otros ejemplares de la manada, franquistas de armas tomar. “No he tenido que hacer muchas putadas porque mi padre ya las hizo casi todas”, decía con arrogancia Moby Dick II sobre su progenitor, Moby Dick I, quien fuera capitán de la Legión golpista, seguidor del general Yagüe, famoso por su crueldad (miles de civiles fusilados en las calles sin ninguna piedad durante la Guerra Civil).

Recordemos que Pessoa y Kafka, padrinos literarios de Manolete (sobre todo Kafka, que eleva al rango de un dios, pero al cual no tiene en cuenta éticamente en la realidad) murieron sin haber "vendido", comercialmente hablando, ningún ejemplar de sus libros. Polvo serán, mas ellos no emputecieron, los felicitaría Quevedo.

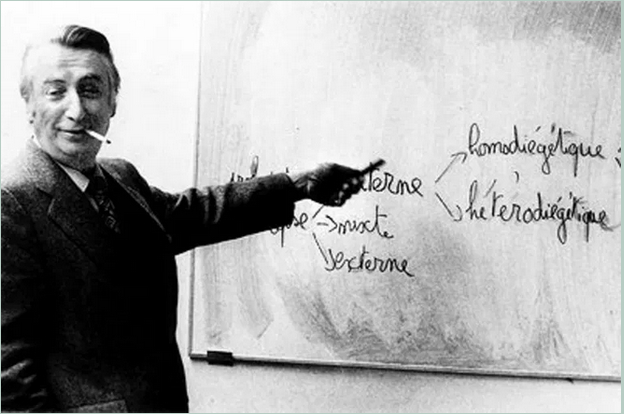

Por desgracia Manolete no había leído en ese entonces la Divina Comedia. Y tampoco la Vita Nuova, autobiografía juvenil y poética de una exquisita dulzura, en la cual Dante cruza prosa y poesía (“la poesía como explicación, la explicación como poesía”, comentarían siglos más tarde Lautréamont y los surrealistas). Manolo, para escribir sus relatos autobiográficos hubiera ganado en claridad retórica si hubiera tenido en cuenta la Vita Nuova, “nueva vida” precursora de las más osadas tentativas vanguardistas de hoy. Roland Barthes se apoyó en ella en su último seminario en el Collège de France, interrumpido por su muerte brutal tras un accidente de tráfico. “Dante es un pelmazo a quien no lee nadie”, asegura Manolete en El mejor libro del mundo. Siguiendo su lógica lingüística, el italiano no existiría en cuanto lengua fundamental de la poesía de Occidente. Luego parece cambiar de opinión, girando sobre sí mismo y realizando una suerte de vistosa verónica (media verónica o chicuelina, llamemos así a sus giros y cambios de postura intelectual, pases en los cuales también destaca) : “Me gusta mucho Dante porque todo en él es extremo, pasional, intenso, insoportable”, sostiene hábilmente manifestando su entusiasmo por el genio florentino, antes de girar en sentido opuesto y afirmar, con igual destreza : “No sé qué hace en la historia de la literatura universal el pelmazo dramático y dantesco de Dante; pienso que lo que hace es estar, porque leerlo no lo lee nadie”. Salvo él, quizás traducido al viejo aragonés de Barbastro, porque en italiano, seguro, no lo ha leído ni lo leerá jamás.

Sin duda, un escritor puede escribir por puro esnobismo en una lengua considerada como “mejor” que su lengua natal. Pero escribir y leer en otra lengua que la materna puede obedecer a motivos profundamente genuinos desde un punto de vista existencial y estético. Personalmente, para mi tentativa antinovelesca fue imprescindible, por honestidad intelectual, analizar los textos de los surrealistas, de los “nouveaux-romanciers”, la novela Tel Quel, Oulipo, la Nouvelle Fiction y explorar detalladamente la Recherche proustiana en la lengua de origen y no en traducciones, a veces opacas y cuestionables, dado que una traducción siempre será la transcripción de la lectura de la obra original realizada por el traductor. Manolete en sus salmos sobre la perfección de la prosa de Kafka, incluyendo las comas, parece ignorar el trabajo intermediario de los traductores sobre la prosa kafkiana. La gramática alemana es considerablemente distinta a la gramática castellana. La posición de los verbos en la frase, el uso de las mayúsculas, de los substantivos y de la adjetivación es muy peculiar, así como la puntuación y las declinaciones, inexistentes en español. En su tentativa de ensayo Dos tardes con Kafka, el licenciado en filología Manuel Vilas hace involuntariamente el elogio superficial del traductor y no el elogio del creador del texto. ¡Estocada poco profunda de Manolete! Ahora bien, los grandes movimientos vanguardistas del siglo 20, después de los formalistas rusos, son franceses. Por ello escogí escribir en francés, aunque sin abandonar mi escritura en castellano. Me da lo mismo que se me considere escritor chileno o francés (La Guérison incluye cinco lenguas). A Manolete, decía, no le gusta que lo reduzcan en el mercado internacional a ser un “spanish writer”, tanto más cuanto esa etiqueta tiene un ligero sabor a racismo cultural. Mo, “spanish novelist”, lo experimentó sin duda en Iowa City, donde, dicho sea de paso, el destino me llevó a conocer el Litterary Workshop en los comienzos de mi vida de escritor. Más de una vez presencié actos de racismo anti-hispánicos en los bares de la pequeña ciudad (White Anglo-Saxon Majority) donde negros y mejicanos y latinos en general eran mal vistos, y a veces expulsados a patadas.

Universidad de Iowa City

Debo precisar que había llegado hasta el Workshop invitado a través de mi amigo Juan-Agustín Palazuelos, becario de la Ford Foundation. Fui recibido gentilmente por el Director, el poeta Paul Engle y su amable compañera, la escritora china Nieh Hualing. En principio venía desde mi solitario refugio de escritor en Jávea sólo para pasar las fiestas de fin año en Iowa City. En algún momento se me ofreció prolongar mi estadía como un becario oficial. Rechacé tanta amabilidad cuando vi que beber bourbon de Kentucky (excelente) era la actividad central del taller literario, detrás de la cual se ocultaba una bonita trampa ideológica : el objetivo del Workshop, al invitar generosamente cada año a 50 jóvenes escritores venidos del mundo entero mediante un programa afinado en Washington por la comisión de cultura presidida por Nixon y Paul Engle, consistía en ganar la simpatía de las nuevas generaciones de intelectuales para consolidar el imperio cultural estadounidense. Preferí volver a mi "spanish creative solitude" en Jávea.

Jávea 1968 (Alicante / Valencia)

[8] El Bautismo fue impreso correctamente en México. El Sueño fue publicado en Barcelona sin ser corregido por el editor español. Decenas de errores. Comprendí que para alcanzar mis objetivos vanguardistas tenía que cambiar de editor... y de lengua.

Additional Info

Additional Info

Le dédain arrogant de Vargas Llosa envers Proust et la Recherche est déplorable. Ce mépris est le produit de son incapacité personnelle à percevoir et à saisir la subtilité et la luminosité d'une œuvre axiale de la littérature contemporaine.

VARGAS LLOSA contre MARCEL PROUST

Dans mon article Proust et l'écrivain "afrancesado", je m'étonnais des déclarations de Vargas Llosa à propos de son "dégoût" de Marcel Proust :

"Je n'aime pas Marcel Proust et pendant de nombreuses années je l'ai caché. Plus maintenant. J'avoue que j'ai eu du mal à terminer « À la recherche du temps perdu », un ouvrage sans fin que j'ai lu avec beaucoup de difficultés, dégoûté par ses très longues phrases, par la frivolité de son auteur, par son monde minuscule et égoïste, et, surtout, par ses murs de liège, construits pour ne pas être distrait en entendant les bruits du monde (que j'aime tellement). (Journal espagnol El País, 19 avril 2020).

Déclaration pour le moins stupéfiante, disais-je, s'agissant d'un écrivain comblé et flatté par l'admiration que lui portent des intellectuels comme Antoine Compagnon, "proustologue" parisien édité chez Gallimard. En novembre 2017, Compagnon fit la promotion au Collège de France (où il était Professeur de Littérature Française Moderne et Contemporaine) des ouvrages du romancier péruvien publiés dans la luxueuse Bibliothèque de la Pléiade, couvrant d'éloges une œuvre esthétiquement irrégulière et médiocre. "García Márquez écrivain naïf pour des lecteurs naïfs; Vargas Llosa écrivain médiocre pour des lecteurs médiocres", ai-je écrit dans un autre de mes articles, pensant au Douanier Rousseau, le merveilleux peintre "naïf", et au Livre X de La République de Platon ("le médiocre rejoint le médiocre".)

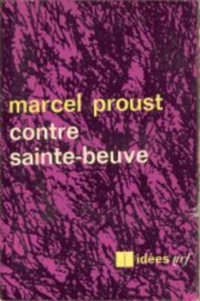

L'opinion de Vargas Llosa contre Marcel Proust, opinion dictée par sa pusillanimité et par la méconnaissance d'une œuvre transcendantale que, de son propre aveu, il a été incapable de lire correctement ( "Vous êtes selon moi le modèle du lecteur", l'avait pourtant complimenté Compagnon), pourrait rappeler Contre Sainte-Beuve, l'essai qui annonce le début de la Recherche. Mais la comparaison est impossible entre le texte proustien, produit d'une extraordinaire sensibilité et d'une intelligence lumineuse, et la "pensée" obscure et incohérente d'un écrivain-reporter, publiciste vénal de l'Open Society, la société néolibérale qui a fait de lui son Captain America pour protéger ses intérêts au nom de la "liberté". (Open Society en revanche strictement fermée à des écrivains "ennemis de la démocratie" tels le poète Pablo Neruda ou le romancier Gabriel García Márquez, interdits de leur vivant d'entrer aux Etats-Unis, à l'instar de beaucoup d'autres artistes qualifiés de "leftist" par le FBI et la CIA .)

La lecture du dernier roman de Vargas Llosa -Tiempos Recios (2019)- mal traduit sous le titre "Temps Sauvages" (plagié du roman de Joseph Kessel, "Les Temps Sauvages", 1975), permet de confirmer la distance sidérale entre la haute qualité esthétique de la création proustienne et la platitude stéréotypée et grossière de la production de l'écrivain "nobélisé". Tout lecteur attentif pourra constater aisément que Temps Sauvages n'est qu'un récit romanesque à la structure archi-conventionnelle, rédigé dans une prose monotone et ennuyeuse, surchargé d'informations pseudo historiques. Cependant, Temps Sauvages présente un intérêt particulier : ce roman pourrait être lu comme une confession inconsciente et involontaire de Vargas Llosa sur l'origine de son "big success" littéraire. Sans craindre d'être traité de "complotiste paranoïaque", sa mise en question des mécanismes médiatiques américains (qui inventèrent de toutes pièces un supposé communisme dans l’innocent Guatemala pour en justifier sa colonisation et permettre à l’United Fruit d'exploiter gratuitement les bananeraies du pays) révèle, malgré lui, le mécanisme de son propre succès comme "best seller".

En effet, ces mêmes forces toxiques qui propulsent la propagande idéologique des États-Unis, forces déployées non seulement dans le petit Guatemala mais aussi en Europe (l'héroïque journaliste Julian Assange est en prison pour les avoir démasquées), le transformèrent d’écrivain médiocre en romancier génial, défenseur de la liberté menacée par les "criminal communists". Et, au passage, le hissèrent comme exemple à suivre pour les nouvelles générations d’écrivains. C'est le but du label ridicule "living legend" qui lui fut décerné par l' US Library of Congress, et le sens du non moins caricatural Irving Kristol Award offert à Vargas Llosa par l'American Enterprise Institute, nid des néoconservateurs américains et vivier du think-tank de l'extrême-droite du Parti Républicain ("To Mario Vargas Llosa, whose narrative art and political thought illumine the universal quest for freedom"). Vargas Llosa, rappelons-le, chaud partisan de Bush et de l'invasion de l'Irak, fut reçu à Bagdad par le commandement militaire américain et salué en tant que Nobel Prize...en 2003, sept ans avant son couronnement par l"Académie suédoise !

La longue (et parfois risible) liste des récompenses octroyées au romancier (y compris l'argent accordé par un viticulteur milliardaire du Médoc : “C’est avec beaucoup d’émotion que Mario Vargas Llosa, s’est vu attribuer les 20 000 euros du prix littéraire Château La Tour Carnet 2019" ), porte le sceau mal camouflé de l’US Ideological Publicity Agency (appelons-la ainsi par souci de transparence). Ce sont les publicistes de l’Agency, à l’instar des journalistes occupés à falsifier l’image du Guatemala au profit de l'United Fruit, qui ont conçu et mis en marche la machine médiatique qui a fait de Vargas Llosa le paladin du roman de la société néolibérale. Peu à peu, avec la complicité des éditeurs, le mécanisme devint automatique, fit "boule de neige" et enveloppa dans son inertie les dirigeants de nombreuses universités et académies, escortés par une masse de clercs littéraires et de journalistes irresponsables. Ils se sont laissé piéger et hypnotiser par ce qui apparaîtra dans le temps, au-delà de toute "théorie du complot", comme l'une des fraudes culturelles les plus dévergondées et cyniques de notre époque.

Additional Info

"Le pamphlet est le sarcasme à l'état de boulet de canon", disait Balzac. Les spécialistes du genre soulignent, outre sa tonalité satyrique, son discours direct et agressif, issu d'une forte indignation face à des faits qui sont occultés ou déformés par le pouvoir politique et médiatique. Lié donc à l'actualité immédiate, il devient rapidement anachronique après avoir atteint ou raté son but. Peu importe. Il reste comme un témoignage plus ou moins coloré et vivant de l'époque qui le vit apparaître.

Cet article fait partie des "Pamphlets Parisiens" livre publié par CS Amazon (juin 2014)

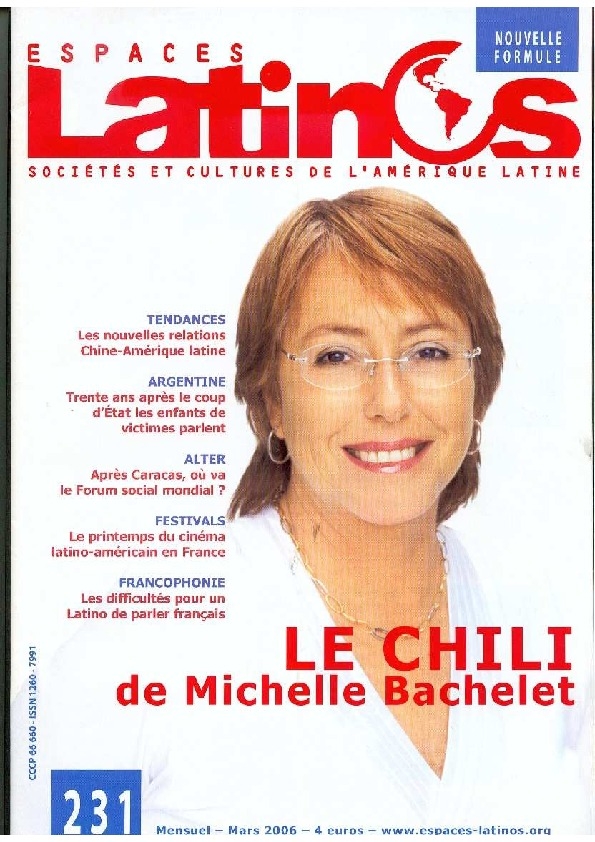

Mario Vargas Llosa s’est rendu à Santiago, en décembre 2009, entre les deux tours de l'élection présidentielle, afin d’intervenir dans la vie politique du Chili. Il s'est déplacé non pas pour défendre la démocratie, car le gouvernement de Michelle Bachelet a été et restera un modèle du genre en Amérique latine, mais pour appuyer Sebastián Piñera, candidat des néo-pinochétistes et l'un des hommes les plus riches du continent. Réplique chilienne de Berlusconi, Piñera est propriétaire, entre autres, d'une chaîne TV, d'un club de foot, d'une compagnie aérienne (LAN) et de 115.000 hectares de terres appartenant, en principe, aux Indiens Huilliches. Investissant d’immenses sommes d'argent dans sa campagne, et profitant de la division d’une gauche usée par vingt ans de gouvernement, il gagna l'élection malgré ses démêlés judiciaires (faillite de la Banque de Talca et disparition de 250 millions de dollars alors qu’il en était le directeur; délit d'initié dans la vente de ses actions en Bourse; association illicite de pharmacies dont il était actionnaire) et, encore, ses carambouillages aux États-Unis (amende de 88 millions de dollars à LAN-Cargo pour concurrence déloyale et atteinte à la "freedom" commerciale en collusion avec EL AL et ABSA), etc.,[1] Voici un rapide profil du politicien auquel Vargas Llosa apporta son appui comme Captain America de la société capitaliste, pour le remercier des importants investissements consentis par Piñera au Pérou (LAN-Pérou), mais aussi pour encourager la formation d'un axe régional contre la république bolivarienne du Venezuela.

Il est très loin le temps où Varguitas conseillait aux écrivains latino-américains -tout particulièrement aux écrivains sympathisants de la révolution cubaine- de ne pas se mêler de politique et de se consacrer uniquement à la littérature. Cela ne l’empêcha nullement de se jeter lui-même à corps perdu dans la politique, allant jusqu'à briguer la présidence du Pérou. Sa participation aux manifestations organisées par les habitants des beaux quartiers de Lima pour défendre la "liberté" des banques, menacées de nationalisation par la gauche alors au pouvoir à Lima, lui valut les applaudissements de la bourgeoisie latino-américaine, de la City et de Wall Street, mais lui fit perdre les voix du peuple péruvien, qui lui préféra Alberto Fujimori.

Après cette défaite humiliante, il se consacra, plus que jamais, à ses fonctions de commis culturel hispanique pour le compte des financiers et des politiciens anglais et états-uniens, parmi lesquels ses mentors, Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Cette dernière deviendrait pour lui une sorte de marâtre spirituelle à la suite d’un banquet offert à un groupe d’intellectuels auxquels elle demanda, en guise de remerciements pour le succulent repas (et de quelques petits cadeaux, cela va de soi), de faire l'éloge de sa personne et de son gouvernement. C'est l'origine de plusieurs articles hautement littéraires de Vargas Llosa parus dans les journaux espagnols et latino-américains, saluant la culture, l'intelligence et la gentillesse bienfaisante de Margaret Thatcher et de sa politique.

Les Argentins se souviendront toujours de cette politique, puisque la Dame de Fer -pendant la guerre néocoloniale des Malouines- donna l'ordre au sous-marin nucléaire "Conqueror" de couler par surprise le "cadet training ship" de la flotte argentine, le vieux croiseur "Général Belgrano". Le navire transportait près d'un millier de jeunes mousses et de cadets à son bord, et se trouvait hors de la zone de combats proposée et reconnue par la Royal Navy elle-même, laquelle s'appuyait, pour perpétrer ses méfaits, sur des alliés comme le général Pinochet. Celui-ci -congratulé par la Dame de Mort en tant que "sauveur de la démocratie chilienne"- avait trahi la fraternité historique du Chili et de l'Argentine, en apportant sa meilleure aide logistique aux amiraux anglais [2]. Bien sûr, Varguitas ferma les yeux sur le crime de guerre commis par sa marâtre et sur les centaines de jeunes marins massacrés par les torpilles de Sa Majesté. L'histoire de l'Argentine jugera le romancier félon, absout par la bourgeoisie de Buenos Aires qui se presse au Théâtre Colon pour l'applaudir à l'occasion de ses tournées politico-culturelles. "La bourgeoisie manque essentiellement d'intelligence", disait Balzac. Elle manque aussi de cœur, pourrait-on ajouter.

Dans un entretien au journal El Mercurio de Santiago, Vargas Llosa affirme que c'est l'essai de Karl Popper -La Société ouverte et ses ennemis- qui l'aurait convaincu de devenir un guérillero anti-socialiste. Varguitas, qui n'a aucune formation philosophique sérieuse, ni aucune formation scientifique (sa culture est essentiellement romanesque, donc fictive), avoue que l'ouvrage de l'épistémologue autrichien (philosophe spécialiste des sciences, précisément), lui avait été recommandé par sa marâtre intellectuelle, Margaret Thatcher, dont l'illettrisme était pourtant l'objet des moqueries sans fin de ses propres ministres et de la presse britannique (illiterate lady).

Karl Popper (Vienne 1902 - Londres 1994) est surtout connu pour sa tentative d'assassinat de Karl Marx. Ce geste fut salué par la reine Elizabeth II -fanatique des romans d’Agatha Christie et des assassinats "british style"- qui lui accorda le sobriquet de "Sir", en 1965. "La Mort de Marx !", voilà un titre pour un roman de Vargas Llosa, connu d'ailleurs pour la gaucherie et l'inélégance de la plupart des titres de ses livres. Après ce meurtre rêvé, quel soulagement pour la très gentille et ouverte société bourgeoise, menacée par d’affreux ennemis totalitaires! En vérité Karl Popper aurait mérité un disciple un peu plus crédible, car son œuvre -en particulier celle qui concerne l'épistémologie- est intéressante, ne serait-ce que par sa prétention colossale.

Bien que mon propos soit de combattre et non d'expliquer le phénomène poppérien [3], je voudrais donner un aperçu de la méthode de Popper comme penseur. Pour tuer Marx, il lui fallait, d'abord, démolir Hegel et sa dialectique, mère de la logique marxiste, mais auparavant, pour démolir Hegel, il se devait de démolir Platon et Socrate et, au passage, Héraclite et -pourquoi pas tant qu'on y est- Aristote lui-même! Ce vaste projet de démolition accompli (Derrida et son entreprise de déconstruction était, quand même, plus fin), il ne restait plus qu’à attendre que Marx tombât de son propre poids du piédestal où les méchants totalitaires l'installèrent au XIX siècle.

Varguitas, qui croit obstinément en la fiction comme panacée contre toute fièvre révolutionnaire, avala goulûment les arguments poppériens et ne remarqua pas sous la surface apparemment lisse et cohérente de l'écriture de Popper, le nombre incalculable d'amalgames, de raccourcis, de déformations et de citations tronquées qui jalonnent toute son œuvre. Même un étudiant en première année de philosophie serait capable de repérer les failles dans la logique poppérienne, failles dissimulées sous des affirmations provocatrices, nullement fondées et mal étayées, au point que le lecteur attentif pourrait se demander si Popper connaissait vraiment Descartes et sa méthode.

Sa logique, très peu cartésienne donc, lui permet de considérer Platon comme un philosophe de "mauvaise foi", traître à son maître Socrate, et La République comme la matrice de tous les totalitarismes. D’après ses propos, Aristote serait un "écrivain médiocre", plus érudit qu'intelligent, et Hegel un "bouffon" dont la "pseudo philosophie", "fatras nauséabond", ne serait qu’une "imposture", "une des pires escroqueries intellectuelles de notre époque" [4]. Ce n'est pas tout. Utilisant Schopenhauer comme bouclier, Popper affirme que l'auteur de La Phénoménologie de l'Esprit (l'un des sommets incontestables de la philosophie occidentale) est un "mafioso" dont la pensée "pathologique" serait à la base du fascisme et, bien entendu, du stalinisme, etc. Fait étrange, celui qui se tire le mieux de ces rafales dignes d’un authentique terroriste intellectuel, c'est… Marx.

En réalité, Popper, marxiste dans sa jeunesse, n'arrive pas à cacher sa fascination et sa passion pour Karl Marx (un peu comme la passion presque érotique de Varguitas pour Fidel Castro) [5]. Le philosophe viennois couvre Marx de louanges ("grand penseur profondément honnête, grand humaniste, sincère dénonciateur de l'injustice de la société des classes", etc.) croyant ainsi pouvoir le tuer sans éprouver de sentiments de culpabilité. Cependant, il n’y parviendra pas. En tout état de cause, il se sentira coupable, à l'instar de Yvan Karamazov, le personnage dostoïevskien, même s'il n'a pas réellement tué son père.

En effet, contrairement aux désirs de Popper, Marx est toujours vivant, comme le prouve la dernière crise financière qui a secoué la société capitaliste, crise prévue -qu’on le veuille ou non- par le matérialisme historique. Ce fut la conclusion du congrès qui réunit à Londres, en mars 2009, de grands intellectuels européens rassemblés pour analyser la surprenante actualité du marxisme, seule théorie capable -encore aujourd'hui- d'expliquer avec clarté l'origine et le mécanisme du hold-up à dimension planétaire perpétré par Wall Street et la City.

Karl Popper doit se retourner dans sa tombe, mais lui, il ne sortira jamais du cimetière. Son œuvre, qu’on aurait pu imaginer, compte tenu de sa prétention, proche par sa valeur de celles de Platon, d'Aristote, d’Hegel et de Marx, s’avère creuse et d’une étonnante trivialité. Mais pour l'intellect et la culture de son dévot Varguitas, c'est largement suffisant.

Quelqu'un a dit (en pensant au merveilleux Douanier Rousseau, sans doute) "García Márquez, écrivain naïf pour des lecteurs naïfs". Je me permets d'ajouter, me rappelant le slogan bien connu visant les revues Life et Time Magazine ("Life pour ceux qui ne lisent pas, Time pour ceux qui ne pensent pas") : "Mario Vargas Llosa, écrivain médiocre pour des lecteurs médiocres"[6]. Certes, mon compatriote Roberto Bolaño, lamentable sycophante de la révolution cubaine ("film de gangsters tourné sous les Tropiques", affirmait-il, en toute objectivité romanesque), a fait son éloge dans le journal El País.[7] Malheureusement Bolaño mourut avant la publication de Las travesuras de la niña mala, roman-cul de Vargas Llosa, dont le niveau de la prose rappelle celui des magazines sud-américains pour femmes, style Paula, Claudia, ou l'ancien Para Ti. Bolaño n'eut pas non plus le temps de lire le livre de Varguitas sur Onetti, où le romancier péruvien confond piteusement fiction et conscience, et propose, grosso modo, avec ses raisonnements d'un niveau comparable à celui du Sélections du Reader's Digest, de remplacer la révolution socialiste… par la fiction. Cela, tout en conseillant aux peuples latino-américains affamés de lire beaucoup de romans (d'abord les siens) pour s'évader de leur triste réalité[8]. Face à tant de sottise, de dévergondage, de pseudo culture camouflée derrière un mur de prix littéraires octroyés par la bourgeoisie aux écrivains (servant writers) qui savent défendre la société capitaliste de ses ennemis, il serait honteux de se taire et de laisser pontifier Vargas Llosa sans réagir…[9].

[1] Obligé par les circonstances, Piñera a été contraint de céder à ses amis quelques-unes de ses affaires les plus voyantes… pour les récupérer à la fin de son mandat, après quatre ans de gestion présidentielle saine, neutre et parfaitement honnête à l'égard de ses intérêts privés, bien entendu.

[2] Elle ne fut pas seule à féliciter Pinochet pour avoir délivré le Chili des socialistes sanguinaires. Jean-Paul II -véritable esprit saint de la Trinité Thatcher-Reagan-Wojtyla- fit de même au cours de sa visite à Santiago, lorsqu’il bénit les troupes pinochétistes sous le regard larmoyant du très catholique général, auteur -d’après Varguitas- du "miracle" économique chilien, miracle dûment authentifié par Wall Street et la City en vue de la béatification du Saint Père.

[3] "Bien que mon propos soit de combattre et non d'expliquer le phénomène hégélien..." (K. Popper, Hegel et le néo-tribalisme, I.)

[4] "...Une des pires escroqueries intellectuelles de notre temps". (K. Popper, Hegel et le néo-tribalisme, VI). Ces mots, acceptables dans un pamphlet mais impensables dans un texte philosophique, pourraient être appliqués plutôt à l'œuvre de Vargas Llosa.

[5] Son cas rappelle le béguin d’Allen Ginsberg pour Che Guevara ("so cute"). L’Histoire ne raconte pas si Guevara se rendit devant les avances du poète américain. C’est peu probable. En revanche, c’est sûr que Fidel Castro n’a jamais aimé Varguitas ("so clever"), ni comme homme, ni comme romancier.

[6] "Le médiocre s’accouplant au médiocre, l’art romanesque de Vargas Llosa ne peut qu’engendrer du médiocre", pourrait-on dire en parodiant Socrate et Platon (La République, livre X).

[7] El País, quotidien qui a toujours été un glorificateur inconditionnel de Varguitas, sans doute parce qu'il appartient au même groupe multinational que ses éditeurs. On peut se demander ce que les 150 journalistes licenciés récemment par la Direction, pour des raisons de crise de la "Société Ouverte", pensent du silence ignoble, face à ce méfait, du "Marqués" Vargas Llosa (il fut anobli par le roi, ex-aequo avec l'entraîneur du Real Madrid Football Club, Vicente del Bosque.)

[8] "El Señor Lara", créateur des prix Planeta destinés à contrôler le marché littéraire hispanique, s'occupe de la besogne. Encouragé par Varguitas (lauréat frauduleux en 1992, la récompense de 50 millions de pesetas ayant été monnayée à l'avance entre le romancier et l’éditeur devant le silence complice de la presse espagnole), Lara forgea une nouvelle couronne -le prix "Casa de América"- pour neutraliser le prix cubain "Casa de las Américas". Aujourd'hui, el Señor Lara doit être plutôt inquiet parce que Varguitas vient de créer, humblement, son propre prix, "Premio de Novela Mario Vargas Llosa", pour contrecarrer le prix Rómulo Gallegos, adjugé maintenant par le Venezuela bolivarien.

Additional Info

"Ô Inca ! Ô roi infortuné et malheureux!"

AGGIORNAMENTO

(8/12/2019)

Viagras Llosa y sus muletas (Madrid 2020)

Las zancadillas de Vargas Llosa

Los años pasan, pero no Varguitas, que continúa haciendo de las suyas como Captain America después de su premio nóbel, cada vez más desprestigiado. Tras su adjudicación a Bob Dylan en medio del escándalo de las manipulaciones del jurado por parte de un dandy francés, Varguitas propuso que el siguiente fuera adjudicado… a un futbolista. No especificó si a Messi o a Cristiano Ronaldo. En ningún momento se acordó de que su propio premio también fue el fruto de una manipulación favorecida por la extrema-derecha sueca. Como tampoco se ha dado cuenta de que en su última novela -Tiempos Recios- revela inconsciente e involuntariamente el secreto de su "big-success" literario. Tiempos Recios, novelilla-reportaje (una más en su CV de reportero, elevada inmediatamente por sus turiferarios al nivel de obra maestra de la literatura universal), probablemente no fue escrita sino dictada a un magnetófono-secretaria-tacos aguja, y luego corregida, dentro de lo posible, por un Varguitas ya muy gagá. La calidad de su prosa, peor que la habitual, permite suponerlo. Cierto, también Borges dictaba sus microtextos cuando la ceguera le impidió escribir. Pero ir más lejos en la comparación del genio borgiano con la mediocridad estilística de Varguitas es un sacrilegio del cual me abstengo.

Mario Viagras Llosa (su nuevo apodo en los salones "chic"de Lima y del Madrid de Aznar, Botella & Coffee y de Rajoy, después de oficializar su concubinato con Isabel Peeling, la muy antigua "socialité" de Julio Iglesias y, entre otros, también del marqués Falcó y del ex Ministro de la Chaqueta Española, el ex-socialista, Boyer) se ha hecho una increíble zancadilla a sí mismo. En efecto, creyendo que su denuncia de los mecanismos mediáticos estadounidenses (cuya propaganda ideológica inventó el comunismo de la inocente Guatemala para poder invadirla y colonizarla mejor), equilibraría en América Latina su reputación de "hombre de derechas" (en el fondo, de extrema derecha), mostró, sin quererlo, la hilacha de su éxito como best-seller. En realidad, esas mismas fuerzas tóxicas y fraudulentas que consolidaron el poder de la United Fruit en Guatemala, lo transvistieron y maquillaron bonitamente para hacerlo pasar de escritor mediocre a novelista genial, defensor de la libertad contra el comunismo. Y, claro está, ejemplo a seguir en cuanto "living legend" (según la US Library of Congress Award) por las futuras generaciones de escritores hispanoamericanos… contrariamente al escritor castrista-comunista y enemigo de la democracia, García Márquez (no autorizado a ingresar en los EEUU, igual que el poeta comunista Pablo Neruda).

La inverosímil lista de premios y distinciones acordadas a Mario Viagras Llosa lleva el sello discreto de los servicios de la USA Ideological Publicity Agency (llamémosla asi). Son los publicistas de la Agencia quienes, como los periodistas que inventaron y falsificaron la imagen de Guatemala en provecho de la United Fruit, han hecho de él un paladín de la novela, destinada, más que nunca, a promover los valores de la sociedad "neo-liberal". En verdad, esa propaganda dirigida a los necios (que son legión) ha hecho de Varguitas un héroe de "comics", un Captain America encargado de defender los intereses del imperio estadounidense en el mundo de la literatura. Recientemente el diario español El País (especie de "journal intime" de Viagras Llosa, donde se publican todas sus sandeces) organizó en su homenaje un ranking de los mejores libros de comienzos del nuevo milenio, suponiendo que el jurado iba a coronar La Fiesta del Chivo (plagio de "The death of the goat", obra del periodista de Time Magazine, Bernard Diederich, no lo olvidemos), novela reeditada paralelamente a su versión teatral en Madrid. Algo no funcionó como previsto y Varguitas se encontró en cuarta posición, lejos, muy lejos del primero de la lista, mi fenecido compatriota y tocayo, Roberto Bolaño.

Este tipo de traspiés explica tal vez el pésimo aspecto que Viagras Llosa exhibe en sus últimas apariciones tv. Apoyado en un bastón con una mano y con la otra agarrándose firmemente de su "socialité" septuagenaria (manifiestamente preocupada por la mala imagen que su concubino aporta ahora a su revista de escándalos, dirigida magistralmente por ella, y a sus negocios consagrados a la belleza y al lujo), el deteriorado Captain America delata, con sus mal disimuladas muecas de dolor, otra zancadilla que se hizo torpemente a sí mismo. El informe del hospital al cual fue llevado en ambulancia, señala que el héroe se cayó de culo en el palacete de la "socialité", quien lo alberga en calidad de "amigo del corazón" junto a una de sus hijas franquistas en un "ménage à trois" digno del indio Huenchuyán (el muchacho se acostaba con una viuda y con la hija de ésta, sin saber con cuál de las dos gozaba en la oscuridad : lo importante en este mundo no es con quién uno goza, lo importante es gozar, se decía el indio, aunque nunca había leído a Wilhelm Reich). La caída le causó a Varguitas una hinchazón fenomenal y un grandioso moretón en las asentaderas. Los médicos, admirados por el tinte violáceo del desbarajuste, le recetaron la ingestión de algunas aspirinas y también, por razones terapéuticas, le desaconsejaron defecar sentado en su tradicional trono de mármol rosa. En cambio, lo alentaron a hacer sus necesidades "a la turca", idealmente al aire libre. (Las malas lenguas cuentan que Vargas Llosa telefoneó inmediatamente a Estambul a su colega novelista, Orhan Pamuk, también premio nóbel y miembro del refinado Open Society Club, para preguntarle si conocía el procedimiento y si era obligatorio hablar en turco para practicarlo.)

Tiempos recios en realidad para el novelista. Si Varguitas no hubiera reído de satisfacción cuando el ministro de justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, encarceló injustamente a Lula, el más grande dirigente democrático de Brasil, y no se hubiera felicitado por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, el primer indio en gobernar eficiente y democráticamente a Bolivia, yo no me reiría de su percance, digno de una "casa de remolienda". Sebastián Piñera, en un Chile hoy día desvastado por su desastrosa presidencia neoliberal, no se ha privado de reírse del accidente doméstico de su compinche, patada en "el poto" (a la chilena) y suerte de castigo cósmico por su falta de humanidad y de modestia.

Vamos, mejor lo reconozco para que no me acusen de mentiroso : yo también confieso que he reído.

Additional Info

- Liens Leer en Letras Uruguay

![Balzac l'entomologiste : estampe ([Fumé]) / G. Doré](/media/k2/items/cache/e44a6f32e15cb53ee479b2697e759e2e_Generic.jpg)