SOLLERS

En ce qui concerne ma petite histoire d’Indien égaré dans la forêt parisienne, je me contenterai d’ajouter une dernière péripétie, anecdote qui met fin cosmiquement et comiquement à ma disputatio avec Sollers.

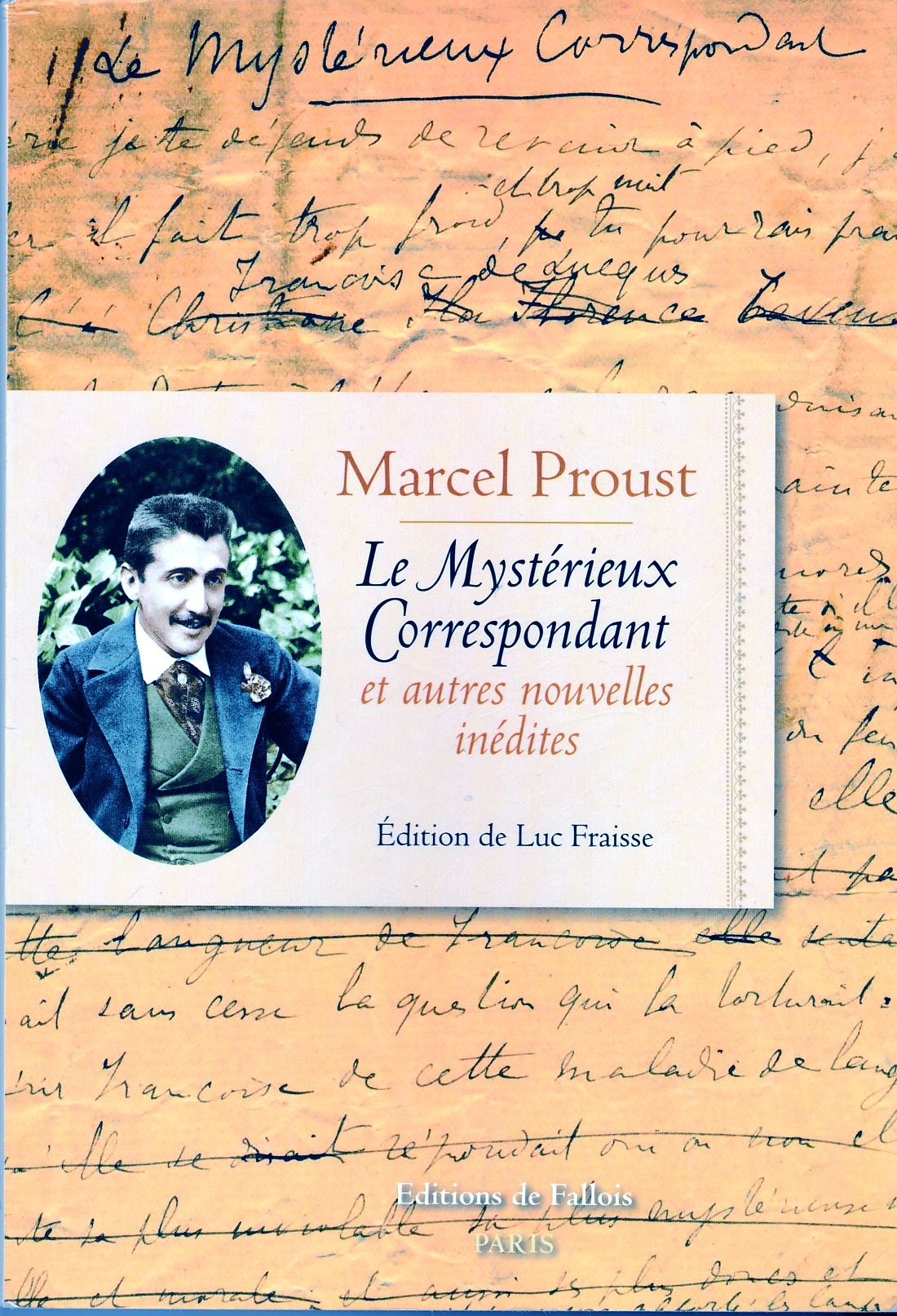

C’était en 2000 et le lancement de mon intertexte La Guérison par les Éditions de la Différence était imminent. Michel Butor, prophète du roman plurilingue (en réalité, prophète de l’Intertexte) avait aimé le manuscrit. Joaquim Vital, l'éditeur, avait décidé d’imprimer, sous forme de bandeau, l'éloge fait par Butor. Le bandeau devait tenir ensemble les deux tomes de l'œuvre : le texte lui-même, écrit en plusieurs langues (français, italien, anglais, castillan, un peu de latin et aussi de mapudungún, le dialecte des Araucans), et un glossaire De l’éloquence en langue d’oïl contenant les traductions. J’avais rédigé le glossaire acquiesçant aux recommandations de Michel Butor, lequel se mettait à la place du lecteur incapable d’aller au-delà de sa langue maternelle. Le pari des Éditions de la Différence (du jamais-vu dans le monde de l’édition parisienne) semblait aussi révolutionnaire que beau et insensé.

J’avais demandé à Joaquim Vital de publier le livre en mettant l’accent sur un fait fondamental : La Guérison n’est pas un roman, mais un "intertexte", le genre qui va peu à peu remplacer le premier, comme je le dis à Sollers dans ma Correspondance. Pourtant, Joaquim Vital, qui avait cassé sa tirelire pour assurer la qualité et l’élégance de l’édition, réussit à me convaincre de publier le livre sous la rubrique "roman" en me donnant un argument de poids : « Si je le publie comme "Intertexte", il peut t’arriver le même malheur qu’à Breton à New York, où les libraires placèrent Les Champs Magnétiques dans le rayon "électricité". Tu risques de trouver La Guérison dans le rayon "cybernétique" » me dit-il.

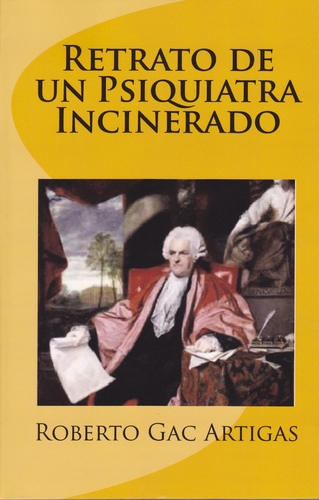

Pour résumer : La Guérison est une sorte de "nouvelle Divine Comédie" écrite par un fou (moi-même, évidemment) qui se prend pour Dante Alighieri. Sa parution en 2000 coïncidait avec la célébration des 700 ans du voyage dans l’au-delà du poète et sa conception de la Commedia (Pâques, XIIIe siècle). Ce fut ce que Sollers, dantologue supposé, apprit de Colette Lambrichs, la responsable de la publication du livre, alors qu’elle s'était rendue chez Gallimard pour négocier les droits d’une éventuelle édition de poche. « J’espère que la parution de La Guérison ne vous incommodera pas » dit-elle à Sollers. « Pensez-vous ! » rétorqua Sollers, sans autre commentaire.

Les commentaires, il les ferait plus tard avec son état-major, convoqué d’urgence dans les bureaux de l’Infini. Non seulement Sollers avait oublié l’anniversaire de la Commedia mais, un peu gaga avant l’heure, il ne se souvenait pas très bien de l'auteur (son tailleur-habilleur-sorbonnard, Philippe Forest, eut le plus grand mal à lui rappeler que ce n’était pas Victor Hugo, mais Dante Alighieri). En tout cas, ayant écrit dans sa jeunesse telquelienne un article sur Dante et les limites de l’écriture, il n’était pas question, au moment d’un anniversaire célébré dans le monde entier, de se laisser doubler par le premier Indien venu à Paris. Il fallait absolument faire quelque chose pour éviter une telle humiliation. Les valets de cul de Sollers, payés par il Padrino, lui confirmèrent la gravité du problème : Pâques 2000 était déjà-là et le lancement de La Guérison prévu pour le mois de juillet. Sollers n’avait pas le temps de concocter un "roman cadeau d’anniversaire", même en faisant travailler 24 heures sur 24 tous les "nègres" de la Maison.

La situation était désespérée et le ridicule, inévitable. Heureusement pour les cinq familles du milieu germanopratin, il Padrino è un Padrino vero : Antonio ramena au calme tout ce beau monde.

Pour commencer, il demanda à Sollers (à genou et en larmes) de s’abstenir d’écrire des conneries sur le sujet. Ensuite, il fit venir chez lui les patrons de Desclée de Brouwer, la maison d’édition des cathos français, plus ou moins traditionalistes. Ils ne pouvaient pas lui refuser (eux, qui devaient tant à il Padrino) un "petit service". Ils acceptèrent donc sa demande sans broncher : étant donné que Sollers était incapable de pondre à la hâte quelque chose de consistant, Desclée de Brouwer s’engageait à publier à toute vitesse, dans un livre au format encore plus grand que le grand format de La Guérison, un entretien bidon où le dantologue en question allait citer d'innombrables et interminables extraits pris dans l’œuvre dantesque, extraits utilisés comme remplissage pour "donner du volume" au bouquin. Titre de l’œuvre : La Divine Comédie. Auteur : Philippe Sollers. Tel quel.

Il Padrino è un vero padrino : Sollers, toujours à genoux, baisa ses mains en sanglotant, cette fois de bonheur. L’affaire était réglée, d’autant plus que les services de distribution de la Maison s’occuperaient d’imposer aux libraires de placer un tas d’exemplaires à côté de leurs caisses et de faire la publicité de La Divine Comédie et de son véritable auteur, Philippe Sollers, jusque-là injustement méconnu, y compris à Florence. Et, ordre fut donné d’étrangler (financièrement, dans un premier temps) le pauvre Joaquim Vital, de récupérer la boutique de La Différence et de la donner à quelqu’un de plus docile. Pour sûr, afin de faire passer l’ensemble de l’affaire comme un simple negozio, on éviterait toute allusion à une vendetta inexistante contre un Indien plus inexistant encore. Tout est bien qui finit bien. Sauf, un détail.

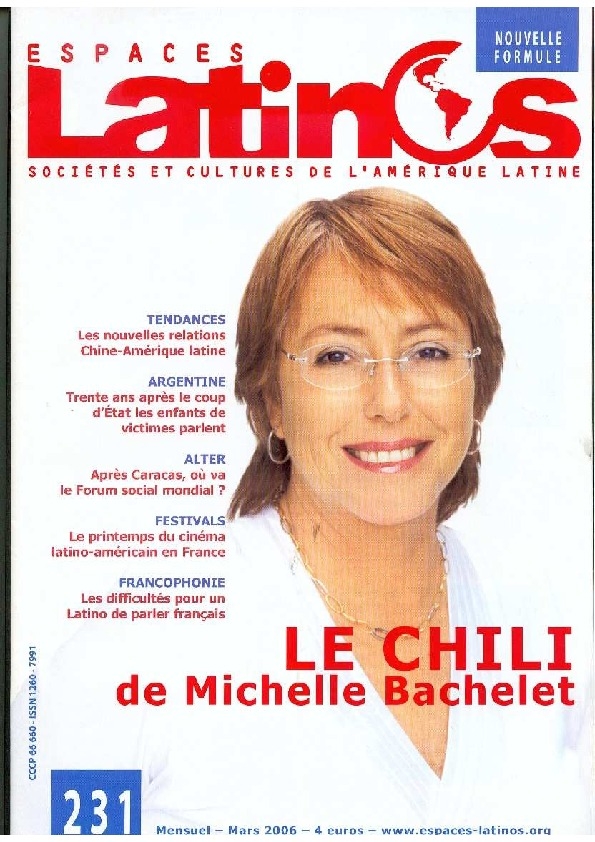

Les journalistes littéraires, avertis bien trop tard, flairèrent tout de suite la manœuvre. Avant même que il Padrino ne donne l’ordre, la critique (parisienne et internationale) se mit à fêter La Guérison et à la comparer favorablement à La Divine Comédie de Sollers. Photo de l’Indien incluse. Dans le numéro 1877 du Nouvel Observateur (26 octobre - 1er novembre 2000, page 176) figurait mon visage d’Indien et, au-dessus, Sollers agenouillé devant le pape Jean-Paul II, ce même pape qui avait, au Chili, béni les troupes de Pinochet. Dans la photo, Sollers lui présentait son « chef-d’œuvre » et lui assurait que La Divine Comédie était « le diamant de l’art catholique »… phrase qui montre clairement qu’il n’a jamais compris la Commedia, ce poème syncrétique des trois religions monothéistes, fondé sur la Bible, la Kabbale et le Livre de l’échelle de Mahomet.

Étrangement, ces photos et l’article de Didier Jacob disparurent des archives après l’entrée de Sollers au Nouvel Observateur comme critique. (Les critiques de Libération, Les Inrockuptibles, Le Soir de Bruxelles, Le Temps de Genève, etc., sont encore accessibles sur Internet).

Et donc, on peut se poser la question : comment expliquer la chute intellectuelle d’un écrivain qui, à ses débuts, incarnait l’exigence littéraire et le maoïsme français, pour finir à genoux devant un pape comparable à Boniface VIII, l’ennemi juré de Dante ?

Toute cette affaire, plus romanesque que comique (sa conduite a souvent des airs de roman policier mal fichu), rend inutile de « donner des réponses », comme le disait Roland Barthes. Les faits et l’histoire littéraire s’en chargeront. Je préfère, pour ma part, retourner aux eaux tranquilles de la théorie.

Dans l’annexe qui clôt cette correspondance, on pourra voir le chemin parcouru depuis les projets proclamés avec témérité dans la disputatio avec Sollers, jusqu’à leur achèvement… après cinquante ans de travail et de persévérance toute indienne, bien entendu.

SOLLERS

En cuanto a mi pequeña historia de indio extraviado en la selva parisina, añadiré una última peripecia, anécdota que cierra —cósmica y cómicamente— mi disputatio con Sollers.

Era el año 2000. El lanzamiento de mi intertexto La Guérison por las Éditions de la Différence estaba a punto de producirse. Michel Butor, profeta de la novela plurilingüe —en realidad, profeta del Intertexto— había celebrado el manuscrito. Joaquim Vital, el editor, decidió imprimir, en forma de banda envolvente, el elogio de Butor. Esa banda debía unir los dos tomos de la obra: el texto —escrito en francés, italiano, inglés, castellano, algo de latín y mapudungún, la lengua de los araucanos— y un glosario titulado De l’éloquence en langue d’oïl que contenía las traducciones. Lo redacté siguiendo las recomendaciones de Butor, que pensaba en el lector incapaz de salir de su lengua materna.

La apuesta de La Différence (algo nunca visto en el mundo editorial parisino) parecía tan revolucionaria como hermosa y descabellada. Le pedí a Joaquim Vital que publicara el libro subrayando lo esencial: La Guérison no era una “novela”, sino un “intertexto”, un género que —como le escribí a Sollers— acabaría desplazando al primero. Pero Joaquim, que había roto su hucha para financiar la edición más elegante posible, logró convencerme con un argumento irrebatible:

—Si lo publico como “intertexto”, puede pasarte como a Breton en Nueva York, donde los libreros pusieron Les Champs Magnétiques en la sección de electricidad. Te arriesgas a encontrar La Guérison en cibernética —me dijo.

En resumen: La Guérison era una especie de “nueva Divina Comedia” escrita por un loco —yo mismo, claro— que se creía Dante Alighieri. Y aparecía precisamente en el año en que se conmemoraban setecientos años del viaje ultraterreno del poeta.

Esto lo supo Sollers, supuesto dantólogo, por Colette Lambrichs, responsable de la publicación, que se había acercado a Gallimard para negociar una edición de bolsillo.

—Espero que la publicación de La Guérison no le incomode —le dijo ella.

—¡Por favor! —respondió él, sin más.

Los comentarios vendrían después, cuando reunió de urgencia a su estado mayor en las oficinas de L’Infini. No sólo había olvidado el aniversario de la Commedia; un poco gagá antes de tiempo, ni siquiera recordaba bien al autor (su “sastre sorbonardo”, Philippe Forest, tuvo que aclararle que no era Victor Hugo, sino Dante).

Pero, habiendo escrito en su juventud telqueliana un artículo sobre Dante y los límites de la escritura, no iba a permitir que, justo en una fecha celebrada en todo el mundo, le ganara la partida “el primer indio que llegara a París”. Había que reaccionar.

Los lacayos de Sollers, a sueldo de il Padrino, confirmaron la gravedad del asunto: Pascua de 2000 estaba encima y La Guérison saldría en julio. No había tiempo de improvisar una “novela de aniversario”, ni siquiera haciendo trabajar día y noche a todos los negros literarios de la Casa.

La situación era desesperada y el ridículo, inevitable. Por suerte para las cinco familias del barrio, il Padrino è un padrino vero. Antonio, con sangre fría, calmó a todos.

Primero, pidió a Sollers —de rodillas y entre lágrimas— que se abstuviera de escribir estupideces sobre Dante. Luego convocó a los directores de Desclée de Brouwer, editorial católica francesa de corte tradicionalista. No podían negarle nada (demasiado le debían). Aceptaron el encargo sin rechistar: ya que Sollers era incapaz de escribir algo sólido con urgencia, publicarían a toda prisa un libro aún más grande que La Guérison: una falsa Divina Comedia, simple entrevista rellena de citas interminables de Dante. Autor: Philippe Sollers. Tal cual.

Sollers —siempre de rodillas— le besó las manos, esta vez llorando de alegría. El plan estaba trazado: la distribución se encargaría de colocar la falsa Divina Comedia junto a las cajas de las librerías y de publicitarla como obra maestra de un autor “injustamente olvidado” incluso en Florencia. Y, de paso, ahogar financieramente a Joaquim Vital para quedarse con La Différence y dársela a alguien más dócil.

Todo muy discreto: nada de hablar de vendettas contra un indio inexistente. Pero había un problema. Los periodistas literarios, avisados demasiado tarde, olieron enseguida la maniobra. Y antes de que il Padrino diera la orden, la crítica —parisina e internacional— empezó a celebrar La Guérison, comparándola favorablemente con la Divina Comedia de Sollers… con fotos incluidas.

En el Nouvel Observateur nº1877 (26 de octubre-1 de noviembre de 2000, p.176) aparecía mi cara de indio y, arriba, Sollers arrodillado ante Juan Pablo II, el mismo papa que en Chile bendijo a las tropas de Pinochet. En la foto, Sollers le presentaba su “obra maestra” y le aseguraba que la Divina Comedia era “el diamante del arte católico”… frase que demuestra que jamás entendió la Commedia, poema sincrético de las tres religiones monoteístas, sustentado en la Biblia, la Cábala y el Libro de la escalera de Mahoma.

Curiosamente, esas fotos y el artículo de Didier Jacob desaparecieron de los archivos tras la entrada de Sollers como crítico en el Nouvel Obs. (Las críticas de Libération, Les Inrockuptibles, Le Soir de Bruselas, Le Temps de Ginebra, etc., siguen accesibles).

La pregunta vuelve a plantearse: ¿cómo explicar la caída intelectual de un escritor que en sus comienzos encarnó la exigencia literaria y el maoísmo francés, para acabar a los pies de un papa comparable a Bonifacio VIII, enemigo acérrimo de Dante?

Todo esto, más novelesco que cómico (su conducta roza una novela policial mal escrita), hace innecesario “dar respuestas”, como decía Roland Barthes. Los hechos y la historia literaria se encargarán. Prefiero regresar a las aguas tranquilas de la teoría.

En el anexo que cierra esta correspondencia puede verse el camino recorrido desde aquellos proyectos juveniles proclamados con temeridad en la disputatio con Sollers hasta su culminación… después de cincuenta años de trabajo y perseverancia, toda india, naturalmente.