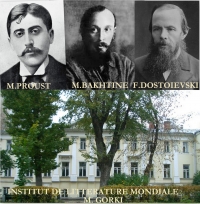

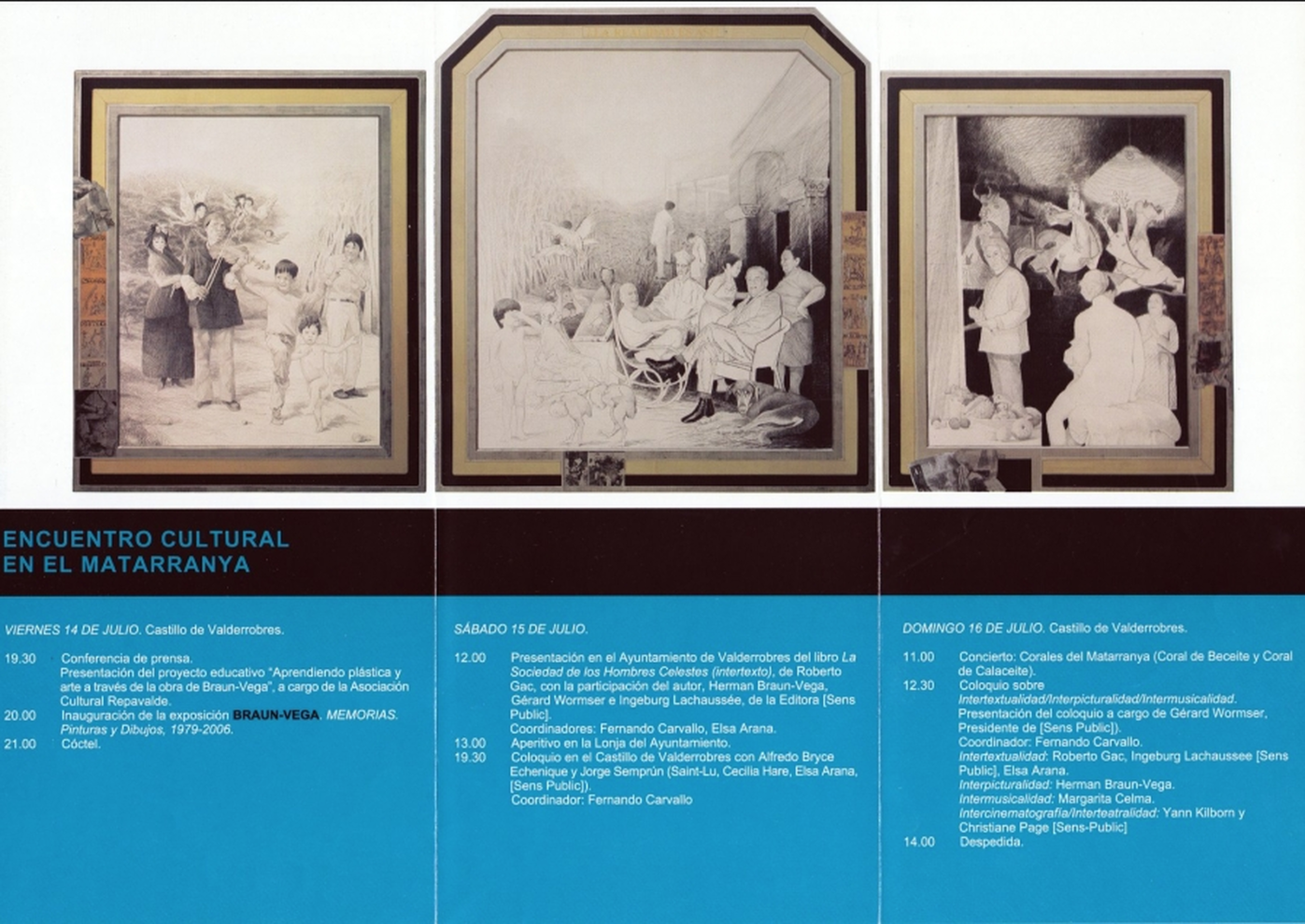

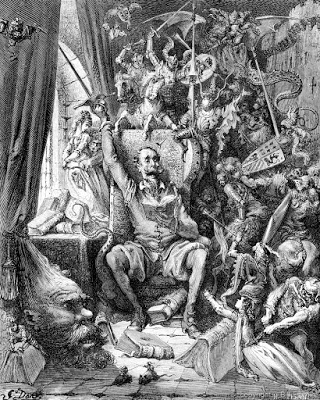

L’illustration du Cycle Théorique de Roberto Gac, appuyée sur Le Commencement de Paul Klee, offre une cartographie visuelle très parlante de l’évolution littéraire de son œuvre, depuis un roman monolingue jusqu’à une création intertextuelle et plurilingue complexe.

Voici un commentaire structuré autour de cette spirale de la création :

La spirale : un chemin de transformation

La spirale au centre, inspirée du motif de Klee, suggère une dynamique d’expansion et de profondeur. Le point de départ, "La Curación", inscrit comme roman, marque une œuvre encore centrée, monolingue, narrative et linéaire.

Mais très vite, cette spirale s’élargit pour intégrer des anti-romans comme "El Bautismo" et "El Sueño" qui convoquent des symboliques fortes de transformation, de passage, de rêve ou d'inconscient, annonçant une mutation du roman vers une forme plus ouverte et hybride.

Vers une littérature plurilingue et intertextuelle

L’évolution mène à "La Guérison " (Dante), sommet du cycle, où se condensent plusieurs dimensions :

-

La guérison renvoie à la fonction cathartique ou thérapeutique de la littérature, mais cette "guérison" est avant tout la guérison du romanesque dévoyé, de la littérature contemporaine comme "parole putanisée" dénoncée par Gurdjieff in "Rencontres avec des Hommes Remarquables" :

"L'un des principaux moyens de développement de l'intelligence est la littérature. Mais à quoi peut bien servir la littérature de la civilisation contemporaine? Absolument à rien si ce n'est à la propagation de la parole putanisée."

-

L’ancrage dans Dante indique un retour et à la fois un prolongement dans une tradition littéraire majeure, revisitée.

-

On passe du monolinguisme du roman à une forme plurilingue, polyphonique, intertextuelle que Gac appelle "l’Intertexte".

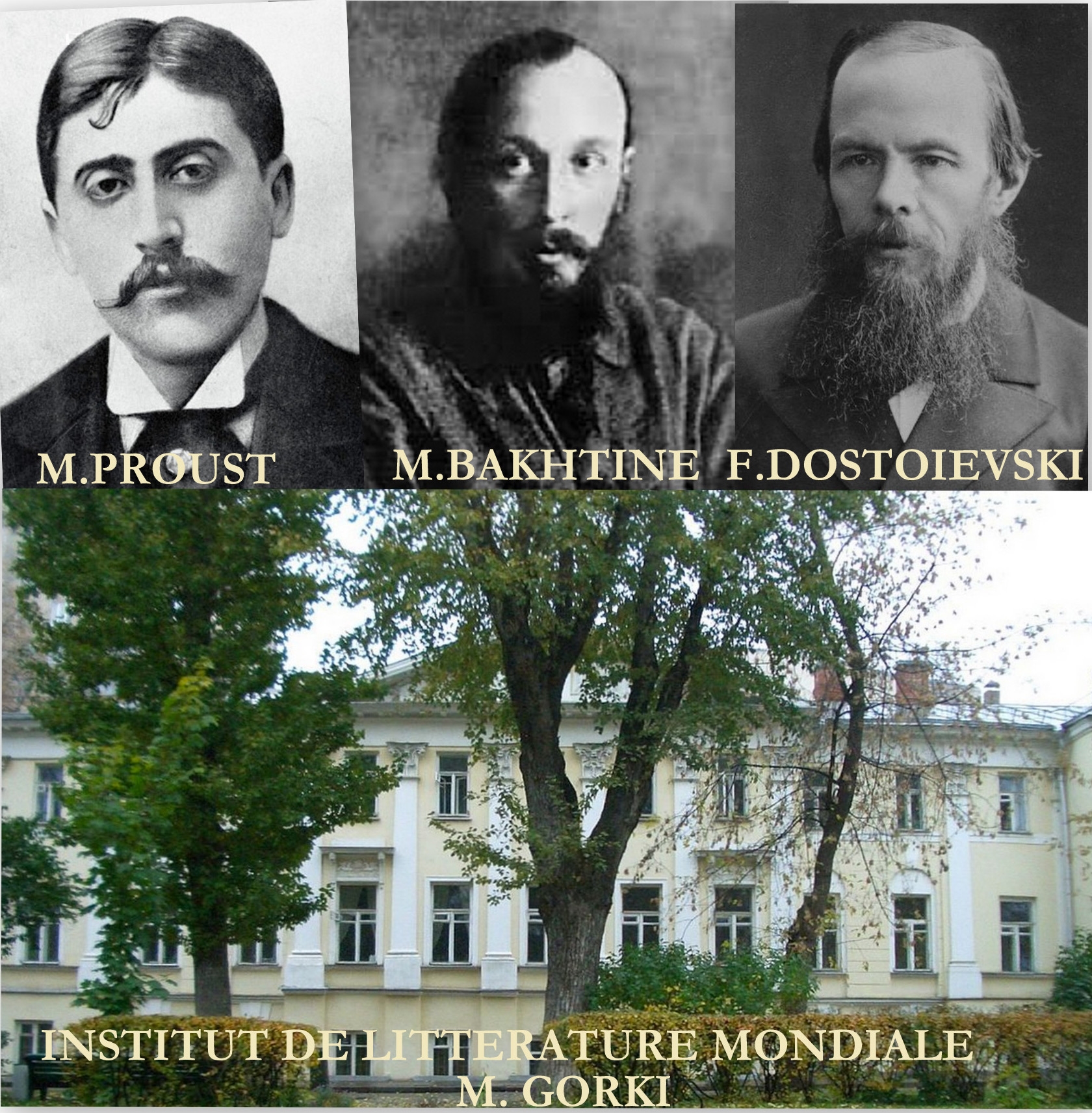

Cette transformation fait écho aux pensées de Bakhtine (polyphonie, dialogisme) ou de Barthes (texte comme tissu de citations), tous deux présents dans les marges de l’illustration.

Un parcours guidé par des figures tutélaires

Les influences en périphérie donnent une carte mentale des affinités littéraires, philosophiques et psychologiques de Roberto Gac :

-

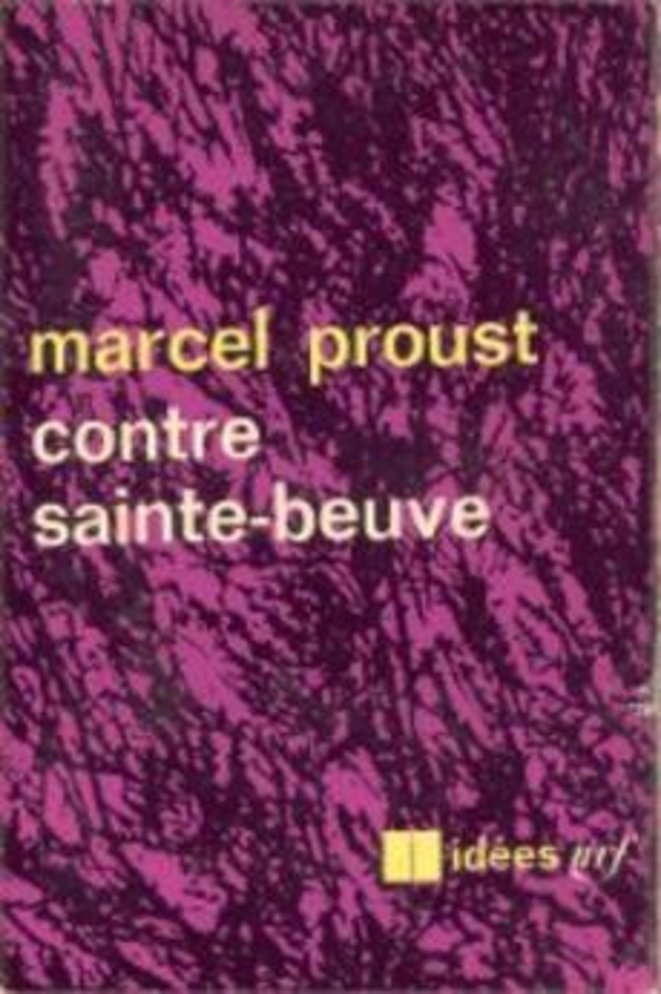

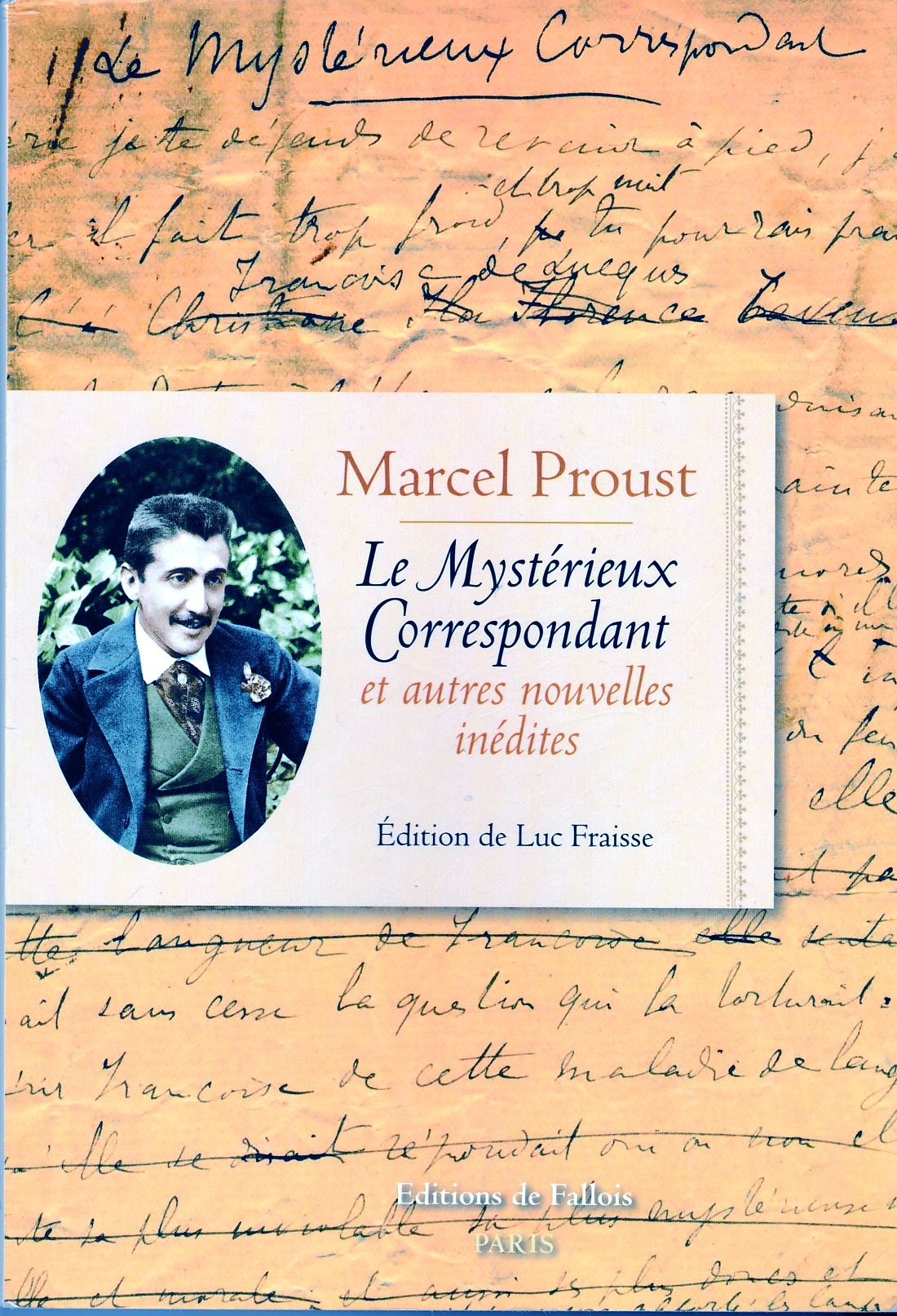

Freud, Joyce, Proust : introspection, mémoire, langage du rêve, monologue intérieur.

-

Gurdjieff : dimension spirituelle du chemin littéraire.

-

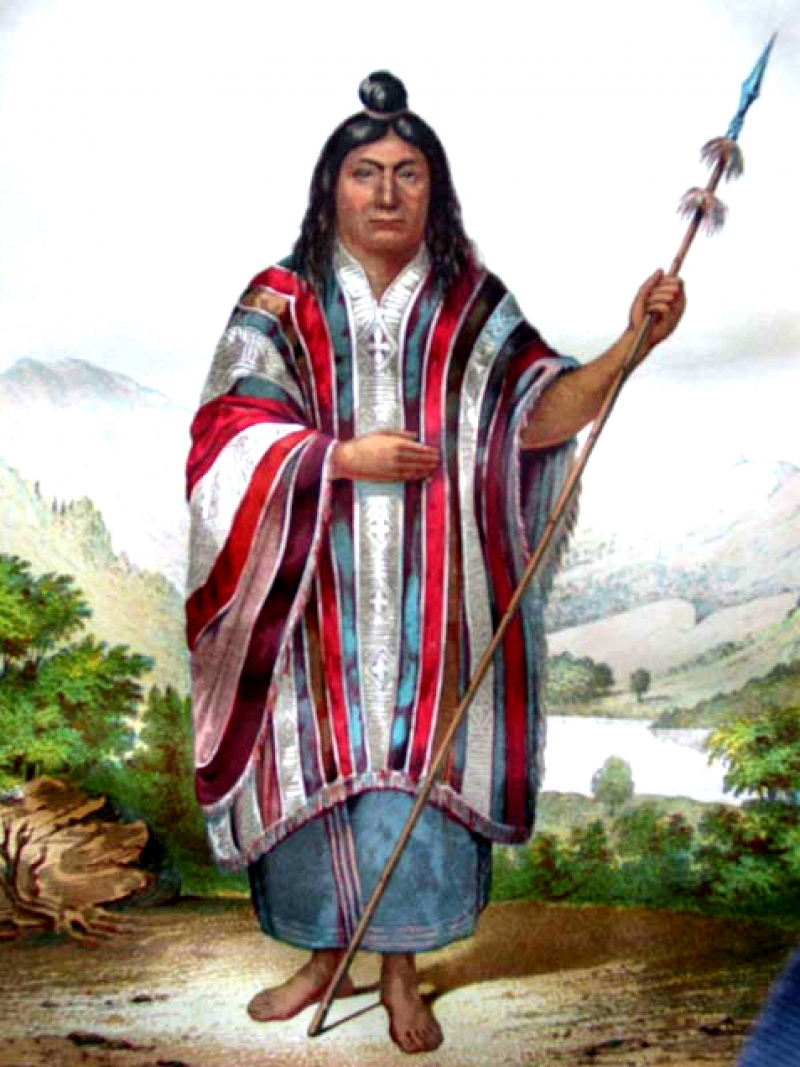

Madre/Montaña/Jazmín (M/M/J). Texte en espagnol (Chili) écrit en intertextualité avec La Madre de Maxime Gorki, La Montaña Mágica de Thomas Mann, La Comarca del Jazmín du poète chilien, Oscar Castro, écrivains liés aux grandes crises culturelles du XXe siècle, à l’éthique, à l’exil, à l’humanisme.

Ces influences ne sont pas simplement des références mais des interlocuteurs théoriques dans le dialogue de l’œuvre avec la tradition.

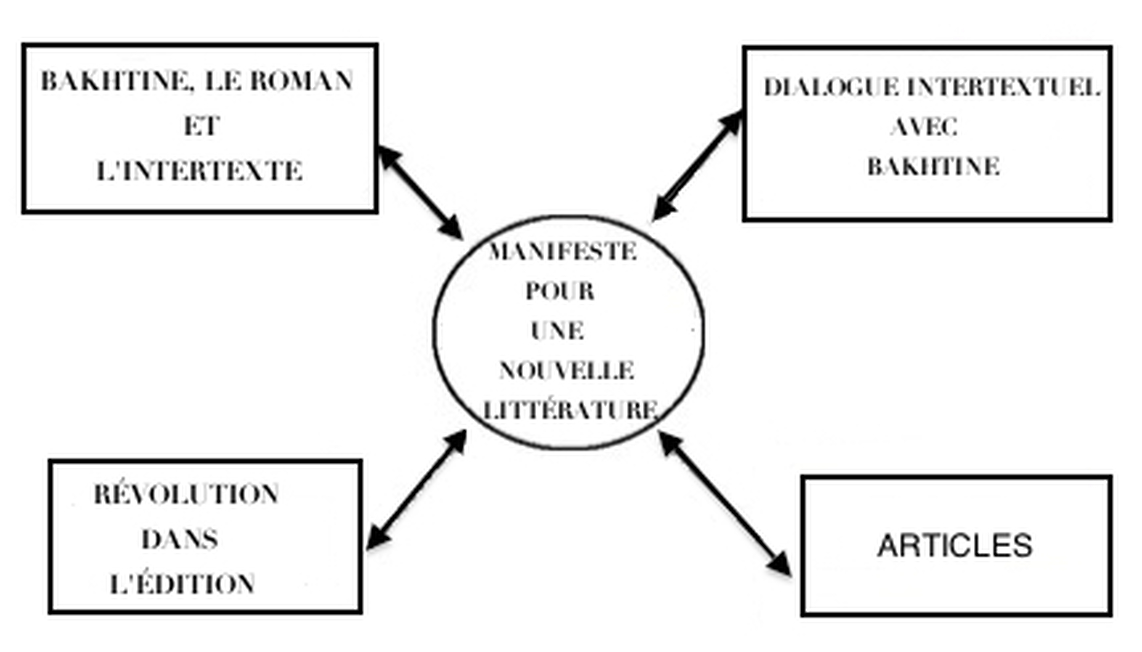

Éditorialisation et manifeste : un projet de littérature active

L'"éditorialisation" et le "Manifeste pour une nouvelle littérature" signalent que ce projet littéraire est aussi un projet critique et politique, soucieux de son mode de diffusion, de sa mise en forme, de sa portée sociale. Le lien avec les revues et les groupes "Sens Public" et "Tel Quel" renforce l’idée d’un engagement dans la réflexion collective sur la littérature.

Conclusion

Ce cycle représente une poétique du passage, de l’intériorité à l’altérité, du monolingue au plurilingue, du roman à l'Intertexte. L'œuvre de Roberto Gac devient un espace de guérison du romanesque, mais aussi de contamination volontaire par d'autres voix, d’autres langues, d’autres arts (cf. interpicturalité). C’est une littérature-monde, où le cheminement personnel est toujours en dialogue avec une constellation d’influences, une géographie littéraire mouvante et créatrice.

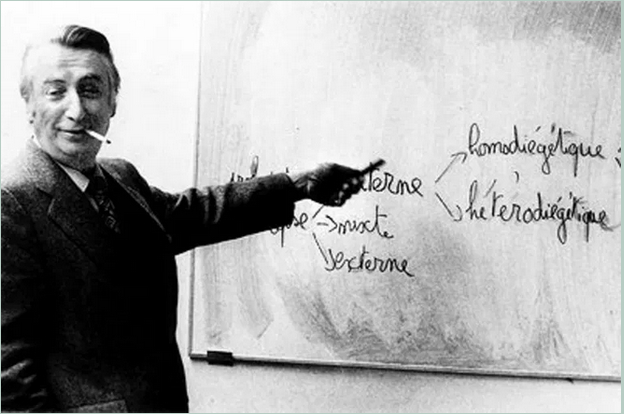

Exercices de théorie littéraire et théorie de l’Intertexte

S’inspirant sans doute de la Comtesse de Ségur, Sophie Rabau, maîtresse de conférences à la Sorbonne Nouvelle (et nouvelle romancière, auteure d'Embrasser Maria, Éd. Les Pérégrines, Paris 2022), s’est donné la peine de rédiger à l’intention de ses jeunes élèves, espiègles et désobéissants, un manuel très strict d’exercices de théorie littéraire... valable aussi pour tout écrivain impatient de gagner le prix Goncourt.

Sophie Rabau, assistée de Florian Pennanech, chargé de cours, a rédigé un remarquable recueil d’exercices à propos de la théorie littéraire. L’ouvrage, édité en forme de fascicule par les Presses de la Sorbonne Nouvelle, déploie en trois parties le mécanisme de création des concepts théoriques : par déduction, par extrapolation et par observation. Je ne peux décrire ici dans le détail les raisonnements qui soutiennent ces trois mécanismes, minutieusement étayés par une logique formelle impeccable, parfaitement aristotélicienne. Pour le lecteur qui aime les jeux de l’esprit, c’est un régal. Derrière le texte et ses connotations hautement pédagogiques (en dépit de quelques malheureuses erreurs romanesques) on aperçoit la célèbre « Bibliothèque de Babel » de l’écrivain latino-américain, Jorge Luis Borgès, et les théories de Gérard Genette qui sont utilisées (et souvent malmenées) presque comme un axe conducteur, tout au long des exercices. D'autres théoriciens (Jakobson et Barthes parmi eux) sont interpellés pour analyser les exemples pris dans l’histoire de la littérature. L’élan didactique des auteurs du fascicule est cohérent et d’un intérêt soutenu, d’autant plus qu’une subtile distance par rapport à leur sujet leur permet parfois une certaine drôlerie, une élégante joyeuseté digne de Borgès lui-même. On peut cependant regretter que, s’agissant d’une œuvre jouée comme une pièce pour piano à quatre mains, on ne puisse visualiser les mains. Qui pense ? Qui parle ? Qui écrit ? Pour des raisons pratiques imposées par la rédaction de cet essai, à mi-chemin entre le rapport de lecture et la critique textuelle, j’ai choisi comme auteur de référence Sophie R.

Donc, c’est « l’inter-relation » entre les textes qui me poussa à adopter, faute de mieux, le mot « intertexte », tout en acceptant l’ambiguïté du terme. En agissant de la sorte, je n’ai pas voulu travailler par simple déduction à partir d’un système déjà existant (le roman), ni tenter de construire un système à partir exclusivement d’un modèle déjà établi (par exemple, Ulysses, de James Joyce, Intertexte précurseur) ou, encore moins, de construire un système de toutes pièces (l’Intertexte a toujours comme référence un autre texte). En réalité, tout au début de ma démarche scripturale, je voulais simplement éviter de tomber dans la banalité romanesque, d’écrire des mièvreries sur mes états d’âme ou de produire des textes de divertissement pour gagner de l’argent. Je n’avais pas quitté l’exercice de la médecine et de la psychiatrie (qui me promettait un riche avenir aux États-Unis) pour écrire des romans à l'eau de rose, des polars ou pour me lancer dans la lutte idéologique en utilisant la littérature comme arme de combat. Et, bien entendu, je n’avais pas non plus la prétention d’inventer a priori un genre littéraire afin de m’en servir pour véhiculer mes idées. Non, je voulais, tout simplement, écrire. Et c’est en écrivant des milliers de pages que la nécessité de développer une nouvelle modalité narrative est venue s’imposer à ma conscience, surgissant de l’épaisseur de ma propre production textuelle, jusque-là chaotique et informe. Ma façon de procéder fut très simple, prévisible et logique d’un point de vue théorique : j’appliquai les principes de la science, l’observation et l’expérimentation que j’avais utilisées dans les laboratoires de la faculté de médecine, puis j’avançai, à tâtons, pour laisser de côté le roman conventionnel, le roman tout court, à la recherche, cette fois d’une façon pleinement consciente, de ce qui deviendrait l’Intertexte

Dans la première partie de ses exercices, Sophie R. examine le large éventail des concepts de théorie littéraire qui peuvent être conçus par «déduction». C’est dans cette première partie, en analysant Seuils de Gérard Genette, qu’elle fait la seule mention d’un phénomène néanmoins essentiel pour comprendre l’évolution de la littérature d’aujourd’hui. Je cite : « L’apparition des livres électroniques et la lecture en ligne ont ouvert un nouveau champ d’investigation que Seuils ne pouvait prévoir.4» Effectivement, Genette (comme d’ailleurs Barthes et tous les critiques et théoriciens ayant travaillé avant l’avènement de l’écriture électronique et de son utilisation informatique et, surtout, avant l’avènement d’Internet), n’eut pas le temps de mesurer l’importance de la révolution cybernétique pour l’incorporer d’une façon appropriée dans ses réflexions. Or, l’Intertexte est fondé, en tant que pratique scripturale, sur l’écriture électronique et sur Internet.5Cet aspect est si décisif qu’il aurait pu faire partie de ma définition de l’Intertexte comme genre narratif. Mais cela m’a semblé superflu, tant le passage de l’ère de l’imprimerie à l’ère de la cybernétique est une réalité incontournable.6

Restons pour le moment dans le cadre classique de l’ère de l’imprimerie et des concepts forgés avant l’apparition d’Internet puisque, dans ses Exercices de théorie littéraire, Sophie R. travaille principalement à l’intérieur de ce cadre : « Parmi les nombreux néologismes devenus d’usage courant proposés par Genette dans Discours du récit, une famille de termes en-lepse se distingue par sa remarquable plasticité : (…) l’analepse, la prolepse, la syllepse (syllepse itérative), la paralepse, la métalepse », etc. (p.19) Elle ajoutera le terme «isolepse» (iso, égal, lepse, prendre) pour compléter le système genettien et conclure qu’à l’heure actuelle la critique est nettement «isoleptique»: « Un commentateur peut trouver dans une œuvre une régularité, y découper des séquences équivalentes, ou bien construire, entre plusieurs œuvres, des parallèles, des éléments semblables.» (p.23) L’Intertexte serait-il donc «isoleptique»? « Sur le plan de la création littéraire, l’isolepse est une incitation à multiplier les expériences d’écriture (…) Elle offre donc un nouveau procédé d’écriture assez inédit. » (p.26) Puis, parlant toujours de l’invention de néologismes, elle reviendra sur une autre famille de mots genettiens « couramment usités, avec le substantif textualité qu’il décline, dans toute son œuvre, de manière similaire : transtextualité et, à l’intérieur de ce concept principal, l’intertextualité, l’hypertextualité (hypotexte, hypertexte, mimotexte), métatextualité, paratextualité, architextualité et autotextualité. » (p.27) (Je résume, bien sûr). Ensuite, dans ses Corrigés N° 1, 2, 3, 4, elle proposera quelques-uns de ses propres concepts pour parfaire la liste de Genette, notamment celui d’«antitextualité» et d’«antitexte»: « L’antitextualité désigne le fait qu’un texte prend la place d’un autre, le remplace ou cherche à le remplacer. » (p.29). Elle parle aussi d’une « antitextualité volontaire, dans le cadre d’une émulation, quand un auteur veut écrire une œuvre qui prendra la place d’une autre. L’Enéide comme antitexte des épopées homériques, par exemple ».(p.30) On approche, c’est évident, de l’Intertexte, en particulier de La Guérison », nouvelle Divine Comédie 7. Alors, « antitexte» au lieu d’«Intertexte»? « La dernière question que l’on peut se poser serait celle du texte qui n’aurait pas de genre, ou qui serait unique dans son genre (…) Or, un texte, qu’on le veuille ou non, appartient toujours à une classe…» (p. 33) Quelle classe pour l’Intertexte ? Une chose est certaine : on ne peut réduire l’Intertexte à un simple concept rhétorique. Ce serait une sorte de castration (castratura, pour utiliser un mot cher au Roland Barthes de S/Z), castración de sa perspective révolutionnaire en tant que nouveau genre narratif.8

Dans le chapitre 2 de la première partie, Construire un système à partir d’un modèle déjà établi, Sophie R. va se pencher sur la dimension communicationnelle de la littérature selon Roman Jakobson. Ce faisant, elle frôlera, à son insu, un élément fondamental de l’Intertexte : le lecteur comme agent décisif dans son élaboration. Un roman est écrit pour un lecteur, mais le rôle de celui-ci est purement passif, il est là pour lire, non pour écrire. Bien sûr, l’auteur (le romancier) est aussi un lecteur, parfois un « mauvais lecteur » de son propre texte, auquel il peut donner, de surcroît, une signification ou une importance erronée : « On peut tout à fait envisager qu’un auteur n’a pas compris la nature de son message : un message à une valeur poétique que son émetteur n’a pas vu. Genette, dans Fiction et Diction, nomme « littéralité conditionnelle » ce genre de cas – il veut dire par là que le caractère littéraire du texte est conditionné par la réception d’un lecteur et non par l’intention de l’auteur qui a un tout autre but. » (p. 39) Tout en le mettant en rapport avec l’auteur « mauvais lecteur », Sophie R. parle ici pour la première fois du lecteur, mais sans théoriser en profondeur sur sa position dans la littérature, position passive, purement réceptive dans le monde du roman. Ce qui n’est pas du tout le cas dans l’Intertexte.

La boîte à ouvrage de Sophie

En analysant le modèle logique (p.40) elle fera référence d’une façon plus appuyée au lecteur, notamment dans l’Exercice 1, Lire tous les livres et dans l’Exercice 2, Écrire pour tous les lecteurs. Il s’agit surtout de mettre en relief le « carré logique » qu’on attribue à Aristote :

3) Il faut écrire pour certains lecteurs

4) Il ne faut pas écrire pour certains lecteurs (p.41)

Les raisonnements qui accompagnent ce jeu aristotélicien sont d’une grande précision et d’une drôlerie à peine dissimulée, digne de la Comtesse de Ségur. Barthes, pour qui l’enjeu du travail littéraire (« de la littérature comme travail ») est de faire du lecteur non plus un consommateur mais un producteur du texte9, aurait sans doute ri devant cette exquise frivolité rhétorique et logique. Un peu plus loin, dans l’exercice N°3 Le système des genres littéraires, Sophie R. passant par-dessus toute frivolité, s’approchera de l’Intertexte : « Laissons de côté la Comédie et la Tragédie telles qu’elles sont définies par Aristote à partir de l’importance et de la qualité des personnages et allons à la proposition 4 où il nous faut imaginer un genre où les personnages principaux ne sont pas de condition supérieure, tandis que les personnages secondaires peuvent l’être. On peut certes trouver des exemples de ce dispositif : Les Bonnes de Jean Genet, certaines pièces de Marivaux, ou encore de Germinal de Zola (…) mais ces textes n’appartiennent pas à un même genre répertorié. Faut-il alors créer un nom de genre pour désigner la classe ainsi définie ? C’est l’intérêt théorique du carré logique que de soulever cette question. C’est alors à rien de moins que l’invention d’un nouveau rayon dans la bibliothèque de Babel que nous permet de rêver notre examen systématique. » (p.42) (Je souligne) « Or, quel modèle choisir ? » s’interroge encore Sophie R. Et elle répond, faisant appel à sa boîte à ouvrage : « Le choix d’un modèle comporte une part d’arbitraire et de bricolage : on prend le modèle dont on pense qu’il fonctionnera le mieux, quitte à revenir sur son choix chemin faisant ». (p.42) C’est ce que j’ai fait moi-même au moment de choisir un des modèles pour l’Intertexte : Ulysses, de James Joyce.

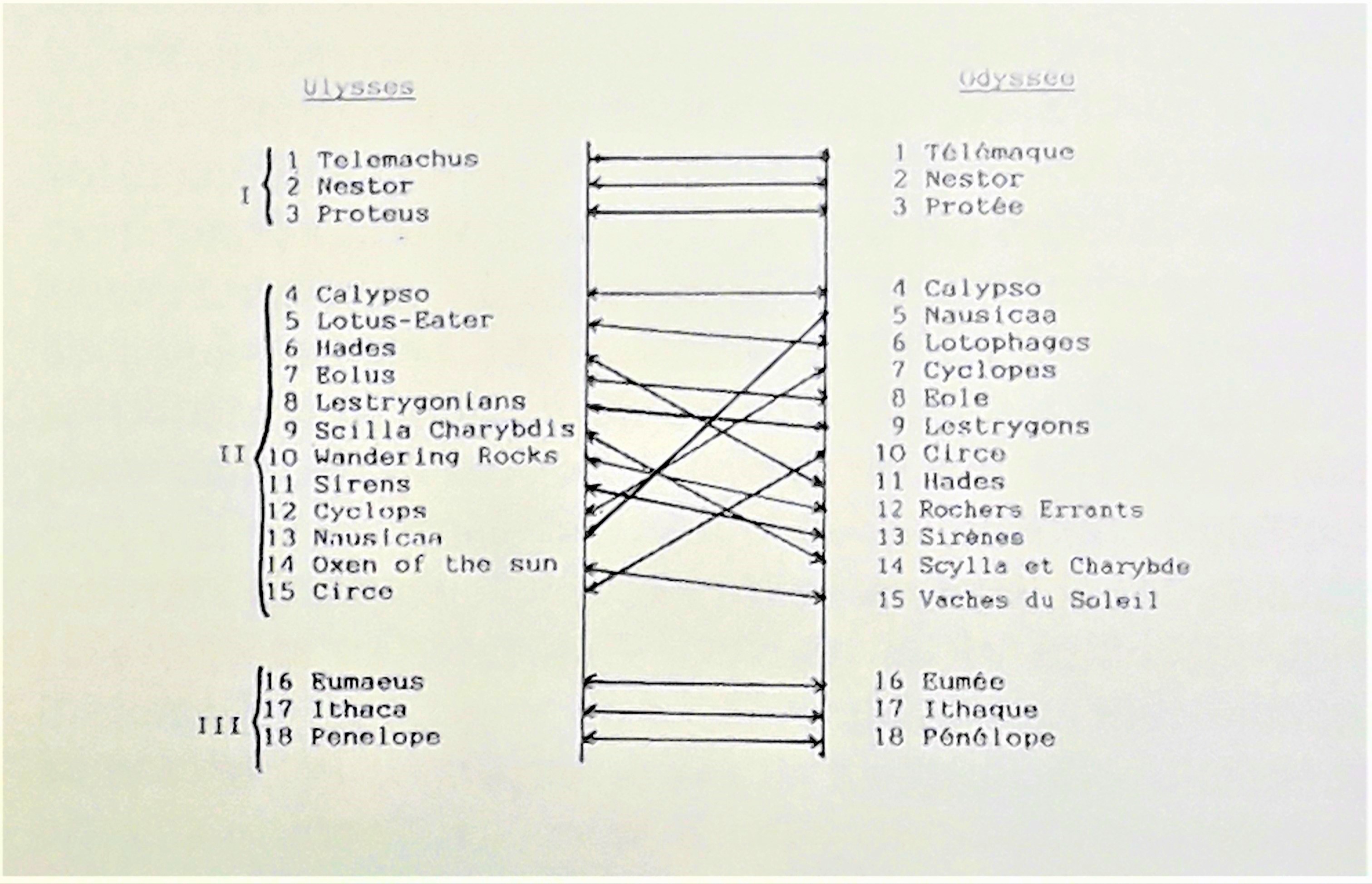

La lecture d’Ulysses n’est pas facile. Le Grand Bibliothécaire de Babel (et directeur de la « Biblioteca Nacional de Argentina » entre 1955 et 1973), Jorge Luis Borgès, qui aimait, de son propre aveu, davantage la lecture à l’écriture, ne se donna pas la peine de lire convenablement l’œuvre de l’écrivain irlandais, et cela en dépit de sa connaissance de l’anglais, langue qu’il dominait avec fierté10. Il ne comprenait pas l’engouement pour un livre porté aux nues par des critiques… qui ne le comprenaient pas non plus dans tous ses aspects. Même Richard Ellmann, considéré comme le meilleur spécialiste de Joyce, ne s’attarde pas suffisamment sur la construction intertextuelle de l’œuvre. Alors, je fus bien obligé d’examiner et de démonter le mécanisme intertextuel mis en œuvre sous la surface apparemment uniforme d’Ulysses, faisant l’effort, bien inutile, d’adresser à Philippe Sollers le résultat de mon investigation11.

Tableau intertextuel Ulysse / Odyssée

En découvrant cette structure intertextuelle, tout en admirant l’intuition et l’audace scripturale de Joyce dans la construction d’un texte manifestement éloigné du roman conventionnel (non seulement par l’intertextualité sciemment choisie et structurée, mais aussi parce que Joyce donne une forme à la masse de son texte : la forme d’un pont 12), je me posai une question qui semblait évidente : pourquoi l’écrivain, intellectuellement très exigeant, avait-il choisi de travailler en intertextualité avec une œuvre écrite en grec (langue qu’il ne dominait pas) et non pas avec la Commedia de Dante Alighieri, matrice de l’italien moderne, langue qu’il connaissait assez bien ? (Joyce parlait italien à table avec ses enfants à l’époque où ils habitaient à Trieste). Alors, puisqu’il ne l’avait pas fait, j’allais le faire moi-même en prenant son Ulysses comme modèle. Le résultat, après plusieurs versions différentes, fut La Guérison.

Joyce était un ancien élève d’un lycée jésuite et son enfance et sa jeunesse ont été marquées par le catholicisme traditionaliste de l’Irlande du Sud. S’introduire dans la Commedia, le poème axial du christianisme (« le diamant de l’art catholique» selon Philippe Sollers13) était, sans doute, idéologiquement très difficile pour lui. Il avait raison de se méfier : La Guérison, en mettant à nu la Commedia, montre la qualité profondément révolutionnaire, dans un sens aussi bien individuel que social, de l’œuvre de Dante, dont l’apport le plus subversif est, peut-être, celui du dépassement du mythe chrétien vers sa poétisation. De mythe, il devient mythologie, à l’instar du mythe grec qui, en partie grâce à Homère, devient la mythologie grecque. C’en était trop pour les Papes contempteurs de Dante, qui voyaient dans son œuvre une critique et un affaiblissement redoutable du christianisme populaire, dont la naïveté est si nécessaire pour les intérêts matériels de l’Église ; c’était trop aussi pour Joyce, charmant petit-bourgeois de la ville de Dublin, toujours très catholique au fond de son cœur.

Passons rapidement sur le chapitre Construire un système de toutes pièces, car ce n’est pas le cas de l’Intertexte : il ne peut naître du néant, il est toujours tributaire d’autres textes. Barthes et sa disciple Julia Kristeva ont défini clairement (en s’appuyant sur Bakhtine et le dialogisme) le concept d’intertextualité, dépassant, par leur prolixité, le cadre fixé par Genette pour lequel l’intertextualité est englobée dans la « transtextualité ». Sophie R. le souligne dans l’Invention de Néologismes, exercice 2, La transtextualité et ses variantes. En ce qui concerne l’Intertexte, une seule incise est sans doute intéressante : celle qui rappelle la définition de Jakobson du couple métaphore / métonymie, dans la mesure où l’Intertexte utilise la métonymie comme figure rhétorique centrale, contrairement au roman, fondé plus largement sur la métaphore. 14 Par exemple, dans La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain) j’ai recours à un large éventail de citations prises dans les Faust classiques (Lenau, Goethe, Marlowe, etc.), que j’utilise ensuite non comme de simples citations métatextuelles, périphériques, mais comme des textes s’incorporant au texte principal du récit, sur un même niveau. Le lecteur du Faust latino-américain passe au Faust de Lenau, de Goethe, de Marlowe, de Valéry, de Thomas Mann, etc., sans aucune transition, comme s’il s’agissait d’un seul et même texte. La substitution métonymique est totale. Où est l’intérêt de cette procédure ? Cela dépend du lecteur, qui est appelé à introduire ses propres textes, à participer lui aussi à l’écriture de l’Intertexte, exactement comme je l’ai fait avec la légende faustienne. Tout cela est impossible dans le roman, puisque le roman est un texte fermé au lecteur, qui doit se contenter de lire ce que le romancier lui offre. Bien sûr, ce jeu entre lecture / écriture semble encore quelque peu utopique, mais les nouvelles technologies dérivées de l’invention de l’écriture électronique le rendent de plus en plus réalisable.15

Nous disions au début de cet article que dans ses Exercices de théorie littéraire Sophie R. prend comme outil de travail la logique formelle, tout en offrant à ses étudiants l’opportunité de prolonger leurs propres réflexions en suivant la même voie, parfaitement rodée depuis Aristote. Elle ira jusqu’à leur proposer de construire un système de toutes pièces (p. 44) y compris en ayant recours aux « tableaux ». (p. 46) Or, dans l’un de ces tableaux, elle fera mention d’autres concepts très intéressants pour éclairer l’Intertexte, notamment l’imitation et la transformation (dans ce sens, La Guérison serait une imitation de la Commedia, impliquant une transformation du texte dantesque). Plus compliqué est son tableau sur le syndrome de la case blanche, où elle touche, à son insu, un autre élément très important pour l’Intertexte : la dimension autobiographique du récit. Plus que le roman, l’Intertexte fait appel à l’autobiographie, réelle ou fictive, de l’écrivain. Dans La Société des Hommes Célestes, je fais le récit de ma propre éducation depuis l’école maternelle jusqu’à mes études en médecine et en philosophie, passant par l’éducation religieuse, l’école militaire, l’«école de psychanalyse» et l’« école de l’amour». C’est l’axe narratif du Faust latino-américain parti hardiment à la recherche de la connaissance depuis la petite enfance. Bien sûr, cette autobiographie comporte beaucoup d’aspects fictionnels imposés par l’architecture faustienne de la narration, mais elle est le contrepoint scriptural d’une vie. 16

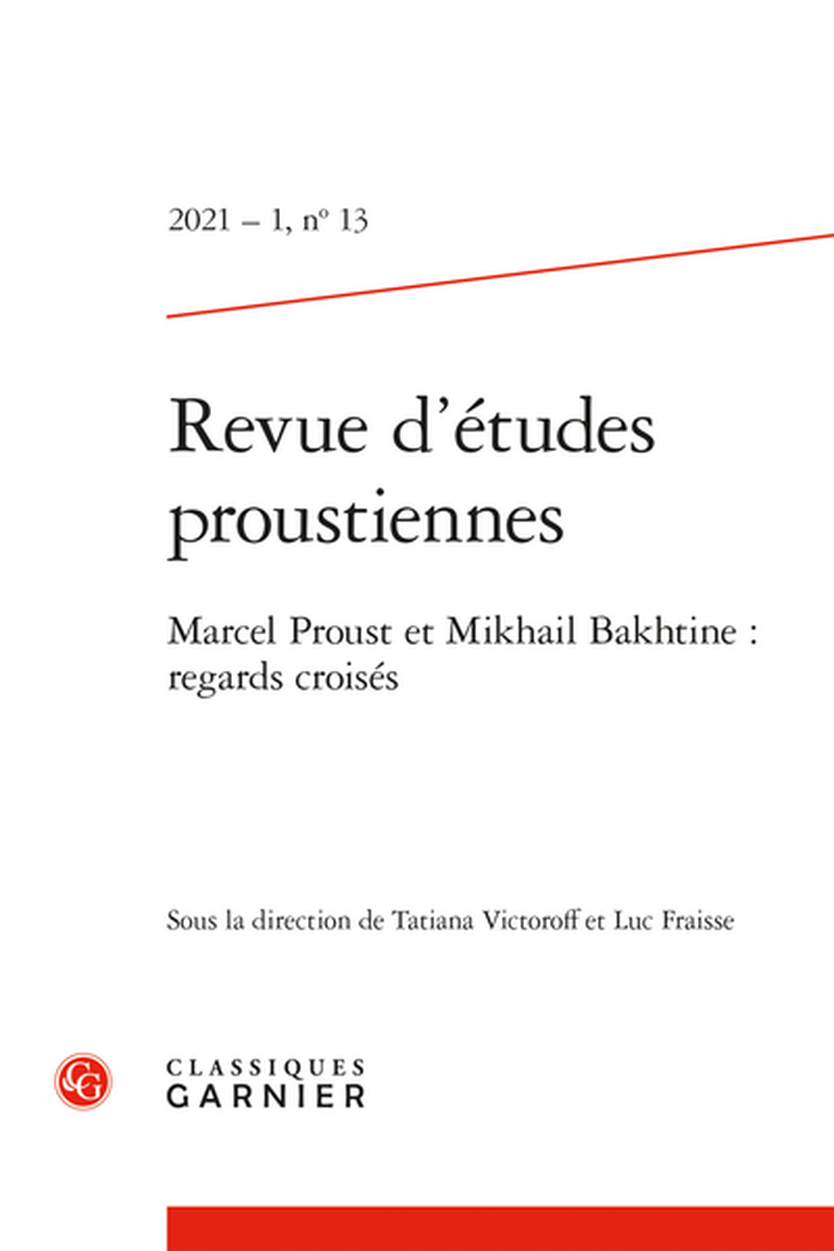

Sophie R., toujours dans son tableau le syndrome de la case blanche, essayera d’y caser l’autobiographie et ses relations avec le roman, ce qui la poussera à parler de « l’autofiction » : « Serge Doubrosky écrit en 1977 un roman intitulé Fils dont le héros s’appelle Serge Doubrovsky. Il invente ainsi le genre de l’autofiction (néologisme qu’il forge en cette occasion), qui a connu beaucoup de succès depuis. » (p.49) L’éminente théoricienne (au CV flamboyant) se trompe. L’autofiction a été « inventée » par Marcel Proust, bien plus tôt. C’est lui qui fait coïncider pour la première fois, dans une œuvre de grande envergure comme la Recherche, le nom de l’auteur avec celui du protagoniste du texte 17. Cet escamotage historique et rhétorique de la Recherche n’est pas une méprise anodine. Elle est révélatrice d’une vision romanesque de la littérature. Car la Recherche, l’un des « modèles » de l’Intertexte, n’est pas un roman, mais bel et bien une « autofiction », genre intermédiaire entre le roman et l’Intertexte18. On peut spéculer à l’infini sur la distance entre l’auteur et le narrateur, nettement décelable dans le roman comme genre littéraire, mais dans la Recherche, qui se situe au-delà du roman, cette distance n’existe pas ou elle n’est pas de la même nature que dans Jean Santeuil, roman écrit à la troisième personne du singulier par le jeune Proust avant son œuvre maîtresse. Sophie R., analysant le Discours du récit de Genette, se méprend sur la véritable dimension narrative de la Recherche: « Plus encore, alors que l’on découvre depuis des années, grâce à la critique génétique qui se penche sur les brouillons et les manuscrits, que l’œuvre de Proust est totalement inachevée, de sorte qu’on en rencontre aujourd’hui même dans les librairies de multiples versions concurrentes, bien différentes de celles que connaissait Genette à l’époque où il écrivait Discours du récit (je souligne), cela ne signifie pour autant que la dimension proprement théorique de cet essai en soit invalidée. Comme l’écrit Genette dans Codicille, la Recherche telle qu’elle apparaît dans Figures III n’est finalement qu’«une sorte d’objet narratif non identifié, presque apocryphe, et forgé pour les besoins de la cause narratologique ». (p.13) C’est stupéfiant.

Nous pouvons nous demander ce que Proust, qui prolongea héroïquement sa vie de malade asthmatique pour pouvoir écrire le mot « Fin » au terme du manuscrit de la Recherche, penserait d’une affirmation si catégorique comme celle de Sophie R., stipulant que son œuvre est « totalement inachevée » et qu’elle comporte de « multiples versions » différentes.19 Lesquelles ? A part les mauvaises traductions (surtout en espagnol), la Recherche est un corpus narratif solide et univoque (une seule voix : celle de Marcel Proust). Si les imprécisions proustologiques de la théoricienne à propos de la Recherche sont regrettables (ainsi que celles de Genette qui parle -je répète pour souligner son extravagance- « d’une sorte d’objet narratif non identifié, presque apocryphe »), c’est parce que sa propre conception de la littérature est essentiellement « romanesque ». Sur ce point, aucune différence entre elle et un romancier comme William Styron, l’auteur du best-seller Le Choix de Sophie, où une mère doit faire le douloureux choix entre ses deux enfants, dont un seulement échappera à la mort dans un camp de concentration nazi.

Le choix de Sophie : roman ou intertexte ?

Imitant un peu Julia Kristeva, sémiologue qui, poussée par la mode germanopratine du succès parisien, s’éloigna de la linguistique pour écrire des romans (y compris un « thriller » désastreux), Sophie R. est devenue, elle aussi, romancière. Dans Embrasser Maria (Ed. Les Pérégrines, 161 pages, Paris 2022) 20 la narratrice, Sophia, s’approchant de la démarche proustienne, a le même nom que l’autrice, Sophie (la lettre «a» à la place de la lettre «e» rappelle forcément La Disparition, le roman de Georges Perec qui exclut la lettre « e » de son récit, mais ce remplacement de la voyelle n’arrive pas à camoufler le jeu identitaire indéniable entre l’autrice et la narratrice). Seulement, dans À la Recherche du temps perdu le narrateur et protagoniste - «Marcel» - est un écrivain à l’égal de l’auteur, Marcel Proust, qui déroule devant le lecteur sa propre vie « scripturale ». Écrire était son plus ardent désir, sa « vocation ». (Barthes voyait dans « le désir d’écrire » l’un des axes conducteurs de la Recherche qui serait, vue sous cet angle, l’histoire de l’accomplissement d’une écriture). La Recherche et ses 4000 pages sont loin d’Embrasser Maria mais, en revanche, ce premier roman de Sophie R. remplit avec virtuosité la case blanche du tableau de Philippe Lejeune pour laquelle il n’y avait pas encore un exemple concret21. Maintenant, c’est fait. Doit-on saluer un exploit narratologique et rhétorique historique ? De toute évidence, la théoricienne n’arrive pas à concevoir un genre narratif différent du roman, elle hésite à s’arracher au romanesque, choix déchirant et douloureux.

Pour revenir à La Guérison (la guérison du romanesque, bien entendu) ouvrage, nous disions, qui implique quelque chose comme une « transformation » de la Divine Comédie, serait-elle seulement un hypertexte inventé par un romancier à la limite de la folie ou une simple « hétérométalepse » dans le sens genettien du terme, et non pas un Intertexte ?22 Sophie R. assure que dans l’hétérométalepse, telle qu’elle la conçoit, celui qui réalise la métalepse est une autre personne que l’auteur et que « c’est au sein d’une réécriture -d’une opération hypertextuelle donc- que l’on peut opérer une telle transformation. On peut parfaitement concevoir, par exemple, une réécriture de l’Odyssée… » (p.52) J’abrège son propos pour mettre l’accent sur la possibilité qu’elle envisage, bien in ritardo, d’une réécriture de l’épopée homérique (performance intertextuelle déjà réalisée par Joyce en 1920 dans Ulysses, rappelons-le). Pour ma part, je préfère utiliser mon propre néologisme -l’Intertexte- pour dénommer la « réécriture » de la Divine Comédie : « La Guérison Intertexte » au lieu de « La Guérison Hétérométalepse » . Cela dit, si voir dans l’Intertexte un simple concept rhétorique correspond à une « castratura » de sa dimension comme genre narratif, lire La Guérison comme un roman historique autour de Dante (il y en a des dizaines) correspond à une lecture corsetée qui laisse en marge le véritable but de l’ouvrage : dépasser le roman comme forme narrative, aller vers une nouvelle forme de narrer. Le jeu intertextuel avec la Commedia n’est, au fond, qu’un moyen pour y accéder. La preuve (et contre preuve) est La Société des Hommes Célestes. Dans la SHC, intertexte qui a suivi La Guérison, je suis passé de l’expérimentation intertextuelle autour de l’œuvre d’un seul auteur (Dante), à l’intertextualité expérimentale avec le collège faustien (Marlowe, Lenau, Goethe, etc.), non pas pour écrire un nouveau Faust, mais toujours dans le but de dépasser les limites étriquées du roman. Dans ce sens, j'utilise la légende faustienne à la façon d'un fabuleux tremplin. Le Faust latino-américain (le titre rappelle le Faust Irlandais de Lawrence Durrell) n'est qu'une conséquence de ma tentative « post -romanesque».

Sophie R., dans le dernier chapitre de la première partie de son ouvrage, -Paradoxes et impossibilités- revient sur la problématique posée, d’un point de vue théorique, par la « lecture », notamment dans l’Exercice N°1, Écrire pour ne pas être lu. C’est émouvant. Elle appelle cela « lecture antilectoriale » et elle prend comme exemple une fois de plus Ulysses de Joyce, œuvre vouée à une lecture antilectoriale partielle : « C’est à peu près ce que dit Joyce à propos de son roman Ulysses quand il déclare, si l’on en croit Lacan, que son travail ne cessera de donner du travail aux universitaires, autrement dit qu’aucun commentateur savant ne parviendra à rendre compte de l’ensemble des allusions et références dont il a émaillé son texte ».(p.59) C’est faux en ce qui concerne Ulysses, livre dense mais intégralement lisible dans sa version originale en anglais. Néanmoins, c’est vrai en ce qui concerne Finnegans Wake, ouvrage écrit pour une lecture antilectoriale presque totale : le texte mélange plus d’une dizaine de langues, et il est semé de néologismes et de références factuelles approximatives, un peu comme dans un cauchemar nocturne. La métaphore-métonymie narratologique est magnifique et, grâce à cela, la lecture, très difficile, est néanmoins praticable... et passionnante. Cependant, Joyce voulait être lu, ne serait-ce que par des universitaires ou des théoriciens de la littérature. « La lecture antilectoriale nie une conception conative (centrée sur le destinataire) de l’écriture littéraire : le but de l’écriture littéraire ne serait pas une interaction avec un ou plusieurs autres »,(p.59) précise la théoricienne. Ceci est concevable peut-être dans le monde du roman, mais pas du tout dans celui de l’Intertexte. Le roman, nous le disions un peu plus haut, est un texte fermé scripturalement, qui, à la rigueur, n’a besoin d’aucun lecteur pour exister comme textualité : le lecteur est un élément complètement passif, il est là pour lire … ou ne pas lire. 23 L’Intertexte, par contre, a absolument besoin du lecteur pour exister en tant que tel, car le lecteur est appelé à écrire lui-aussi, à devenir « lecteur-écrivain » et à modifier, s’il le veut, le texte qu’il est en train de lire. Bien entendu, un lecteur naïf pourrait lire un Intertexte comme un roman un peu bizarre, pas très différent d’un autre roman. On est toujours dans le champ de la littérature narrative. Toutefois,« le vrai lecteur est celui qui veut écrire », disait Roland Barthes dans sa Théorie du Texte24, théorie, d’ailleurs, dont Sophie R. ne tient aucun compte dans ses Exercices, justifiant ainsi le mécontentement et le courroux de ses élèves chahuteurs.

Alors, qu’en est-il de l’«autolecture», de l’écriture pour soi, de l’«écriture privée», à l’instar de celle d’un journal intime qui n’envisage aucun destinataire? « On s’aperçoit alors que nous manquons de mots et d’idées pour désigner le curieux phénomène qui fait que l’on connaît généralement le texte qu’on vient d’écrire, alors qu’on ne l’a pas « lu » strictu sensu : comment appeler la prise de connaissance de ce que l’on écrit au fur et à mesure qu’on l’écrit et peut-on encore l’appeler « lecture » ? » (p.60) Brave question. Elle est au centre de l’acte très mystérieux d’écrire, de celui de l’attention-sur-soi au moment de l’écriture. Roland Barthes parlerait peut-être des « haïkus », les micro-poèmes de la tradition poétique japonaise, textes minimes qui veulent saisir dans son immédiateté le couple conscience-écriture et qui ont hanté la dernière partie de son œuvre et de sa vie.25 Or, l’autolecture se situe à un niveau de conscience différent de celui de l'haïku ; elle est, dans le meilleur des cas, un moyen de travail qui s’active chaque fois que l’écrivain révise et corrige son texte. C’est ce que Flaubert faisait sans cesse, toujours en quête de la phrase parfaite. Et Proust, corrigeant implacablement son texte en y ajoutant ses fameuses «paperolles» pour parachever son œuvre.26 Ou encore Michel Butor, dont chacun de ses livres est le fruit de plusieurs versions préalables.27 L’autolecture est une procédure déterminante de la qualité finale d’un texte. Le paradoxe «écrire pour ne pas être lu», s’efface de lui-même dans le cas de l’écrivain soucieux de « bien écrire ». On pourrait dire que le « premier » lecteur-écrivain est l’auteur lui-même et cela sans distinction de genres. Roman ou Intertexte sont le produit d’un lecteur-écrivain, même si le romancier (surtout le « mauvais » romancier, le romancier cliché, le romancier mécanique, le romancier automate, le romancier commercial) ne tient pas compte de cette dimension de son travail. En revanche, l’écrivain d’Intertextes (l’écrivain intertextuel) est, nécessairement, conscient de sa condition de « lecteur-écrivain ».

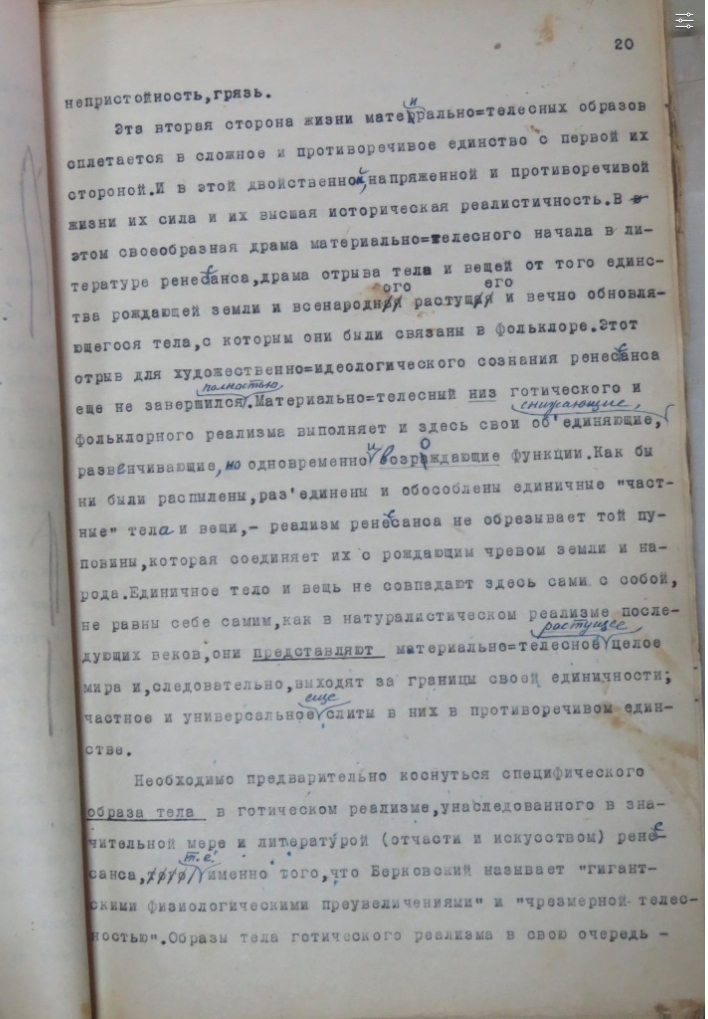

L’« écrivain intertextuel » (appelons-le ainsi) a recours aisément à l’« extrapolation ». « Celle-ci (signale Sophie R. au début de la partie II de son manuel) se situe à mi-chemin entre l’induction et la déduction, et elle désigne le recours à un concept en dehors du domaine où il est habituellement utilisé. »(p.65) Les extrapolations peuvent être purement littéraires, mais elles peuvent aussi aller chercher leurs objets dans d’autres arts ou dans les sciences. Cette dernière possibilité a été décisive pour moi, dans la mesure où je considère que le roman comme genre littéraire est « newtonien », tandis que l’Intertexte est « einsteinien ».28 Cela est particulièrement clair lorsqu’on compare le roman de personnages du XIXe siècle avec les intertextes précurseurs comme Ulysses, ou avec une autofiction comme la Recherche. « Toute la question est alors de savoir dans quelle mesure ces emprunts au discours des sciences constituent des métaphores et dans quelle mesure ils sont pris de façon littérale »,(p.66) prévient Sophie R. Dans Bakhtine, le roman et l’Intertexte, je mets en exergue le recours très fréquent de Bakhtine aux modèles des sciences, surtout à l’astronomie, « pas toujours comme métaphore »29. En effet, le grand théoricien du roman ne se prive pas d’«extrapoler » les modèles de la science vers la littérature, donnant ainsi à ses théories une validité supplémentaire. Pour ma part, l’extrapolation que je fais entre physique et littérature dans ma Théorie de l’Intertexte est avant tout théorique. Il ne s’agit pas d’extrapolations opérées entre des textes littéraires et la mécanique newtonienne ou la théorie de la relativité, mais de prendre appui sur ces dernières pour analyser le fonctionnement du roman. C’est ainsi que dans Bakhtine, le roman et l’Intertexte, j’ébauche les extrapolations qui éclairent la différence entre les deux genres («Théories esthétiques / Théories scientifiques»30), ébauche que je développe plus longuement dans Proust, Bakhtine et la polyphonie romanesque chez Dostoïevski 31. L’extrapolation est donc une procédure qui peut avoir lieu non seulement entre la science et les textes de fiction32, mais aussi entre les sciences exactes et les théories littéraires. Sophie R. abordera l’extrapolation en prenant comme référence la géométrie et les translations qui s’opèrent au niveau des figures géométriques : « On définit en géométrie la translation comme le déplacement d’une figure géométrique d’une certaine distance, suivant une certaine direction, autrement dit, suivant un vecteur. La translation est une transformation très limitée (…) La figure est pour ainsi dire reproduite exactement à l’identique, mais en un autre lieu…» (p. 67) Cependant, comme elle le reconnaît à la fin de son très intéressant Exercice sur la translation, « lorsque l’on tente d’extrapoler de la géométrie à la littérature, la notion de translation s’éparpille en une multitude de concepts dont aucun ne s’impose avec la force de l’évidence – or, lorsqu’on fabrique un concept, un des signes du succès de l’entreprise est d’avoir la sensation qu’il était nécessaire, qu’il vient combler un manque »(p. 71)

À cet égard, il est sans doute utile de mentionner Madre / Montaña/ Jazmín 33, Intertexte écrit en espagnol en intertextualité avec La Mère de Gorki, La Montagne Magique de Thomas Mann et La Comarca del Jazmín du poète chilien Oscar Castro. J’utilise le carré, la croix, le cercle et la spirale comme figures géométriques pour donner une forme à l’ensemble du texte et cela en rapport esthétique avec le récit, caractéristique essentielle de l’Intertexte. Le récit de M/M/J raconte les luttes de l’Unidad Popular chilienne au début des années 70, telles qu’on les observait depuis la France. Le texte qui raconte la bataille de La Moneda, le palais présidentiel où Salvador Allende mourut en martyr, est construit en forme de carré dans une sorte de translation de la forme carrée du palais. De plus, puisque le récit est écrit à Paris, ville développée en spirale autour d’un cercle (l’île de la Cité), il a été structuré suivant aussi les données géométriques de la spirale. Le jeu entre les textes et les figures géométriques se fait en tenant compte des théories de Kandinsky et de Klee à propos de l’engendrement du carré par la croix et de la spirale par le cercle34. Pour sûr, toutes ces subtilités (ou complexités) structurelles échappent au roman, dont la masse textuelle n’a pas d’autre forme que celle du nombre de pages et de son organisation éventuelle en chapitres, coupures, etc., mais ces complexités formelles sont normales dans la structure de l’Intertexte. Sophie Rabau, prisonnière des limites du roman, constate que « la translation en géométrie suppose en effet une identité des figures, tandis qu’en littérature, dès lors qu’on emploie le terme « translation » de façon métaphorique, cette identité est introuvable. Tout ce que l’on peut avoir, c’est une analogie entre deux textes. Or cette analogie est largement construite par le lecteur. On pourrait ici proposer une loi : toute translation est lectoriale. La translation est dans l’œil du lecteur qui fabrique de la similarité et qui construit de fait la relation translationnelle.»(p.71) La loi proposée n’est valable, à la rigueur, que dans le domaine du roman, mais pas dans celui de l’Intertexte, comme M/M/J le montre clairement : la relation entre les figures géométriques et les textes qui composent M/M/J n’est pas purement « lectoriale », subjective ; elle est le produit de l’écriture du « lecteur-écrivain » et fait partie objectivement de la structure textuelle.

La théoricienne et pédagogue sorbonnarde définira ensuite, dans le même Exercice (avec une certaine ambiguïté, sans doute inévitable, tant le sujet est complexe), d’autres concepts théoriques tels que monotranslation, polytranslation, translation en synchronie, translation en diachronie, et parlera de translation (en anglais), translatio (en latin) etc. « On peut imaginer des dispositifs, comme celui d’un texte mouvant, au sens littéral, c’est-à-dire dont les éléments se déplaceraient réellement sous nos yeux ».(p.68) Puis, sans trop s’attarder sur la révolution cybernétique, elle ajoute : « Les nouveaux supports de lecture vont sans doute rendre très courant ce phénomène », (p. 68) citant comme exemple… Harry Potter et la chambre des secrets, montage édito-commercial destiné aux enfants crédules ! 35 Elle aurait pu encore ajouter, sans se leurrer, que ces nouveaux « supports de lecture » vont rendre très courant le phénomène de la lecture-écriture et, par conséquent, de l’Intertexte (Habermas, rappelons, signale que l’invention de l’imprimerie a permis à l’homme de devenir lecteur ; parallèlement, il constate qu’Internet fait de nous des écrivains potentiels.) C’est logique. Sophie R. parle aussi de « transposition » : « La transposition qui mériterait le mieux l’appellation de translation serait peut-être celle qui se fait moyennant un déplacement non métaphorique du cadre de l’action (Ulysses de Joyce, par exemple, déplace l’Odyssée de la Méditerranée à Dublin) » (p.70). Dans cette perspective, La Guérison comme « nouvelle Divine Comédie » (comica, bien sûr) impliquerait-t-elle une « translation » puisqu’il y a un déplacement non métaphorique du cadre de l’action de la Florence de Dante à l’Araucanie chilienne ? Toutes ces questions sont encore trop rhétoriques. Essayons donc d’aller au-delà des limitations imposées par la rhétorique et la logique formelle, ainsi que celles de la « logique addictive» de l’algèbre que Sophie R. met en action dans les Corrigés 1, 2 et 3 de l’Exercice N°2 (Don Quichotte + x = Les Fleurs du Mal). « La littérature est rarement abstraite », admettra pourtant Sophie R. un peu plus loin. (p. 72 - 75)

Parlant d’extrapolations transesthétiques : littérature et autres arts , Sophie R. s’intéresse à la relation entre la musique et la littérature. Excellente musicologue, elle va se pencher sur le concept de « syngraphie », autrement dit, de la simultanéité des notes, fait habituel dans la composition musicale, mais impossible à imaginer entre les mots et, encore moins, entre les phrases d’un roman lequel, dans ce cas hypothétique, serait illisible.36 En vérité, c’est la rigidité de la structure du roman qui empêche le phénomène de la syngraphie dans une œuvre narrative. En revanche, l’Intertexte est « syngraphique » par définition, puisque sous le récit apparent il y a simultanément un autre récit ou plusieurs autres récits qui le soutiennent. Le tableau intertextuel entre Ulysses et L’Odyssée dont il était question plus haut dans cet essai, est très explicite à ce sujet.37 La structure de l’Intertexte est souple et, grâce à sa plasticité et à sa réceptivité, elle est esthétiquement beaucoup plus riche que le roman. Toujours en fine musicologue, Sophie R. analyse aussi le concept d’Appogiature (p.76) (de l’italien appoggiare, appuyer), concept utilisé en musique (ornement servant à retarder la note suivante, la note principale, sur laquelle on veut insister), « qui pourrait être défini, en tant qu’appogiature littéraire, comme un type particulier de motif retardant. » (p.78) Cette notion de « motif retardant », pris à Goethe, « désigne les procédés permettant de retarder un dénouement connu d’avance».(p 78) Je laisse de côté les admirables finesses musicales de Sophie R. pour aller directement à un autre aspect structuralement partagé entre musique et littérature : le rythme. Dans un roman, le rythme est souvent lié à l’histoire racontée et, bien sûr, à la façon dont l’écrivain la raconte en utilisant plus ou moins de mots, de phrases, de paragraphes, de chapitres, etc. Or, dans l’Intertexte le rythme est déterminé aussi par la structure qui soutient le récit. Par exemple, dans La Guérison il y a trois parties qui correspondent, « métaphoriquement / métonymiquement », à l’Inferno, Il Purgatorio et Il Paradiso. Cependant, ce n’est pas seulement le contenu raconté qui correspond intertextuellement à la Divine Comédie, mais aussi le rythme de la narration et, surtout, le rythme de la lecture du texte. La première partie (la plus longue) est construite (grâce au jeu des citations dantesques, du croisement entre le français, l’espagnol, l’italien, le mapudungún et l’anglais, de la prose et de la poésie), d’une façon saccadée, abrupte et oscura … à l’instar des précipices de l’Enfer. La deuxième est moins irrégulière, plus homogène, moins « plurilingue » (l’anglais a disparu, confiné dans l’Enfer), et donc plus légère et facile à suivre au fur et à mesure que la lecture avance vers la fin, soulagement progressif rappelant l’ascension de Dante à travers les plateaux de la montagne du Purgatoire. Et la troisième, le Paradis, est nettement plus rapide, plus aisée et agréable à lire dans une seule langue, le français (l’espagnol, a disparu à son tour, confiné dans le Purgatoire). Il serait peut-être possible de parler, pour suivre Sophie R., d’«appogiature inversée » (on accélère au lieu de freiner, de retarder). Tout ceci est totalement impossible dans un roman ordinaire. Quant à l’appogiature littéraire à proprement parler, elle est très nette dans La Société des Hommes Célestes lorsque le protagoniste, Faust, l’écrivain fou, plutôt fatigué, décide de mettre un terme à son récit. Mais le médecin (le Dr. M., Méphistophélès) qui s’occupe de lui, s’oppose à ce final (d’après lui, trop mauvais et précipité, comme celui du Faust de Goethe) et lui en impose un autre… qui sera suivi encore d’un troisième, la « farce pornotragique ou l’examen de faustologie » (Le Château de Méphistophélès)38. D’ailleurs, La Société des Hommes Célestes débutant comme un récit en prose, finit comme une pièce de théâtre, dans une sorte d’extrapolation transgénérique à l’intérieur même de l’ouvrage

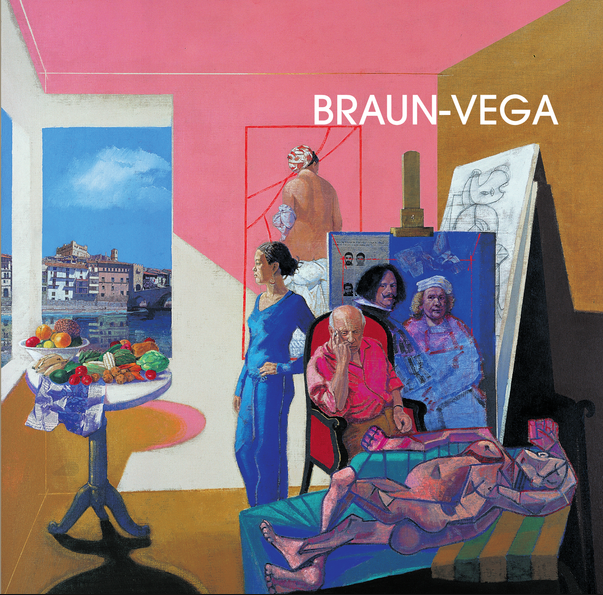

Parmi les extrapolations transgénériques, Sophie R. analyse la Focalisation au Théâtre, concept sur lequel je ne ferai ici qu’une rapide allusion concernant Œdipe Rouge 39, pièce de théâtre qui raconte les luttes de l’Amérique Latine contre l’Empire des États-Unis et que j’écrivis en intertextualité avec la tragédie grecque, notamment avec Œdipe Roi. La théoricienne signale que dans le théâtre « le spectateur a une vue d’ensemble de l’histoire qui se déroule, sans avoir accès aux pensées des personnages : on serait donc tenté de dire qu’au théâtre, la focalisation est toujours externe. Il n’y a guère de possibilité d’avoir affaire à une focalisation interne, sauf dispositif de mise en scène particulière : projection sur un écran de la scène filmée en ‘caméra subjective’ pour donner le point de vue d’un des acteurs ou bien, comme cela se pratique parfois, sollicitation d’un spectateur pour jouer un des personnages. Dans ce dernier cas, seul le spectateur sollicité aura un point de vue en focalisation interne ». (p. 88) Ces deux procédés sont utilisés ponctuellement dans Œdipe Rouge, en particulier celui qui approche l’« inter-cinématographie », concept que la théoricienne aurait pu analyser dans ses Extrapolations transesthétiques : littérature et autres arts. Elle ne le fait pas, malgré les interrelations de plus en plus fréquentes entre littérature et cinéma. Certes, elle fait référence à Woody Allen et à son film « La rose pourpre du Caire », mais seulement en le nommant sur un même niveau sémiologique que la Continuité des Parcs de Julio Cortázar.40 C’est tout. Sophie R. laisse aussi de côté les extrapolations entre littérature et peinture. Dommage. Klee disait : « Écrire ou dessiner sont identiques dans leur fond»41. C’est un peu ce que j’observai en écrivant L’Enlèvement de Sabine, intertexte qui raconte une histoire d’amour et de viol qui se tisse autour des Annonciations parsemées dans la ville de Florence 42. Toutefois, derrière cette extrapolation entre littérature et peinture (les événements du récit et les tableaux se répondent entre eux), il y a aussi dans L’Enlèvement de Sabine une extrapolation géométrique (comme dans M/M/J) et algébrique, procédé dont nous parlions lorsqu’il était question de géométrie, d’algèbre et de « logique cumulative» (p. 75): le livre est construit en rappelant la géométrie analytique cartésienne et le célèbre rectangle d’or de l’Antiquité, utilisé par Leonardo da Vinci dans son Annunciazione (Uffizzi). Bien entendu, les « translations » entre les figures picturales et le texte sont nettement objectives et non pas subjectives, purement « lectoriales », comme c’est le cas dans The madona of the future, la nouvelle de Henry James qui est prise en intertextualité par mon ouvrage.

Au cours du dernier chapitre de la deuxième partie du fascicule, Sophie R. analyse les Extrapolations Transfictionnelles ; les œuvres préconceptuelles : « Nombreuses sont les fictions qui semblent faire appel à la théorie, la défier, n’attendre qu’elle, voire anticiper le travail conceptuel que le théoricien n’aurait plus qu’à achever. » (p.91) Puis, elle énumère : Histoire véritable (Lucien), Fictions (Borgès), Don Quichotte (Cervantès), Madame Bovary (Flaubert). « Il semble bien qu’il existe une sorte de bibliothèque idéale du théoricien où il suffit d’aller puiser quelques concepts déjà largement construits pour les importer dans un discours théorique. » (p 91) Précisément, l’Intertexte, étant donné sa construction, comporte, dans une certaine mesure, sa propre théorie, théorie qui sera différente d’Intertexte en Intertexte. Il n’y a pas une théorie de l’Intertexte, il y a autant de théories que d’Intertextes. C’est aussi l’une des différences essentielles avec le roman, généralement explicable par des théories globales extérieures à sa textualité, théories qui analysent les romans les plus divers utilisant toujours les mêmes paramètres. Mais, j’insiste, les théories romanesques sont, en principe (sauf les quelques exceptions répertoriées par Sophie R.), extérieures aux romans eux-mêmes. Le romancier s’occupe de narrer, non de théoriser. Par contre, l’écrivain intertextuel en tant que lecteur-écrivain est appelé à théoriser sur son propre texte : il incorpore la théorie littéraire presque comme un élément narratif de plus. Ce faisant, il réalise une véritable « auto-critique » de son travail. Le lecteur-écrivain se place dans une perspective d’«auto-conscience ». Il est, par définition, plus conscient que le romancier ordinaire, lequel souvent se perd volontiers dans ses développements textuels.

Dans Embrasser Maria, Sophie R., romancière, en dépit de sa haute condition de pédagogue et de théoricienne, part à la recherche de son ego perdu : Sophia, protagoniste et narratrice du roman, devient la maîtresse de Maria Callas, célébrité mondiale et idole de la presse, contrairement à elle, dont « on ne parle jamais ». On apprend aussi qu’Aristote Onassis est son riche « cousin ». À l’égal de la diva, elle passe de splendides vacances dans le yacht d’«Aris » ou sur son île privée, Scorpio (en l'absence de Jacqueline Kennedy, heureusement). De surcroît, elle est médecin et chirurgienne (« je ne vous ai pas dit que j’étais médecin ? ») capable de réaliser une fausse autopsie sur un faux cadavre (celui de Maria Callas) et de lui faire une phalloplastie (sic), opération aux antipodes de la castratura, pour métamorphoser Maria en Mario (Sophie de Réan et ses « opérations » sur sa poupée de cire, très endommagée et cadavérique, n’est pas loin).43 Sophia, chirurgienne lesbienne et fière de l’être (elle a raison), s’adonne curieusement, sans peur de se contredire, à une sorte de « thérapie » qui permet à la femme de cesser d’être femme pour -enfin!- devenir un homme (comprenne la féministe qui pourra). Pourquoi pas ? Une romancière, contrairement à une maîtresse de conférences attachée à ses lourds devoirs pédagogiques, peut se permettre n’importe quoi dans sa fantaisie !44 Ce type d’affabulations était déjà à la mode à l’époque des romans de chevalerie, pourquoi pas aujourd’hui ? En tout cas, c’est évident : le roman, y compris le roman enjolivé de petites touches intertextuelles et polyglottes, sert à conforter avant tout les fantaisies égocentriques du romancier. L’Intertexte, dans la mesure où l’écrivain le tisse explicitement avec l’écriture des auteurs autres que lui-même, échappe par définition à l’égocentrisme romanesque. 45

Rendant un hommage à peine voilé à Michel Houellebecq, le « romancier à la mode de Paris », étendard du milieu germanopratin et auteur du best-seller Extension du domaine de la lutte, la théoricienne propose à ses élèves un exercice qu’elle appelle Extension du domaine de la rime.46 Ce titre, qui met en valeur un romancier qui se définit lui-même comme « une putain de la littérature », est déplorable, surtout si on pense à la candeur et à la bonne foi de la jeunesse sorbonnarde, prête innocemment à tout pour s’instruire.47 Elle s’auto-interroge : « On n’a jamais pensé à se demander si on peut parler de rime, par extrapolation, dans (...) un texte narratif en prose. En quoi consisterait (…) la rime si on en faisait un instrument propre à raconter une histoire ? » (p. 85) Ses réflexions sur l’extrapolation possible de la rime poétique au récit en prose sont très pertinentes, mais elle laisse passer une superbe opportunité pour enrichir son sujet : elle oublie la rime comme mécanisme de narration fondamentale avant l’invention de l’imprimerie. Elle ne tient pas compte de la terza rima, la « tierce rime » que Dante utilise du début à la fin du récit versifié de la Divine Comédie. Ni du Roman de la Rose, long récit en octosyllabes à rimes plates de Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Ni d’Il Fiore, « remake porno » du Roman de la Rose, délicieusement accompli par Dante lui-même en trois mille hendécasyllabes organisés en deux cent trente-deux sonnets. Etc. Au Moyen Age, les récits littéraires se faisaient en vers pour, entre autres, faciliter le travail des copistes. Le domaine de la rime avait une extension somptueuse. La prose, rimée ou pas (Borgès exécrait la « prose rimée »), n’adviendra définitivement comme instrument propre à raconter une histoire qu’avec Rabelais, après l’invention de Gutenberg.

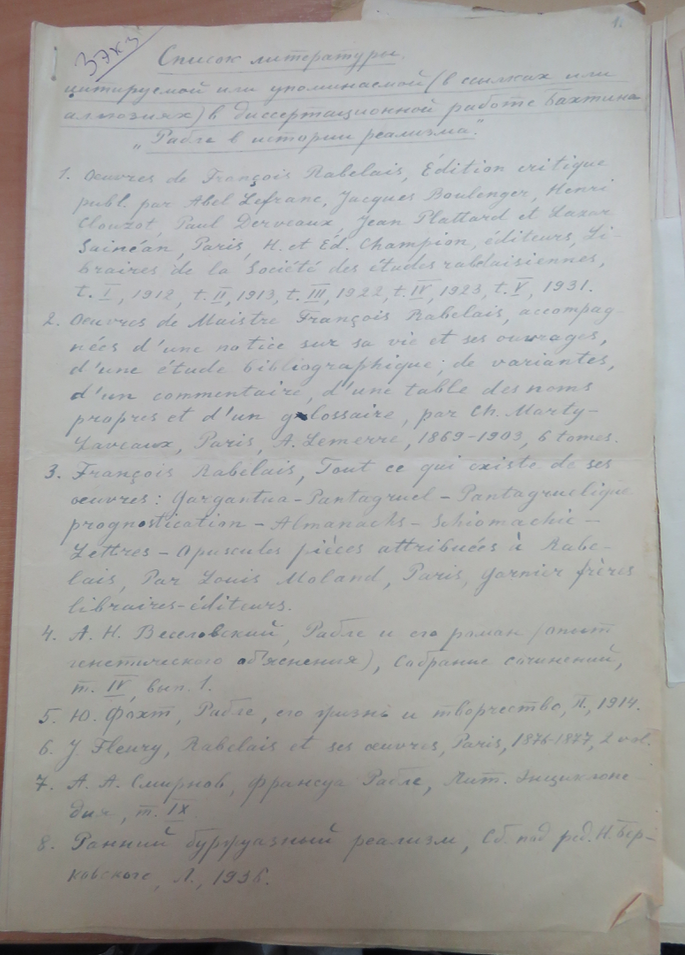

Je reviens à des choses plus sérieuses, à l’observation et l’expérimentation inspirée de la science. Dans la troisième et dernière partie de ses Exercices -Créer des concepts à partir de l’observation- Sophie R. fera le parallèle entre les méthodes de la science et de la littérature : « Dans le vocabulaire des sciences on parle d’induction quand on tire une loi unique de l’observation d’un phénomène qui se produit un grand nombre de fois. Dans le cas de la théorie littéraire la démarche inductive sera un peu différente, puisqu’on va partir aussi bien d’un phénomène unique, autrement dit d’un exemple, que de plusieurs exemples présentant un point commun, et chercher à généraliser à partir d’eux » (p.95). C’est ce que j’ai fait pour établir ma théorie de l’Intertexte, avec la différence que c’est de ma propre production fictionnelle que je tire mes exemples : d’abord à partir de La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain), ensuite à partir de La Guérison, qui serait « une sorte de biographie factile d’un écrivain par un autre écrivain qui en ferait son double et son précurseur »... pourrait ajouter Sophie Rabau elle-même en référence à la Commedia de Dante Alighieri.(p 98) Le point commun à ces deux Intertextes (et à tous les Intertextes) est celui des emprunts pris dans d’autres œuvres littéraires, des œuvres classiques dans mon cas : La Société des Hommes Célestes est tissée avec plus de six cents emprunts pris dans l’ensemble des Faust classiques (Marlowe, Lenau, Valéry, Butor, Boulgakov, Goethe, T. Mann, etc.), souvent directement dans les langues d’origine, car l’Intertexte est plurilingue, contrairement au roman, monolingue. La Guérison, quant à elle, prend en intertextualité plurilingue non seulement la Commedia, texte de référence principal, mais également l’ensemble de l’œuvre de Dante, depuis ses poèmes de jeunesse et La Vita Nuova jusqu’à la Questio de aqua et terra, y compris ses lettres. Le rappel intertextuel du classicisme est l’une des caractéristiques de l’Intertexte, renforçant ainsi le lien nourricier entre la littérature du présent et celle du passé.

Dans le chapitre appelé un peu pompeusement Créer des lois empiriques (mais Sophie a le sens de l’humour), après un court sous-chapitre consacré à Lois et concepts, elle propose un exercice sur la lisibilité et la relisibilité d’un texte. C’est très alléchant car elle se penche sur le phénomène de la lecture et de la relecture, mais malheureusement elle va rester sur des propos très superficiels, appuyés pourtant sur un tableau explicatif accablant, plutôt difficile à saisir. : « Pour donner un peu d’ordre à l’analyse, on classe ici les prédicats du texte lisible, illisible ou relisible selon des catégories plus ou moins nettement inspirées de Jakobson, introduisant un peu de déduction dans notre raisonnement inductif. » (p.105) Puis, elle commente : « En observant ce tableau, il apparaît que les lignes du bas désignent les propriétés plus objectives de la relisibilité, en particulier la ligne concernant le canal : pour pouvoir lire, il faut un support, et en cas de fragilité du papier, de disparition de l’encre, de perte du manuscrit, l’ouvrage ne peut être lu ou relu » (p.105). Sophie R., qui parle même de textes « écrits à l’encre sympathique », touche un phénomène déterminant pour la littérature d’aujourd’hui, mais, comme nous l’avons déjà relevé, elle ne s’y intéresse pas : le phénomène du support matériel de la lecture (et de l’écriture) à notre époque, laquelle est passée de l’ère de l’imprimerie et du papier, à l’ère de l’écriture et de la lecture électroniques. Le support de la lecture-écriture a radicalement changé 48. Et le passage du roman comme forme narrative prédominante à celle de l’Intertexte correspond à ce changement décisif.

Un des sous-chapitres les plus intéressants du chapitre 2 est celui consacré à la Notion d’Illusion. Sophie R. y fait référence au New Criticism et aux idées de Wimsatt et Beardsley qui refusent aussi bien la conception classique que la conception romantique dans le jugement d’une œuvre. « Pour la conception classique, il y des règles universelles que l’on peut appliquer, qui permettent de produire la beauté. Le jugement de valeur est donc soumis à ces critères universels. Pour la conception romantique au contraire, chaque œuvre étant individuelle, il n’y peut y avoir de critères universels, donc chaque œuvre doit avoir ses propres critères de jugement. Il faut donc juger l’œuvre par rapport à elle-même, par rapport au projet de l’auteur, qui est la norme, et au succès ou à l’échec qui constitue sa réalisation par rapport au projet ».(p.107) C’est cette conception « romantique » qui est rejetée par le New Criticisme anglo-américain, très prisé par le théoricien franco-américain Michael Riffaterre. Celui-ci a forgé l’expression « illusion référentielle », illusion selon laquelle l’œuvre littéraire parle de la réalité, alors qu’elle ne parle que des autres œuvres. Selon Riffaterre, on ne doit pas chercher à expliquer un texte en fonction de ce qu’il a censé représenter, mais en fonction de l’intertextualité qu’il met en jeu. Tout ceci concerne de très près l’Intertexte, évidemment. L’Intertexte serait-il un genre narratif romantique ou classique ? Ma réponse est aussi nette qu’ambiguë : les deux. Classique parce qu’il est soumis, au moins partiellement, aux critères universels qui permettent de produire la beauté (Faust, Divine Comédie…) ; romantique, parce qu’il faut juger l’Intertexte par rapport à lui-même, par rapport au projet du lecteur-écrivain et au succès et ou à l’échec que constitue sa réalisation par rapport au projet. (Riffaterre voit juste lorsqu’il affirme qu’on explique et valorise un texte en fonction de l’intertextualité qu’il met en jeu).

Immédiatement après ce sous-chapitre, Sophie R. mentionnera -pour la première et dernière fois- le rôle de l’éditeur dans la littérature, en prenant comme exemple le cas très particulier de l’« éditeur critique ». Celui-ci accompagne le texte par une pléiade de notes en bas de page et de commentaires ajoutés par des spécialistes en la matière.(p. 109) Le lecteur peut ou non tenir compte de ces ajouts et les lire en les attribuant naïvement à l’auteur... même si celui-ci n’est, en quelque sorte, que le support d’une « illusion textuelle », illusion fabriquée par l’éditeur et ses équipes. C’est un peu ce qu’il se passe avec les romans appelés « romans grecs », attribués souvent à des auteurs de l’époque hautement classique de la Grèce ancienne. Il n’en est rien.49 Provenant plutôt des débuts du premier millénaire après JC, les romans dits grecs ont été « trafiqués » dans tous les sens (l’absence des manuscrits authentiques le permet) et présentés comme la racine immortelle du roman d’aujourd’hui. « À vrai dire (…) on commentera les choix de l’éditeur et non ceux d’un auteur antique (…) C’est pourquoi on peut dire que bien des commentaires des textes écrits avant l’invention de l’imprimerie reposent sur l’illusion textuelle et, partant, que nous vivons dans une culture qui a besoin de l’illusion textuelle (…) (p 110) (Je souligne). Pour moi cette illusion n’est rien d’autre que l’illusion romanesque qui prédomine dans notre civilisation contemporaine, fondée sur la fiction et non sur la conscience. Quant à l’éditeur, critique ou pas, autant il est le pilier du roman comme produit littéraire par excellence de notre société (avec toutes les connotations commerciales que cela suppose), autant le lecteur-écrivain est le pilier autarcique de l’Intertexte. Du fait de l’écriture électronique, de la cybernétique et d’Internet, l’éditeur conventionnel n’a aucune autorité sur l’écrivain intertextuel. L’écrivain intertextuel est son propre maître, il est totalement libre de ses choix. À cet égard, je pourrai citer quelques exemples, à la fois risibles et tragiques, d’éditeurs qui ont abusé outrageusement de romanciers à la personnalité faible, pris dans l’engrenage de l’argent et de la publicité. Je me contenterai de signaler mon article Révolution dans l’édition littéraire.50

En approchant de la fin de son ouvrage, Sophie R. analysera ce qu’elle appelle « le changement d’échelle », autrement dit, passer du « local au global » : « Un type d’induction par changement d’échelle relativement répandu consiste à prendre une figure de style et à en faire le principe de fonctionnement d’un genre, sinon de toute la littérature. C’est le cas de la citation, procédé ponctuel qui a été généralisé sous le nom d’intertextualité, » souligne-t-elle.(p.118/119) L’intérêt que la théoricienne prête à ce phénomène est fondamental. Et sa formulation « passer du local au global » est en soi suffisamment explicite. Or, en analysant le changement d’échelle, elle affaiblit la portée de son propos en se tournant vers l’époque de la Comtesse de Ségur pour choisir l’«énallage » comme figure de style qui permettrait d’étudier le phénomène de la généralisation : « On peut donc proposer, à titre d’exercice, de choisir au hasard une figure de style dans les listes proposées par les manuels de stylistique afin de se demander en quoi l’ensemble de la littérature, ou l’ensemble d’un genre, répondrait à un fonctionnement semblable. Nous avons choisi ici la figure de l’ « énallage » définie par Fontanier dans les Figures du discours. » (p. 119) Pierre Fontanier (Moissac, 1765-1844), qui n'inclut même pas l'énallage dans sa liste des figures de style, le définit comme un « échange d’un temps, d’un nombre, ou d’une personne, contre un autre temps, un autre nombre, ou une autre personne ». (p.119) Son prédécesseur au XVIIe siècle, César Chesnau Du Marsais, considère pour sa part l'énallage comme une simple faute grammaticale non voulue par l'écrivain lequel, en pleine ère de l’imprimerie, ne disposait pas encore des correcteurs électroniques, c'est sûr. Sophie R. semble fascinée par la rhétorique du passé. Elle n'hésite pas à remettre en valeur une figure vieillie et contestée déjà au Siècle des Lumières,51choisie « par hasard ». Pour la Maîtresse de conférences de la Sorbonne Nouvelle, l'énallage correspond à « l’apparition d’une forme grammaticale qui n’est pas la forme attendue, mais qui s’y substitue (...) On prendra garde au fait qu’il ne s’agit pas de répertorier les énallages dans la littérature, mais bien de montrer que la littérature repose sur le principe de l’énallage », assure-elle.. (Je souligne) (p.119). On ne peut pas mieux rapetisser le concept de généralisation ! Avec aplomb, elle ajoute et conclut : « Toute généralisation par changement d’échelle à l’ensemble de la littérature aboutit à privilégier une certaine conception de la littérature qui se trouve ainsi essentialisée d’une façon qui est tout sauf neutre » (Je souligne)(p.120). Quoi qu'il en soit, cela permet à Sophie R. en toute jalousie (à l’égal de celle de Sophie de Réan envers Camille de Fleurville, sa rivale aux beaux cheveux frisés), de déprécier Julia Kristeva (diva de la scène stellaire de la linguistique, encore plus narcissique que la Callas) et sa définition de l’intertextualité, exemple véritable du changement d’échelle du local au global.52 Ce faisant, laissant de côté toute neutralité, elle ferme la porte à la reconnaissance de l’Intertexte, car l’intertextualité est le principe même du fonctionnement du nouveau genre. Le roman est sauvé ! La Comtesse de Ségur, qui conçut Sophie dans son célèbre roman, aurait sans doute applaudi.

Opiniâtre et ambitieuse (dans l’univers très particulier de la linguistique et de la théorie littéraire, les émotions et les sentiments, même refoulés et ignorés, existent avec la même intensité que partout ailleurs ), voulant obstinément dépasser le concept moderne d’intertextualité, Sophie R. citera le cas des « auto-traductions » de Samuel Beckett, qui traduisit lui-même plusieurs de ses ouvrages de l’anglais au français. Elle s’appuie alors sur un article de la jeune étudiante Lily Robert-Foley (Academia, 2016) à propos de la l'apparition d’un tiers-texte né de la rencontre entre les deux versions, l'originale et l'auto-traduction. Sophie R. profite pour forger le concept de « tertextualité » : « La tertextualité invite à considérer cette vision de choses (l’intertextualité) selon un modèle qui n’est plus binaire mais ternaire : entre deux textes, il en existe un troisième, encore à écrire (tertextualité orientée vers le futur d‘une écriture)... » (p 121-122)

Si le risque pris par Sophie R. pour affirmer que la littérature repose sur le principe de l’énallage est considérable (comparable au risque pris par Sophie de Réan pour monter sur son âne rebelle et têtu), son recours à la tertextualité pour relativiser le concept de l'intertextualité correspond (métaphoriquement parlant, bien sûr) à l'acte infantile de percer une grosse poupée gonflable (Sophie de Réan l'aurait sans doute adorée). Sophie R. ne fait en réalité que percer sa propre image de rhétoricienne. (La grosse poupée finira --métonymiquement parlant, bien entendu- tristement dégonflée). C'est décevant. Ses élèves, chahuteurs ou admirateurs, ne peuvent en fin de compte, qu'être consternés. Néanmoins, la « tertextualité » peut être utilisée pour observer et valoriser le phénomène de l’auto-traduction. Je peux le confirmer, dans la mesure où j’ai « auto-traduit » beaucoup de mes propres textes de l’espagnol au français (et vice-versa).

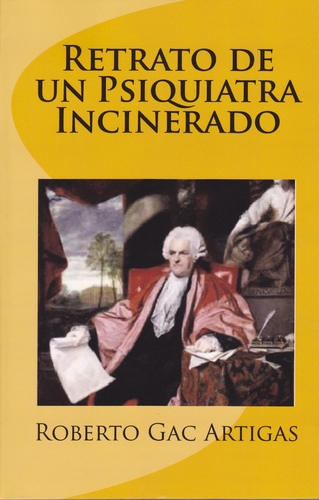

Par exemple, le Retrato de un Psiquiatra Incinerado est devenu, après plusieurs versions en espagnol, le Portrait d’un Psychiatre Incinéré53 (écrit en intertextualité avec Tender is the Night, de Scott Fitzgerald), auto-traduit en français en faisant de nombreuses modifications imposées par le changement des langues. Le texte principal de l’ouvrage en castillan est parsemé de commentaires cocasses sur le labeur de « Los Magníficos de la Real Academia de la Lengua Española » et, dans la version en français, par des commentaires (non moins cocasses) sur le travail exemplaire des « Immortels de l’Académie Française ». Les jeux linguistiques ne peuvent pas être les mêmes dans les deux langues.54 Or, si le texte d’origine et l’auto-traduction peuvent être envisagés, à la rigueur, comme deux textes différents, le « tertexte » imaginé entre les deux ne serait, tout au plus... qu’une sorte de nouvel Intertexte.

Dans le cinquième chapitre des Exercices, Sophie R. théorise sur la possibilité d’Inventer des fictions théoriques : « Rien n’empêche de théoriser à partir de données fictives dans le domaine des études littéraires, soit, plus précisément, d’induire des concepts à partir de situations fictives où l’on se place à titre exploratoire. »(p 123) Cette fois-ci, Sophie R. a entièrement raison et, contrairement à son adorable "cousine", Sophie de Réan, elle ne mérite pas de fessée. Le projet du Portrait d’un Psychiatre Incinéré (auto-traduit de l'espagnol) consistait avant tout à combler un vide et à résoudre un doute très angoissant dans ma vie. Ayant quitté la pratique de la médecine alors que j’étais membre de l’équipe du Columbus Hospital à Manhattan, New York, afin de me consacrer exclusivement à écrire, je ne savais pas avec certitude si je m’étais trompé en faisant un choix aussi risqué. Le doute persistant, je décidai de me raconter par écrit ce qu’aurait pu être ma vie si j’avais suivi mon parcours de médecin et psychiatre, me donnant dans mon récit les meilleures chances de réussite, y compris l’invention d’une nouvelle psychiatrie, post-freudienne. Cette nouvelle psychiatrie, inspirée de la pensée de Georges Gurdjieff,55 se développe à travers plusieurs chapitres du livre et, à bien y regarder, suppose une nouvelle théorie de la psyché. Qu’elle soit valable ou non, c’est une autre affaire, mais, comme le dit très bien Sophie R., il est tout à fait légitime d’« induire des concepts à partir de situations fictives où l’on se place à titre exploratoire. » (p. 123). Le résultat de cette exploration textuelle me permit, en tout cas, de confirmer ma vocation d’écrivain, libre de toute contrainte sauf de celles imposées par la littérature.

Inventer la littérature, c'est le titre monumental du dernier exercice du manuel pédagogique que Sophie R. propose à ses élèves de la Sorbonne Nouvelle, sans tenir nul compte de leur fatigue, suivi, par-dessus le marché, d'un exténuant « exercice non corrigé » : Conclure la littérature. (p. 128) Pas facile. Dans ses propres Conclusions, elle écrit : « Peut-être donc peut-on aussi répondre à cette question (l’utilité et la pertinence de la théorie littéraire) en disant que théoriser sert à théoriser, la théorisation a pour but premier la production théorique. » (p. 130). Autrement dit, tisser de l’air avec de l’air ? Elle oublie ce qu‘elle a dit au début de la deuxième partie de son ouvrage : « La littérature est rarement abstraite ».(p 82).

La théorie de la littérature, tout en étant parfois en apparence très abstraite, cesse de l’être dans la mesure où elle s’applique aux exemples concrets de l’histoire de la littérature ou lorsqu’elle découle des exemples concrets de l’histoire humaine. (L’opposition matérialisme /idéalisme est ici en jeu, avec ce qu’elle implique comme perspective individuelle et sociale.) Les théories littéraires, tout en faisant partie de la littérature elle-même, illuminent, dans tous les cas de figure (y compris les figures rhétoriques les plus farfelues), le chemin du lecteur-écrivain, l’écrivain intertextuel.

"Cause toujours..."

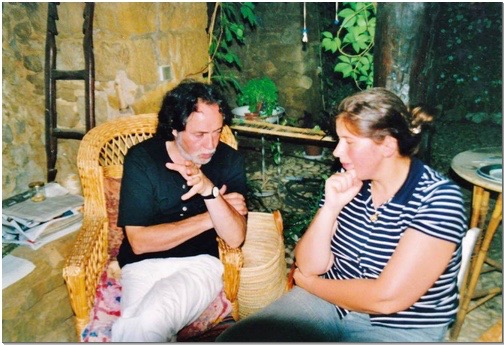

Sophie Rabau et Roberto Gac, Calaceite, Espagne, 2002.

1 El Bautismo. Montesinos Editores, Barcelona, 1983. El Sueño, Id, 1985

2 Essais, Roberto Gac, Amazon, CS, 2018, note 1, page 140.

3 Id, page 68

4 Rabau Sophie et Pennanech Florian. Exercices de théorie littéraire. Les fondamentaux de la Sorbonne Nouvelle, Paris 2016, p.17-18 (Toutes les citations de Sophie Rabau que j'utilise dans cet essai sont extraites du même ouvrage imprimé à Mayenne en 2019-2020 ).

5 Essais, p. 183

6 Si les limites historiques de l’ère de l’imprimerie en Occident sont assez précises (cela commence à Mayence avec Gutenberg, en 1450), les dates et même les noms pour cadrer l’ère « post imprimerie » sont encore flous : on parle pêle-mêle d’ère électronique, d’ère cybernétique, d’ère numérique, d’ère digitale, d’ère internaute, d’ère computationnelle, d’ère informatique, d’ère virtuelle, etc. Les synonymes et les pseudo-synonymes s’enchevêtrent entre-eux. Cela sans compter sur la confusion habituelle entre l’historique du développement des machines électroniques et de l’écriture électronique elle-même. Le mot « cybernétique » est l’un des plus précis : Norbert Wiener définit en 1948 la cybernétique comme une « science qui étudie les communications et leurs régulations dans les systèmes naturels et artificiels ». En France, Philippe Dreyfus invente en 1962 le mot « informatique » pour désigner la science du traitement de l'information et des ordinateurs. Quant à Internet, on peut dater ses débuts en 1981, mais il ne devient vraiment d’utilisation courante que dans les années 90. Ces dates et dénominations peuvent être rectifiées par n’importe quel lecteur-écrivain passionné d’histoire de l’écriture et de l’informatique. En ce qui me concerne, mes références vont toutes, depuis mes premiers essais, dans le sens de l’invention de l’écriture électronique autour des années 40, lorsque l’oscilloscope permit les premières projections sur écran d’un faisceau d’électrons.

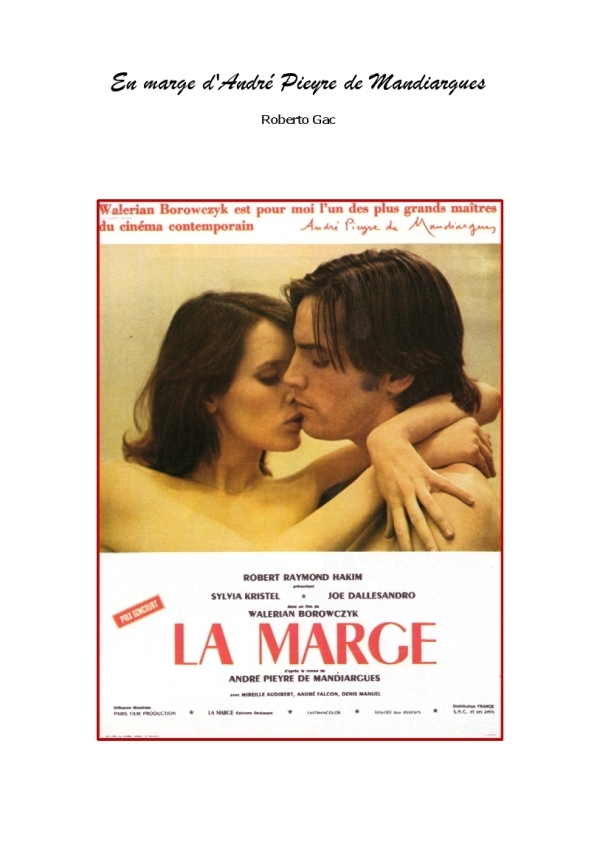

7 La Guérison est une "nouvelle Divine Comédie" délirante et hilarante écrite par un indien araucan, fou amoureux de Béatrice, fille de Big Boss, multimillionnaire new-yorkais. L'Indien araucan croit être Dante réincarné et, logiquement, il est interné dans un hôpital psychiatrique où il rencontre le Dr. Virgile, médecin chargé de son traitement... Le texte est écrit en plusieurs langues et comporte de nombreuses citations de l'œuvre d’Alighieri.) Éditions de la Guérison (Ed de La Différence ; CS Amazon ; E-Book Kindle )

8 Car le développement de l’Intertexte implique non seulement le dépassement du roman, mais aussi un changement radical de l’édition conventionnelle, fait auquel s’opposent, pour des raisons commerciales, les éditeurs d’aujourd’hui.

9 Barthes Roland, S/Z, L’évaluation, p.10, Points, Seuil, Paris 1976 .

10 Plagiat et Intertextualité, note n° 20, Sens Public. 2018

11 Correspondance Unilatérale avec Sollers, CS, p.50, lettre N°3, note 3.

12 La Société des Hommes Célestes, R. G, p.413, Amazon, CS, 2012

13 Correspondance unilatérale avec Sollers, Aggiornamento, p.187, Amazon, CS, 2016

14 Dans sa brève incise sur Jakobson, quelque peu confuse, et le rapport entre la poésie et la métaphore et entre le récit et la métonymie (Exercices, p. 45), la théoricienne avance, apparemment, à contresens. Cela n’est pas très grave dans la mesure où, comme le signale si bien Roland Barthes «quand quelque chose qu’on a dit est dit un peu à contresens ou d’une façon déformée, cela est paradoxalement source de richesse. Le contresens couvre, en quelque sorte, la richesse de ce qu’on écrit… » (Théorie de l’Intertexte, p.341) Ce serait plus adéquat de parler d’un couple indissociable métaphore-métonymie comme on parle aujourd’hui de l’espace-temps en physique einsteinienne. Mais cela est le sujet d’un autre essai...)

15 Jürgen Habermas, le philosophe allemand membre de l'école de Francfort, signale dans un entretien (El País, 25 Avril 2018) que l’invention de l’imprimerie a permis à l'homme de devenir lecteur, processus qui a pris plusieurs siècles avant de s’imposer à la majorité de la population. Et, parallèlement, il constate que « deux décennies après son invention, Internet fait déjà de nous tous des écrivains potentiels. » Nous pouvons donc imaginer que l’invention de l’écriture électronique fera du lecteur un lecteur-écrivain… en beaucoup moins de temps.

16 La Guérison dantesque est aussi une autobiographie, mais purement fictive : c’est Dante qui raconte sa propre vie à partir de sa réincarnation au XXe siècle sous les traits d’un indien araucan. Cependant, fictive ou non, le narrateur raconte « sa » vie. Kandinsky disait dans Point/Ligne/Plan que « le but de l’art est de trouver la vie, rendre sensible sa pulsation et constater l’ordonnance de tout ce qui vit »,( Denoël, p. 161, 1972 Paris). L’autobiographie va dans ce sens.

17 L’autofiction à la Proust connaît des précurseurs illustres comme Laurence Sterne et aussi beaucoup de disciples, plus ou moins conscients de l’être : Anaïs Nin, Henry Miller, Dos Passos, Michel Leiris, Robert Musil, Ferdinand Céline, etc. (Bien entendu, la Commedia et, surtout, la Vita nuova de Dante peuvent être considérées aussi comme des autofictions.) L’attribution de son invention à Dubrovsky voile la qualité post-romanesque de l’autofiction proustienne et brouille les cartes autour du roman, précieux objet du commerce littéraire.

18 Essais, p.190

19 M. Butor, dans son essai La critique et l’invention (Répertoire III) parle aussi de l’« inachèvement » , mais cet « inachèvement » correspond à l’ouverture intertextuelle immanente à toute Œuvre littéraire. Dans ce sens, l’Intertexte est « inachevé » par définition, car il est ouvert à sa continuation par le lecteur-écrivain. L’inachèvement de la Recherche dont parle Sophie R. va dans le sens de manque, d’« incomplétude ».

20 Embrasser Maria est un roman « tendance » (transgenre, féministe, saphique), saturé de renseignements sur les opéras chantés par Maria Callas et joliment orné par d’innombrables touches intertextuelles et polyglottes. L’érudition musicale de Sophie R. dépasse allègrement sa connaissance « totalement inachevée » (c’est le cas de le dire) de la Recherche, l’une des œuvres littéraires parmi les plus importantes de ces derniers siècles. Ses élèves en littérature comparée auraient le droit de s’en étonner et de protester bruyamment.

21 Exercices, p. 49

22 Dans Bakhtine, le roman et l’intertexte , je définis la différence entre « hypertexte » et « intertexte ». L ‘hypertexte est souvent le produit purement automatique d’un appareil électronique manipulé par un technicien. Derrière l’intertexte, il y a toujours la conscience d’un écrivain, d’un artiste conscient de l’être.

23 « Notre littérature est marquée par le divorce impitoyable que l’institution littéraire maintient entre le fabricant et l’usager du texte (…), entre son auteur et son lecteur. Ce lecteur est plongé dans une sorte d’oisiveté, d’intransitivité... », se plaignait Roland Barthes. (Barthes Roland, S/Z, L’évaluation, p.10, Points, Seuil, Paris 1976)

24 Barthes Roland , Théorie du Texte, Études à l’école pratique des hautes études, Paris, 1974. En dépit de sa brièveté, la Théorie du Texte est probablement l’écrit de théorie littéraire le plus important produit en France au XXe siècle. Il prélude le dépassement du roman et du romanesque. Son occultation médiatique et académique systématique est destinée à effacer sa potentialité révolutionnaire et à protéger ainsi le commerce littéraire axé sur le roman. (R.G, L’énigme romanesque de Roland Barthes .Sens Public 2021)

25 L’énigme romanesque de Roland Barthes, Première partie, La sagesse orientale de R.Barthes.

26 Céleste Albaret, la gouvernante-secrétaire de Proust, qui l’aidait à coller ses « paperolles » sur le manuscrit de la Recherche pour parfaire son texte, serait furieuse d’apprendre qu’on puisse le considérer comme «inachevé».

27 Michel Butor, Entretiens avec Georges Charbonnier, nrf, p.117, Paris 1967.

28 Essais, p.158

29 Id, p. 158

30 Id, p. 158