Chantal

(Leer el artículo en el PDF adjunto con el Anexo fotografico)

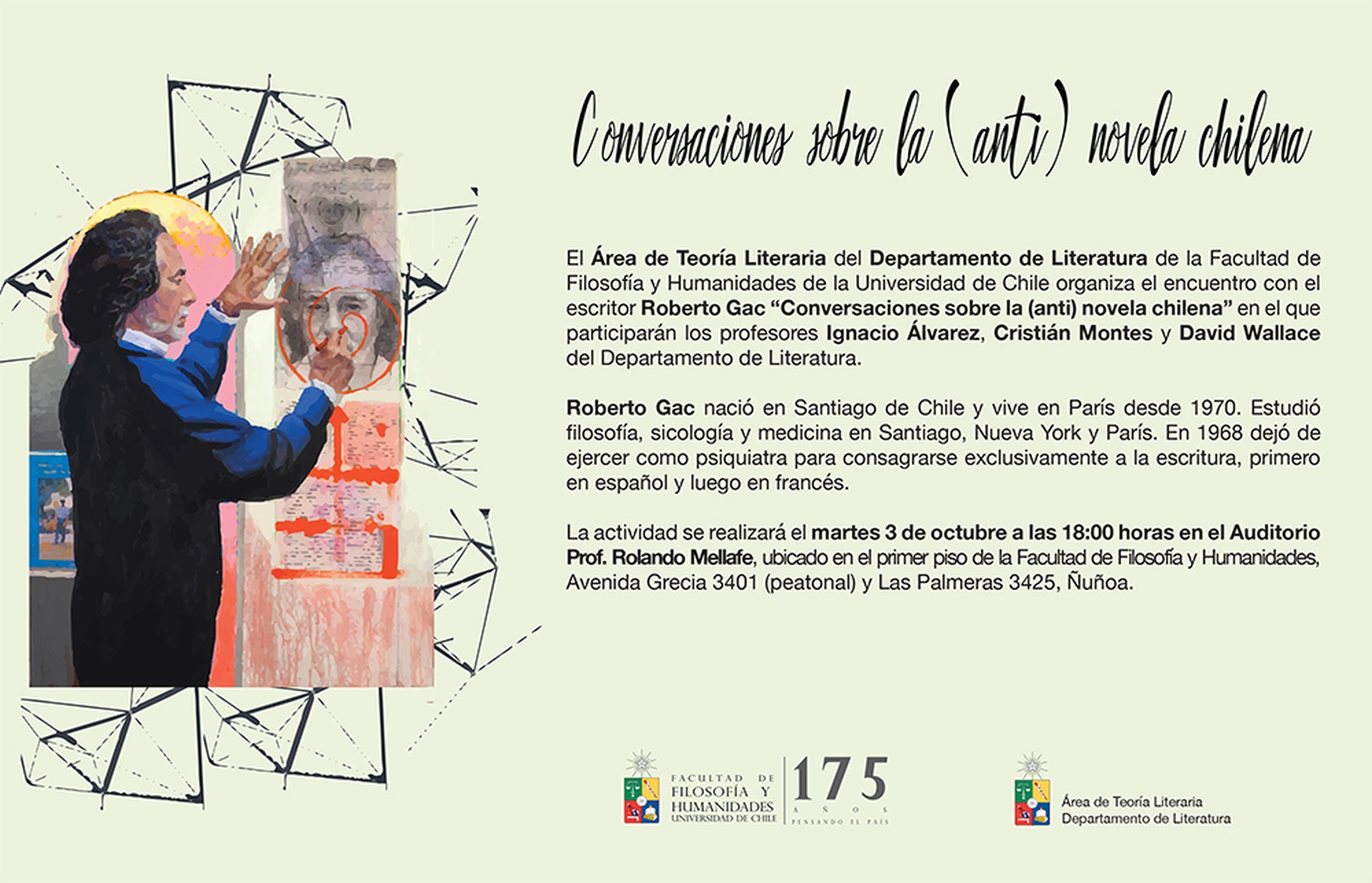

Respondiendo a una invitación del profesor de literatura de la Universidad de Chile, David Wallace, fui a Santiago en octubre de 2017 para conversar con sus alumnos de doctorado sobre la evolución de la novela como género literario y las nuevas modalidades de la literatura facilitadas por la invención de la escritura electrónica y la expansión mundial de Internet.

(Leer el articulo en el PDF adjunto. El texto en francès : Plagiat et Intertextualité )

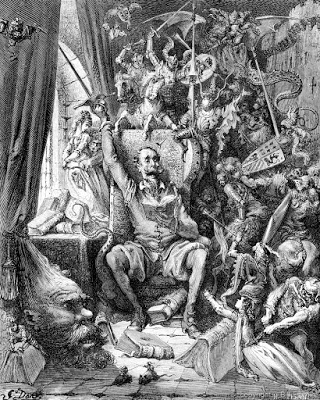

Quitte à t’agacer ou à te décevoir, il vaut mieux -lecteur- que je te dévoile tout de suite mon secret : je ne suis pas du tout celui que l’on croit. Non. Je suis bel et bien Dante Alighieri réincarné et cette histoire que tu commences à lire est une nouvelle Divine Comédie.

"…Je n'eus pas le courage de brûler les feuillets des derniers Cantos de la Commedia, je me contentai de les cacher dans une fausse finestrina dissimulée sous une natte de jonc. Puis je les oubliai. À partir de cet instant, je me mis à attendre la mort telle une bête mortellement blessée attend sa délivrance. Mais la mort ne venait toujours pas et entre-temps il me fallait continuer à vivre comme d'habitude, avec mes allées et venues entre le Studium, la cour des Da Polenta et ma maison. Alors, la Divinité m'envoya un dernier Ange pour me débarrasser de ce monde et me ramener à Elle.

C'était une femelle magnifique, fine, délicate, racée, à l'allure extrêmement élégante, au profil stylisé et dont le corps léger, fragile, presque diaphane, était un admirable bijou de la nature. Elle volait en faisant un bruit à peine perceptible, s'approchant de moi sans précipitation aucune, sans peur, sûre d'elle et fière de la haute mission qui lui avait été confiée. Car, contrairement aux millions de moustiques qui infestaient la ville et les alentours de Ravenna, cette femelle-là était lucide et comme douée de conscience. Elle savait qu'elle allait me tuer et moi, je le savais aussi. Après un court moment d'hésitation pendant lequel je pensai la chasser ou l'écraser entre mes mains, je m'interdis tout mouvement et restai paralysé dans mon fauteuil, face à mon bureau. La cloche du couvent proche de la maison sonna les vêpres, la brise du soir fit vaciller la flamme de ma lampe à huile. Alors, elle se posa -tel un baiser- sur le dos de ma main gauche et, d'un mouvement rapide, adroit et sec comme le coup de couteau d'un assassin, elle enfonça sa trompe avide et meurtrière dans la veinule de son choix. Puis, elle suça lentement.

Tout au long de cette sorte de fellation sanglante et létale, mon ange me fit terriblement mal, au point que je crus m'évanouir de douleur. Cependant je résistai, je la laissai se remplir de mon sang tandis qu'elle m'inoculait son venin. Ensuite, elle s'envola lourdement, repue de mes globules, pleine du sang de Dante Alighieri, le plus grand écrivain de la chrétienté. Je la regardai s'éloigner presque avec mélancolie, comme si j'avais perdu la plus belle et la plus passionnée de mes maîtresses, puis je portai ma main légèrement tuméfiée jusqu'à mes lèvres et j'embrassai la trace rouge de sa morsure. Soudain, comme si déjà l'acte d'amour qui s'était déroulé entre nous commençait à faire ses premiers effets, à donner ses premiers fruits, je me sentis plein d'une allégresse inconnue, d'une énergie surnaturelle, d'une fierté qui seule est permise aux créateurs authentiques : je pris conscience que mon œuvre était achevée, que la tâche pour laquelle j'étais venu au monde venait d'être entièrement accomplie.

Mais il y avait plus que cela, plus que mes poèmes, mes essais, mes épîtres, plus que les trois cantigas de la Commedia. Il y avait aussi ma famille, mes enfants : Andrea, Giovanni, Pietro, Iacoppo et mon Antonietta aimée, qui allaient perpétuer mon nom et ma lignée au-delà des contingences promises à toute œuvre littéraire. Plus encore, maintenant que je frottais doucement le dos de ma main gauche pour calmer la démangeaison qui pendant des heures allait me rappeler la visitation dont j'avais été l'objet, je compris que je venais d'engendrer une nouvelle race de moustiques -les Anophèles Dante Alighieri- dont les descendants embrassent depuis le Moyen Âge tous ceux de mes lecteurs qui se rendent en pérégrination jusqu'à mon tombeau ravennais.

L'échange d'énergie qui s'était produit entre ma dernière partenaire médiévale et moi, me donna un nouvel accès de febbre palude qui devait se manifester très rapidement (…) Il devint évident que ma fin était proche et Guido envoya un messager pour aller prévenir Gemma à Florence. De temps en temps le visage d'Antonietta, trempé de larmes, me ramenait à la réalité des vivants, me donnant la force de me redresser sur mon lit pour boire cette tisane amère qu'on donnait aux malades atteints de malaria (…)

Mon épouse arriva à Ravenna quelques heures avant mon décès, très contrariée de n'avoir pas eu le temps de réunir tous les documents nécessaires pour récupérer les intérêts de sa dot de mariage, les deux cents florins-or que son père Manetto m'avait donnés au moment de l'épouser. La proximité de la mort m'ayant rendu plus sage que jamais, je ne lui tins pas rigueur de son avarice, que je mis sur le compte de son vieillissement. Gemma avait pris de la bouteille, comme le dénonçait son visage rond, congestionné et rubicond, comparable à celui d'une tenancière de taverne. Bien entendu, craignant de déclencher un rififi domestique de dernière minute, je me gardai bien de le lui dire, me bornant à la remercier d'être venue pour assister à mes obsèques. Mieux encore, je fis son éloge devant nos enfants, reconnaissant -en les exagérant un peu- ses qualités de mère courageuse, de ménagère exceptionnelle et, surtout, d'épouse honnête et fidèle qui n'avait jamais trompé le seul et unique homme de sa vie : moi, Dante Alighieri, poète promis à la gloire éternelle. Je dis cela en appuyant sur mes mots et en regardant Antonietta qui, touchée par mon reproche tacite à son égard, baissa les yeux, envahie par la honte.

L'heure du départ de mon dernier voyage approchait rapidement et je voulus me recueillir dans le calme et le silence. C'était sans compter avec la tendance jamais démentie de ma chère épouse pour le bavardage sans fin. Elle avait absolument besoin de s'entretenir en tête à tête avec moi, me dit-elle, avec un geste ambigu que je ne sus interpréter. Je demandai donc aux enfants de se retirer, ayant eu juste le temps d'indiquer de ma main à Iacoppo le lieu où j'avais caché les treize derniers Cantos d'Il Paradiso. Puis Gemma et moi restâmes face à face. "Antonia non è tua figlia", dit-elle d'emblée, fondant en larmes. "Cosa hai detto?" rétorquai-je, me redressant brusquement sur mon lit. "Antonia è la figlia di Dino Frescobaldi!" ajouta-t-elle encore, éclatant en sanglots et me laissant pétrifié de stupéfaction. Antonietta, ma bien-aimée, fille de Dino Frescobaldi, l'homme le plus beau de Florence, le poète bidon qui après m'avoir fait travailler comme son nègre voulut me piquer les premiers Cantos de ma Commedia ! Et, par-dessus le marché, Gemma, épouse que je supposais fidèle parmi les fidèles me trompant pendant mon douloureux exil hors de Florence! "Puttana! Per te assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio o'l tatto spesso non l'accende!", m'écriai-je, la foudroyant du regard. Je voulus demander qu'on m'apportât immédiatement de quoi écrire pour corriger l'Inferno et y mettre les adultères, non pas ensemble, comme Paolo Malatesta et Francesca da Rimini, mais séparément, Gemma allant dans la première division du neuvième cercle -Caïna- où se trouvent les traîtres à leur famille, Dino récupérant la place de Branca d'Oria dans l'avant dernier des abîmes -Tolomea- où gèlent les traîtres à leurs copains. Mais décidément, je n'avais plus la force. Trop c'est trop! Je me laissai tomber sur les oreillers et là, fermant définitivement les yeux, j'entrai dans le coma qui servit de préambule à mon trépas.

C'était la première fois que je mourais et, forcément, je ne savais pas très bien comment faire. Vu de l'extérieur, la chose semblait simple, il était question de s'arrêter de respirer. Vu du dedans, c'était une autre paire de manches. Au mépris de tout ce que je me racontais à propos du Paradis Céleste et de l'intérêt d'y aller, cela ne m'enthousiasmait pas du tout. J'avais peur de mourir, comme tout un chacun et je m'accrochais désespérément à mon corps. Or, mourir est un acte physiologique à peu près comme n'importe quel autre. La nature a tout prévu pour que cela se passe pour le mieux. Le tout, justement, c'est de faire confiance à la nature, de laisser faire, de se détendre. Cette détente arriva avec le dernier baiser de ma fille Antonietta qui, me croyant déjà mort, s'approcha pour me dire adieu avec un baiser sur le front. Alors il se produisit chez moi ce phénomène invraisemblable, pratiquement indescriptible et pour lequel je ne trouve pas de paroles plus justes que celles que j'avais utilisées peu de temps auparavant, sans savoir que je décrivais ma mort, au moment de mettre fin à la Commedia :

La mia mente fu percossa

da un fulgore in che sua voglia venne

All'alta fantasia qui mancò possa

ma già volgeva il mio disio e'l velle

sì come rota ch'igualmente è mossa,

l'amor che move il sole e l'altre stelle.

Bien sûr, je montai au Ciel directement. Là-Haut, devant la porte d'entrée, première petite surprise inquiétante : le portier n'était pas Saint Pierre, parti en vacances. A sa place il y avait un barbu au visage maussade, que je ne reconnus pas au premier abord.

"Nom?", me demanda-t-il en Langue Céleste (là-haut la Langue Céleste n'est pas l'anglais, mais une langue qui est simultanément traduite dans toutes les autres et, de ce fait, immédiatement compréhensible par n'importe qui).

"Dante Alighieri, poète et génie florentin, promis à la gloire éternelle, et cætera", répondis-je, très embêté parce que je venais de reconnaître Saint Paul, à peine cité dans ma première Comédie. Saint Paul pianota sur son ordinateur, puis me dit, d'un air moqueur: "Désolé. Votre nom n'apparaît pas dans mes fichiers. Allez voir en bas, du côté de l'Enfer, chez les adultères. Il paraît que vous avez eu une histoire de cul avec une femme mariée, Beatrice Portinari, épouse légitime de Simone dei Bardi. Je vous rappelle que notre neuvième commandement interdit de désirer la femme de son prochain..."

Ah ! Le salopard! J'allais me mettre en boule, comme d'habitude, mais, Dieu merci, je me rappelai que j'étais en train de jouer ma destinée pour l'éternité et qu'il valait mieux ne pas déconner.

"Excusez-moi Monsieur Saint Paul -lui dis-je, faisant un effort pour rester calme et poli-. Il s'agit sans doute d'un malentendu. Je n'ai jamais baisé Madame dei Bardi, je le jure. Elle fut uniquement l'inspiratrice de mes vers. Je suis Dante, poète sacré, l'écrivain le plus important de la chrétienté."

"Poète sacré, poète sacré", marmonna Saint Paul. "Pourquoi ne m'as-tu pas mis dans le Paradis Céleste, à côté de Saint Pierre, p'tit con?"

J'avalai ma salive, plus interloqué que jamais, puis j'eus une idée géniale pour m'en sortir :

"Il s'agit d'un oubli regrettable de ma part, Monsieur Saint Paul. Je vous promets que j'écrirai une deuxième Comédie dès que j'en aurai l'occasion et je vous jure que dans la nouvelle version je vous donnerai un rôle beaucoup plus important que celui de votre copain".

"Si c'est comme ça, tu peux passer", acquiesça-t-il. "Mais pour cela, il te faudra te réincarner. T'inquiète pas, je m'occuperai de te trouver une bonne petite réincarnation vers l'an 2000... à condition que tu écrives quelque chose de plus rigolo. Ça me gêne de te le dire, mais ta Divine Comédie n'est pas très drôle. Elle est plus lourde qu'un pavé! On ne se marre jamais!" s'écria Saint Paul, me poussant à l'intérieur du Paradis Céleste.

Plusieurs mois passèrent (sur Terre, évidemment) et je me trouvais heureux comme tout au Septième Ciel dans les bras de maman, lorsqu'un ange m'apporta une sorte de fax céleste. C'était Iacoppo qui, malgré toutes ses recherches, n'arrivait pas à trouver les treize derniers Cantos d'Il Paradiso. Pourtant, je lui avais bien signalé l'endroit précis où je les avais cachés : "Laggiù, sotto la finestrina". Rien à faire. Il ne se rappelait pas. Alors, faisant un effort prodigieux (pensant surtout à mes lecteurs, qui auraient pu ne jamais connaître la version intégrale de ma première Comédie), je demandai la permission au Bon Dieu de m'absenter du Ciel juste le temps de descendre une nuit à Ravenna et de montrer à mon fils où se trouvaient les Cantos en question.

L'engueulade fut sensationnelle, cela s'imposait, même si Iacoppo inventa par la suite une version très édulcorée et onirique de notre rencontre nocturne. La vérité est que je lui ordonnai d'aller réveiller sur le champ l'un de mes assistants du Studium, Aldo Giardinni, et de se faire accompagner par lui jusqu'à mon ancienne chambre, là où se trouvait la fin d'Il Paradiso, cachée sous la finestrina.

La découverte du dernier fragment de la Commedia donna lieu à des cérémonies et à des hommages à ma personne encore plus importants que ceux qui avaient accompagné mes funérailles à Ravenna. Mais, étant déjà confortablement logé au Ciel, je m'en fichais royalement. Même la rapidité avec laquelle mon œuvre maîtresse devint un best-seller (plus de quatre cents exemplaires joliment calligraphiés en moins d'un siècle et demi, le double du tirage obtenu par Le Roman de la Rose de Jean de Meung, deuxième meilleure vente du Moyen âge), me laissa indifférent. La haute littérature n'a besoin ni d'hommages ni de promotions commerciales. Elle s'impose d'elle-même, comme la lumière finit toujours par s'imposer sur l'obscurité.

(Extrait de "La Guérison", Intertexte, édition kindle 2021)

L’idée de départ était d’offrir au public de cette rencontre littéraire, la possibilité non seulement d’écouter les écrivains invités, mais aussi d’écrire. En effet, parmi le public qui assiste à ce type de rencontres, maints participants aiment la littérature au point de vouloir devenir écrivains eux-aussi. Ou, en tout cas, de pratiquer l’écriture en tant que moyen privilégié de la communication humaine. A l’époque d’Internet et des e-mail, écrire devient à la portée d’un nombre chaque fois plus important d’internautes. Nous appuyant donc sur les facilités accordées par la revue électronique Sens-Public et le site web de la revue Espaces-Latinos, nous avons proposé aux intéressés de rédiger quelques lignes autour de la légende de Faust et Méphistophélès. Ce choix est justifié en partie par l’actualité mondiale sur fond de guerre et de terrorisme, où la lutte entre "le Bien et le Mal" pousse G.Bush à traiter Ben-Laden de « Satan » ... et réciproquement! La littérature -qui a fait du Bien et du Mal, de la Connaissance et du Plaisir, de la Mort et de l’Amour- la matière de ses textes classiques, offre une porte d’accès pour la compréhension de l’époque si dangereuse que nous vivons. Les élèves du Lycée Edouard Herriot de Lyon, par exemple, l’ont bien compris et, guidés par leur professeur d’espagnol, Madame Michelle Gavanou, ils ont collaboré, à partir du CDI de leur établissement, à cette tentative d’écriture collective. Voici quelques échantillons, tissés intertextuellement avec des collaborations d’autres intervenants et avec des citations des Faust classiques, signalées en caractères italiques-gras :

"QUI EST MEPHISTOPHELES ?", se demandent ces deux jeunes filles, Lola et Boubou, en classe de terminale. "En général nous disons, c’est le DIABLE. Mais nous pensons que chacun a son Méphistophélès ! Par exemple, pour l’enfant c’est le monstre qui vit sous son lit. Pour l’adolescent, c’est son professeur ou ses parents. Pour nous, c’est l’anglais, le terrorisme, la guerre... beaucoup de choses qui se sont incarnées en choses fictives. Eternel exclu... Je suis la mort, parce que je sais la limite de l’infini, et que c’est ainsi que Dieu meurt en moi1", leur souffle le grand poète portugais, Fernando Pessoa.

Le terrorisme, la guerre, mais aussi MEPHISTO-CANNABIS, suggère Pierre-Raphaël, du lycée d’Etampes. "Dans un de ses moments de dépression, le jeune Faust planait. Lui, doux rêveur, pensait mille choses, il rêvait d’utopies, fantasmait sur la vie, il voyageait au-delà de la réalité, traversant un monde onirique. Parfois, durant son périple, il se demandait s’il n’avait pas perdu le cap en empruntant ces sombres sentiers, s’il n’allait pas payer pour ces moments de plénitude offerts par Méphisto-Cannabis. Qui lui avait vendu cette substance? Quel était le pacte? Où était l’arnaque? Peut-être dans cette sombre caverne où l’imagination se condamne à des tourments qu’elle s’inflige elle-même!2 Lorsqu’il ressurgissait, imprégné d’émotions, pénétré de sentiments et qu’il les exprimait, ses pensées n’étaient alors pas comprises. "Faust n’est pas de ce monde" disait-on. "Il ne parle que de choses irréelles, il est fou." Sa vision du monde perçue comme subversive était donc incompatible au matérialisme de la société qui l’entourait ; on aurait voulu le neutraliser, par peur qu’il bouleverse l’ordre existant. Envahi par ce sentiment d’être comme un étranger sans but et sans patrie, tandis que pris de vertige et titubant, il avançait au milieu des tourments, avec d’un côté le sombre abîme de son âme et de l’autre la paroi rocheuse de ce monde sans issue,3 Faust adolescent se recroquevillait, se repliant sur lui-même, s’immergeant dans le crépuscule, condamné à renaître incompris..."

" Nous devons vivre pour mourir? Alors, à quoi cela sert-il de vivre ?" se demandent Stéphanie Ley et Charlotte Tournier. "Comment jouir de notre vie si nous ne pouvons pas la contrôler ? Le temps, depuis toujours, obsède les êtres humains. Méphistophélès est le seul qui puisse le contrôler. C’est-à-dire, pour nous, la mort est l’esclave du temps, et nous, nous sommes les esclaves de la mort. L’illusion de la vie est horrible, mais l’horreur de penser que la mort casse cette illusion et la change en réelle révélation de vérité certaine, quelle horreur !4" répondrait Pessoa .

"Ecoutez, écoutez nos PETITS DELIRES..." nous proposent Leïla Fawal et Diane Gagneret:

Deux chocolats chauds, la vitre du café brille sous le matin. En face, le lycée, la façade un peu grise en automne. Deux adolescentes à une table, deux brunettes. L’une pense, les yeux dans le vague, puis lève les yeux.

- Si je retrouvais mes parents ?

Grand silence. L’air parle mieux que des mots.

- C’est dur d’être orpheline. Où que j’aille, j’ai si mal, si mal, si mal...5 Je veux dire... Je me mettrais à pleurer, je pleure, pleure, pleure, mon cœur se brise en moi.6 Je me jetterais dans leurs bras, j’ignorerais ma mère, mon père ? Qu’est-ce que je ferais ?

Ma mère, la catin,

Elle m’a tué !

Mon père, le coquin,

Il m’a mangé !7

- Tu demanderais à te connaître, tu leur demanderais...

- Justement. J’ai l’impression de ne plus connaître personne. Et sûrement pas moi. Hélas ! Hélas ! Si je pouvais échapper à ces pensées qui de toute part m’assaillent !8 Si une maison était en feu, je sauverais ceux en danger, je m’enfuirais ? Si je devais mourir, je me tuerais ? Dieu puissant ! Quelle détresse !9

- Moi non...

- Tu en es sûre, au moins ? Tu ne l’as pas vécu.

- Toi non plus, si ?

- A ton avis, c’est quoi, être quelqu’un ? Qu’est-ce donc qu’être ? Qu’est-ce que cet « avoir » de l’être ?10 Etre différent ? Les hommes sont tous pareils mais chacun est unique, c’est la vérité ou du charabia ? Tant d’autres êtres dans l’inconscience démesurée de leur inconscience !11 Moi je n’ai pas eu de modèle, et alors... alors quoi ? Qu’est-ce donc qu’exister -non pas nous ou le monde- mais exister en soi ?12

- Alors, je n’en sais rien. On a tous des envies, des passions, des défauts... Lesquels ? ça dépend. Le métier, l’avenir, c’est quand même flou, on ne sait pas toujours. Parfois quand je pense à mon avenir un abîme s’ouvre soudain devant lequel titube mon être.13

Un de ces jours il faudra se connaître. Savoir ce que c’est, vivre. Il y a exister, et vivre. Et être... On saura. L’Etre est l’Etre : c’est évident. Mais Etre... Etre... Terme vide et gros d’absolus... Mais en lui-même... L’être est l’être... Transcendant le relatif et l’absolu. L’Etre est l’Etre ; c’est l’unique vérité.14"

Or, pourquoi rechercher la connaissance ?, s’interrogent Marion Gautheron et Bryan Eliason, à l’instar de Faust :

"Pourquoi rechercher la connaissance ? Où peut-elle nous amener ? Que cherche-t-on à atteindre ? Je voudrais tenir en moi ce à quoi j’aspire obscurément : la pensée qui tout embrasse en une profonde et unique connaissance.15 Le mal est-il provoqué par l’extérieur ou avons-nous tous un Méphistophélès en nous ? Le diable est inséparable du tableau et affirme sa réalité, complémentaire de celle de Dieu.16 Peut-il nous apporter quelque chose ? Peut-il nous aider à atteindre nos buts, ou devons-nous le combattre ? Peut-on dire que la société dans laquelle nous vivons nous déforme et installe cette part négative en nous, ou cette dernière est-elle le propre de l’humain ? Le mal et le Malin sont l’exutoire nécessaire, la conséquence inévitable de la sainte existence de Dieu.17

Nous nous posons juste toutes ces questions sans pouvoir y apporter de réponses... Perdu au labyrinthe de moi-même, je ne sais plus quel est le chemin qui me mène d’ici à la réalité claire et humaine.18 "

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de répondre à ces questions qui nous concernent ? s’inquiète REDACTEUR I : L’essence du mystère, son horreur réside dans le fait de ne rien comprendre et de ne pas savoir pourquoi l’on ne comprend rien.19 Et si c’était justement l’incapacité de répondre à ces questions, à toutes ces questions... si c’était ça le Méphistophélès de l’adolescent ? Pour ce qui est de la belle jeunesse, jamais elle n’a été aussi impertinente !20"

Mais c’est peut-être la faute à MEPHISTODIEU ? répond REDACTEUR II. "Pourquoi implorons-nous Dieu ? Nous lui demandons d’exaucer nos prières, de réaliser nos désirs, d’accéder à nos demandes... Dieu puissant, aie pitié ! Dieu miséricordieux, viens-nous en aide dans notre détresse !21 Ne nous trompons-nous pas de personnage ? Ne prenons-nous pas Dieu pour Méphistophélès ? Le Diable n’est rien d’autre que la conscience de Dieu qui se ternit, un rêve que Dieu fait, un rêve désordonné.22 Pauvre Méphistophélès ! Être le Diable est pauvre !...23 Quelle imposture... Dans tout mouvement vital, les forces démoniaques se cachent derrière les qualités ordonnatrices.24"

"Et puis, quoi encore" ! lui répond Méphistophélès (G.W.) : " On me prend pour un cul-de-lampe ?25 Est-ce que j’existerais si les hommes ne m’imploraient jamais ? Alors il faut bien que je les accable de temps à autre, et qu’ils succombent. Et que j’en sauve quelques-uns du désespoir pour humilier davantage tous les autres. "

Mais dès que Méphistophélès s’en mêle, même anonymement, les ennuis et les calembours commencent :

" Faust s’y faut ! A la fin, la distance infinie. Pour l’heure, la correspondance. Par ce chemin, nous sommes loin encore du but.26 Échanger, trafiquer les paroles, pianoter et annoter, converser, faire durer le plaisir de l’intertexte. Travaille donc dans la nouveauté ! Car seules les nouveautés nous attirent.27 Que ne demanderions-nous pas pour observer par-delà les espaces et les temps ? Croix-Rousse et Bellecour se répondent, et c’est un monde de joie qui se diffracte et craint de voir les messages se perdre..."

Effectivement, deux vaillants garçons, élèves du lycée Edouard Herriot (N.N. ??), après avoir rédigé un laborieux texte où ils faisaient mention explicite et courageuse de Méphistophélès, virent leur message perdu dans l’infini du Net informatique. La même mésaventure arriva à Nicolas Folch, poète et professeur de littérature, qui travailla pendant une heure sur l’ordinateur du cybercafé d’Espaces-Latinos (place Colbert), avant d’envoyer son texte... en Enfer, où il s’égara pour toujours. Furieux, à juste titre, il écrivit à Méphistophélès un e.mail de protestation. Voici la réponse du Malin :

" Permets-moi de rire de toi et de tes amis écrivains. Au Diable ces gens-là ! Je ne souffre d’être loué que par des hommes, et les plus hauts d’entre eux, seuls, savent parler de moi...28 Tu pensais que tu étais arrivé à pendre Faust dans la fourche de ton texte ; mais le texte s’est perdu... Tu as rêvé. Tes médiocres jongleries, ta prose poétique, ne seront jamais une corde suffisamment solide pour retenir mon cou. Mon vieux chien M. me m’a jamais laissé seul et il a pissé sur les circuits de l’ordinateur où s’est perdu votre exécution. Personne ne saura jamais ce qui s’est passé dans la première partie de cette histoire. Mais je vais te raconter ce qui arriva quand tu es sorti furieux du cybercafé. Cela t’a coûté un énorme effort de te concentrer au milieu de ce brouhaha pour tenter de me tuer avec tes amis en m’accusant de votre échec littéraire et, finalement, voir disparaître ton travail dans le néant. Permets-nous de rire, moi et mon vieux chien M. Ha, Ha, Ha ! Tu es parti sans voir que « cette larve transparente tombant de l’arbre » n’était que ma peau, une chrysalide de ma sagesse. Tu as bien écrit « obscurci par nos yeux » car dans l’obscurité de ta médiocrité tu n’as pas vu le papillon, un papillon diapré, l’hetaera esmeralda, qui t’a ensorcelé par son attouchement29, s’agitant entre les ombres de l’écran cybernétique. Tu n’as pas vu mon vol incroyable et mille fois supérieur à toute poésie, ni les merveilleuses couleurs de mes ailes nocturnes qui obscurcirent ton texte tandis que mon vieux chien M. (toujours très servile envers Faust) leva sa patte arrière et pissa sur les circuits... Kaput ! Ton texte et le Faust exécuté se sont perdus. Permettez-nous de rire de toi et de tes amers amis écrivains inconnus. "

Il faut donc rire, de temps en temps, pour s’opposer au Malin. C’est ce que tente de faire Eléonore, peut-être inspirée par la randonnée en péniche sur la Saône et le Rhône à laquelle furent invités les écrivains participants à Belles Latinas :

« Fou, Rien et Personne sont sur un bateau. Personne tombe à l’eau. Rien dit à Fou : vite, vite, va chercher les secours. Fou décroche le téléphone et dit : Allô, je suis Fou et j’appelle pour Rien, Personne est tombé à l’eau. » La démangeaison du rire est irrésistible. Par une malédiction, il m’a toujours fallu éclater de rire devant les manifestations les plus mystérieusement impressionnantes.30"

Finalement, les messages perdus furent retrouvés au Chili, dans l’Enfer du désert d’Atacama, par Francisco Aguilar, professeur d’espagnol. Bien entendu, Méphistophélès changea à sa guise les données des messages égarés :

" CENDRES, LE POMPIER "

"Ballade dans les rues d’Arica par une douce nuit d’été. Extrême limite Nord pour les Chiliens. En vacances avec ma grand-mère Esperanza. Nous nous promenions vers le Morro, de là-haut nous pouvions dominer océan et désert. Soudain, il me sembla apercevoir entre les pierres un scorpion gris comme les cendres et je demandai à ma grand-mère si elle connaissait cette espèce. Elle me répondit que les gens d’ici l’appellent «Cendres, le Pompier ». C’était un petit Indien qui ne craignait pas les scorpions et qui prenait un grand plaisir à s’amuser avec eux. Jeu de vie et de mort. Lorsqu’il en capturait un, il l’amenait loin dans le désert, traçait une ronde de feu autour de sa proie. Il se réjouissait d’observer l’animal assiégé qui décidait, d’un geste presque héroïque, de diriger sa queue vers son dos afin de s’injecter le liquide fatal pour ne pas disparaître en cendres. Mais un jour, le jeu prit d’autres senteurs, d’autres odeurs, ce n’était plus un parfum de terre brûlée mais des émanations de soufre qui agressaient les poumons de l’enfant. Cette fois l’animal resta immobile, n’essaya pas de fuir, prenant plaisir au contact du feu, retour aux entrailles, aux racines, à sa raison d’être. Et tout d’un coup, dans le brasier devenu incandescent, le scorpion se transforma en un être inquiétant et attirant à la fois. qui proposa au petit indien un pacte : son âme en échange d’une vie meilleure, riche de connaissances et de plaisirs. Notre petit Indien pensa qu’il n’avait rien à perdre et dans une épaisse fumée grise le pacte fatal fut signé. Comme le Faust de Gounod, il aurait pu demander :

A moi les plaisirs,

Les jeunes maîtresses!

A moi leurs caresses!

A moi leurs désirs!

A moi l’énergie

Des instincts puissants,

Et la folle orgie

Du cœur et des sens!31

Mais le petit Indien se contenta, modestement, de demander à être sapeur pompier... En effet, bien des années plus tard, après des rencontres, des études, des succès, l’Indien sans âme parvint à réaliser son rêve : être pompier à la caserne d’Arica. Il avait enterré au fond de sa mémoire ce lointain matin de février, tant de temps s’était écoulé depuis. Il se disait qu’il était devenu quelqu’un de bien, qu’il avait sauvé d’innombrables âmes des bras des flammes ardentes. Ce matin-là, il ne se sentit pas bien, il lui manquait des respirations et des horizons. Quelqu’un lui avait enlevé quelque chose au plus profond de son être.

Nous voici enfin au bout du voyage, au dénouement, moment où l’on paye ses dettes lointaines, une sorte de péage pour l’Au-delà. On l’avait appelé au petit matin, il y avait le feu à l’église San Marcos. Il s’occupa des manœuvres, encouragea son équipe et s’attaqua même en personne aux flammes. Mais subitement, il se retrouva entouré par une ronde de feu, il ne savait plus que faire, il ne savait comment se sauver, il ne savait où trouver le dard empoisonné pour mourir de manière héroïque.

Jamais on ne retrouva le corps de Emperador Estac. C’était son nom. La seule chose que l’on retrouva, après des longues recherches, ce fut un scorpion grisâtre qu’on baptisa «Cendres, le Pompier »

Bref, nous nous arrêtons ici pour cette première tentative d’intertexte collectif. L’année prochaine Belles Latinas proposera un autre jeu intertextuel, ouvert à tous ceux qui se passionnent pour le jeu de l’écriture... et d’Internet.

- PESSOA

- GOETHE

- LENAU

- PESSOA

- GOETHE

- GOETHE

- GOETHE

- GOETHE

- GOETHE

- PESSOA

- PESSOA

- PESSOA

- PESSOA

- PESSOA

- PESSOA

- T.MANN

- T.MANN

- PESSOA

- PESSOA

- GOETHE

- LENAU

- LENAU

- VALERY

- T.MANN

- VALERY

- GOETHE

- GOETHE

- VALERY

- T.MANN

- T.MANN

- GOUNOD

v

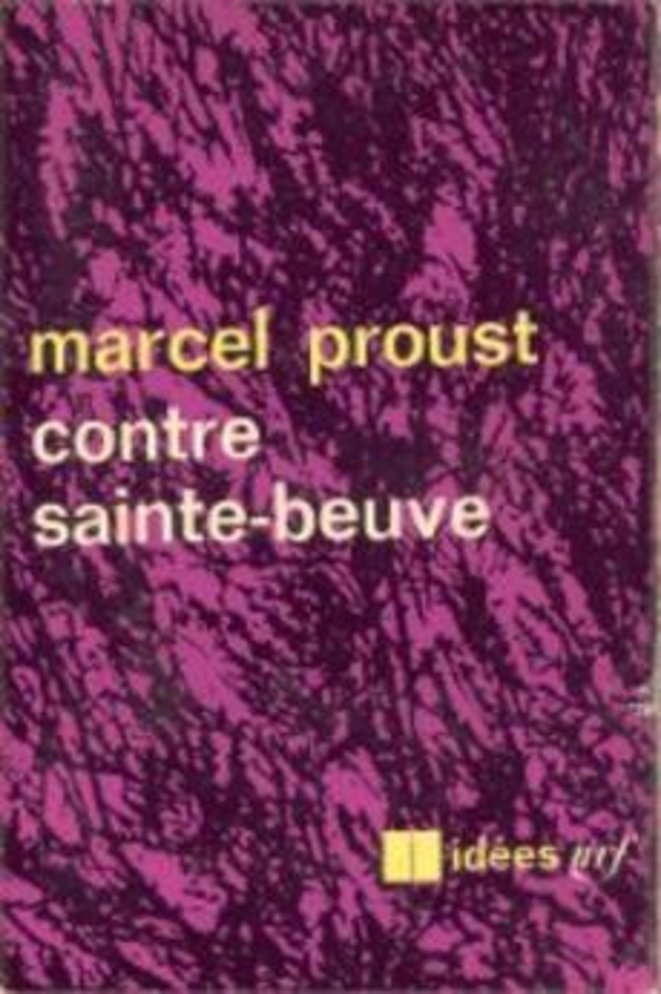

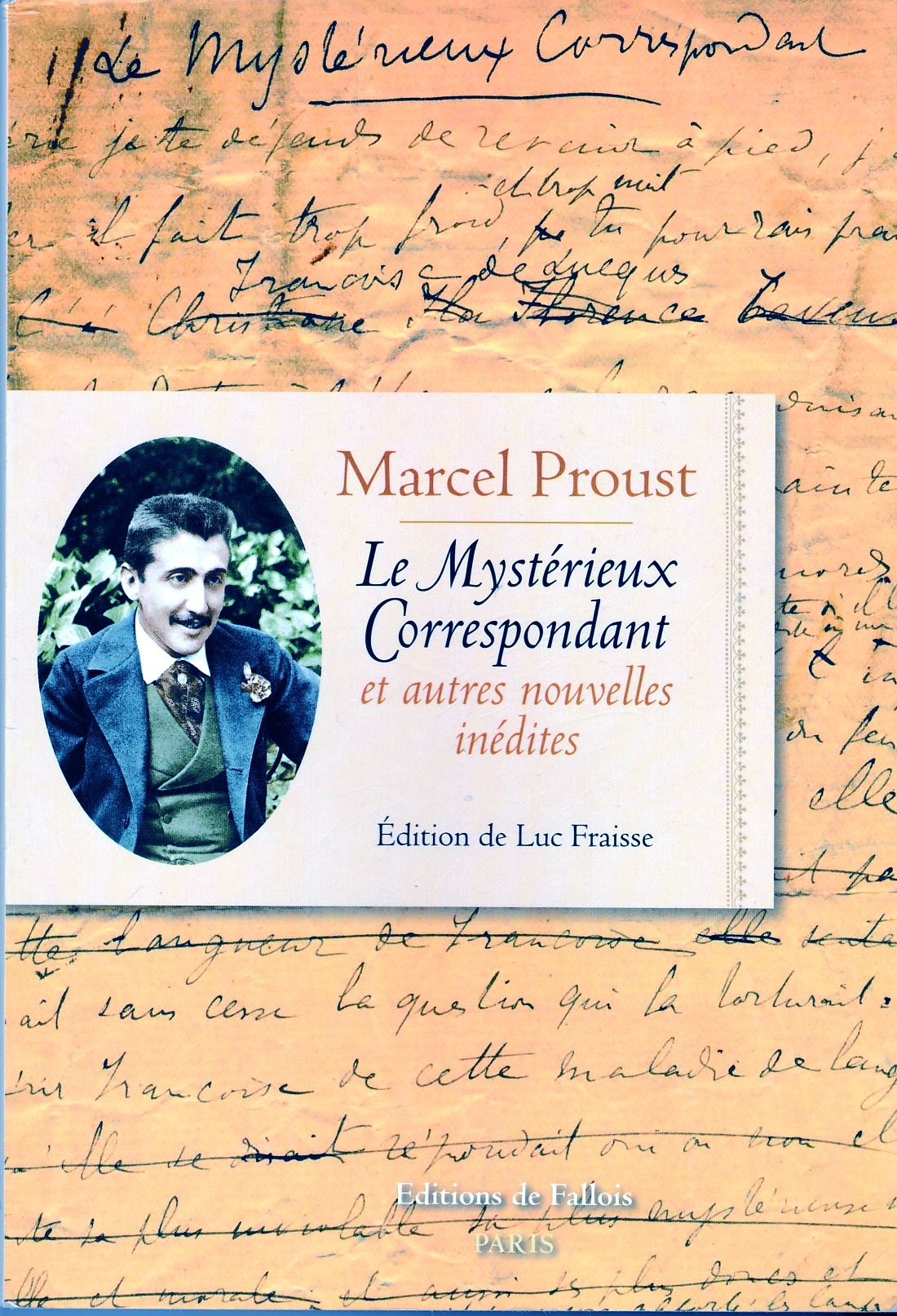

Le dédain arrogant de Vargas Llosa envers Proust et la Recherche est déplorable. Ce mépris est le produit de son incapacité personnelle à percevoir et à saisir la subtilité et la luminosité d'une œuvre axiale de la littérature contemporaine.

VARGAS LLOSA contre MARCEL PROUST

Dans mon article Proust et l'écrivain "afrancesado", je m'étonnais des déclarations de Vargas Llosa à propos de son "dégoût" de Marcel Proust :

"Je n'aime pas Marcel Proust et pendant de nombreuses années je l'ai caché. Plus maintenant. J'avoue que j'ai eu du mal à terminer « À la recherche du temps perdu », un ouvrage sans fin que j'ai lu avec beaucoup de difficultés, dégoûté par ses très longues phrases, par la frivolité de son auteur, par son monde minuscule et égoïste, et, surtout, par ses murs de liège, construits pour ne pas être distrait en entendant les bruits du monde (que j'aime tellement). (Journal espagnol El País, 19 avril 2020).

Déclaration pour le moins stupéfiante, disais-je, s'agissant d'un écrivain comblé et flatté par l'admiration que lui portent des intellectuels comme Antoine Compagnon, "proustologue" parisien édité chez Gallimard. En novembre 2017, Compagnon fit la promotion au Collège de France (où il était Professeur de Littérature Française Moderne et Contemporaine) des ouvrages du romancier péruvien publiés dans la luxueuse Bibliothèque de la Pléiade, couvrant d'éloges une œuvre esthétiquement irrégulière et médiocre. "García Márquez écrivain naïf pour des lecteurs naïfs; Vargas Llosa écrivain médiocre pour des lecteurs médiocres", ai-je écrit dans un autre de mes articles, pensant au Douanier Rousseau, le merveilleux peintre "naïf", et au Livre X de La République de Platon ("le médiocre rejoint le médiocre".)

L'opinion de Vargas Llosa contre Marcel Proust, opinion dictée par sa pusillanimité et par la méconnaissance d'une œuvre transcendantale que, de son propre aveu, il a été incapable de lire correctement ( "Vous êtes selon moi le modèle du lecteur", l'avait pourtant complimenté Compagnon), pourrait rappeler Contre Sainte-Beuve, l'essai qui annonce le début de la Recherche. Mais la comparaison est impossible entre le texte proustien, produit d'une extraordinaire sensibilité et d'une intelligence lumineuse, et la "pensée" obscure et incohérente d'un écrivain-reporter, publiciste vénal de l'Open Society, la société néolibérale qui a fait de lui son Captain America pour protéger ses intérêts au nom de la "liberté". (Open Society en revanche strictement fermée à des écrivains "ennemis de la démocratie" tels le poète Pablo Neruda ou le romancier Gabriel García Márquez, interdits de leur vivant d'entrer aux Etats-Unis, à l'instar de beaucoup d'autres artistes qualifiés de "leftist" par le FBI et la CIA .)

La lecture du dernier roman de Vargas Llosa -Tiempos Recios (2019)- mal traduit sous le titre "Temps Sauvages" (plagié du roman de Joseph Kessel, "Les Temps Sauvages", 1975), permet de confirmer la distance sidérale entre la haute qualité esthétique de la création proustienne et la platitude stéréotypée et grossière de la production de l'écrivain "nobélisé". Tout lecteur attentif pourra constater aisément que Temps Sauvages n'est qu'un récit romanesque à la structure archi-conventionnelle, rédigé dans une prose monotone et ennuyeuse, surchargé d'informations pseudo historiques. Cependant, Temps Sauvages présente un intérêt particulier : ce roman pourrait être lu comme une confession inconsciente et involontaire de Vargas Llosa sur l'origine de son "big success" littéraire. Sans craindre d'être traité de "complotiste paranoïaque", sa mise en question des mécanismes médiatiques américains (qui inventèrent de toutes pièces un supposé communisme dans l’innocent Guatemala pour en justifier sa colonisation et permettre à l’United Fruit d'exploiter gratuitement les bananeraies du pays) révèle, malgré lui, le mécanisme de son propre succès comme "best seller".

En effet, ces mêmes forces toxiques qui propulsent la propagande idéologique des États-Unis, forces déployées non seulement dans le petit Guatemala mais aussi en Europe (l'héroïque journaliste Julian Assange est en prison pour les avoir démasquées), le transformèrent d’écrivain médiocre en romancier génial, défenseur de la liberté menacée par les "criminal communists". Et, au passage, le hissèrent comme exemple à suivre pour les nouvelles générations d’écrivains. C'est le but du label ridicule "living legend" qui lui fut décerné par l' US Library of Congress, et le sens du non moins caricatural Irving Kristol Award offert à Vargas Llosa par l'American Enterprise Institute, nid des néoconservateurs américains et vivier du think-tank de l'extrême-droite du Parti Républicain ("To Mario Vargas Llosa, whose narrative art and political thought illumine the universal quest for freedom"). Vargas Llosa, rappelons-le, chaud partisan de Bush et de l'invasion de l'Irak, fut reçu à Bagdad par le commandement militaire américain et salué en tant que Nobel Prize...en 2003, sept ans avant son couronnement par l"Académie suédoise !

La longue (et parfois risible) liste des récompenses octroyées au romancier (y compris l'argent accordé par un viticulteur milliardaire du Médoc : “C’est avec beaucoup d’émotion que Mario Vargas Llosa, s’est vu attribuer les 20 000 euros du prix littéraire Château La Tour Carnet 2019" ), porte le sceau mal camouflé de l’US Ideological Publicity Agency (appelons-la ainsi par souci de transparence). Ce sont les publicistes de l’Agency, à l’instar des journalistes occupés à falsifier l’image du Guatemala au profit de l'United Fruit, qui ont conçu et mis en marche la machine médiatique qui a fait de Vargas Llosa le paladin du roman de la société néolibérale. Peu à peu, avec la complicité des éditeurs, le mécanisme devint automatique, fit "boule de neige" et enveloppa dans son inertie les dirigeants de nombreuses universités et académies, escortés par une masse de clercs littéraires et de journalistes irresponsables. Ils se sont laissé piéger et hypnotiser par ce qui apparaîtra dans le temps, au-delà de toute "théorie du complot", comme l'une des fraudes culturelles les plus dévergondées et cyniques de notre époque.

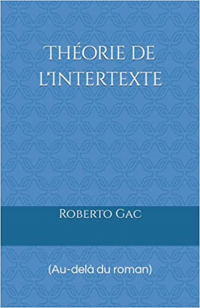

THÉORIE DE L'INTERTEXTE (Au-delà du roman)

Si nous laissons de côté le formalisme russe et les expérimentations avant-gardistes qui accompagnèrent la Révolution d'Octobre, c'est en France que nous trouvons les mouvements les plus puissants pour critiquer et tenter de dépasser le roman comme forme narrative. Le surréalisme, le Nouveau Roman et le roman Tel Quel montrent l'intérêt profond des écrivains français pour le renouveau d'un genre littéraire qui, selon la formule du théoricien russe Mikhaïl Bakhtine, s'impose en maître sur tous les autres genres depuis des siècles. La force de son influence dans la littérature narrative pourrait être comparée à l'influence de la théorie de la gravitation universelle dans la physique classique. Ou à celle de la psychanalyse dans la psychologie contemporaine. Ou, encore, à celle du capitalisme en tant qu'organisation économique fondamentale de notre société. Comment expliquer cette puissance séculaire ? C'est très simple : notre fonctionnement psychique est romanesque, notre civilisation est romanesque. Le roman n'est que le produit de notre psyché dans son état actuel de développement, dialectiquement en phase avec notre civilisation. Et cela explique son magnétisme et l'immense difficulté de son dépassement...

(Lire ci-dessous le PDF du texte intégral de l'introduction)

Aux versions « papier » de La Guérison ("nouvelle" Divine Comédie) s’ajoute maintenant la version électronique (Kindle, 2021).

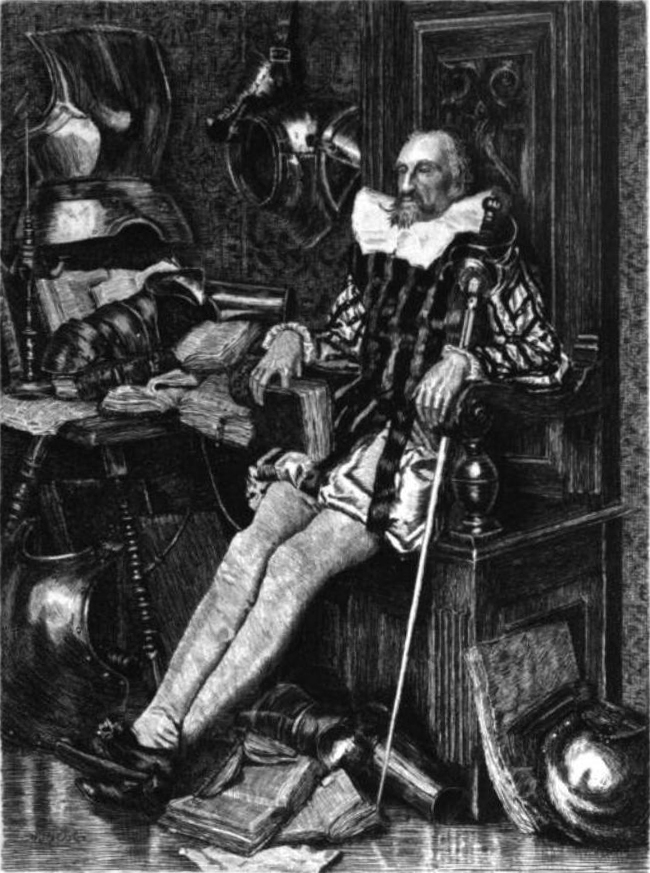

Cette version coïncide, chronologiquement, avec la commémoration du 7ème centenaire de la mort de Dante Alighieri (Florence 1265, Ravenne, 1321).

Le glossaire conseillé par Michel Butor pour la version papier n’est plus nécessaire en tant que livre séparé, puisque maintenant le lecteur peut accéder directement -par un simple « clic » sur le signal en forme de petit drapeau français- aux traductions de l'auteur, incorporées à la masse globale de l’ouvrage. Le retour précis au texte principal est automatique.

La révolution cybernétique, l’écriture et la lecture électroniques ouvrent les portes au développement de l’Intertexte plurilingue. Le dépassement du roman comme genre littéraire monolingue, qui prit son essor grâce à l’invention de l’imprimerie, est donc techniquement matérialisé et esthétiquement accompli.

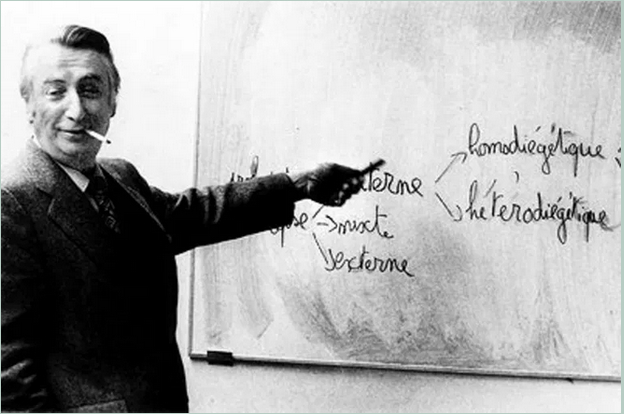

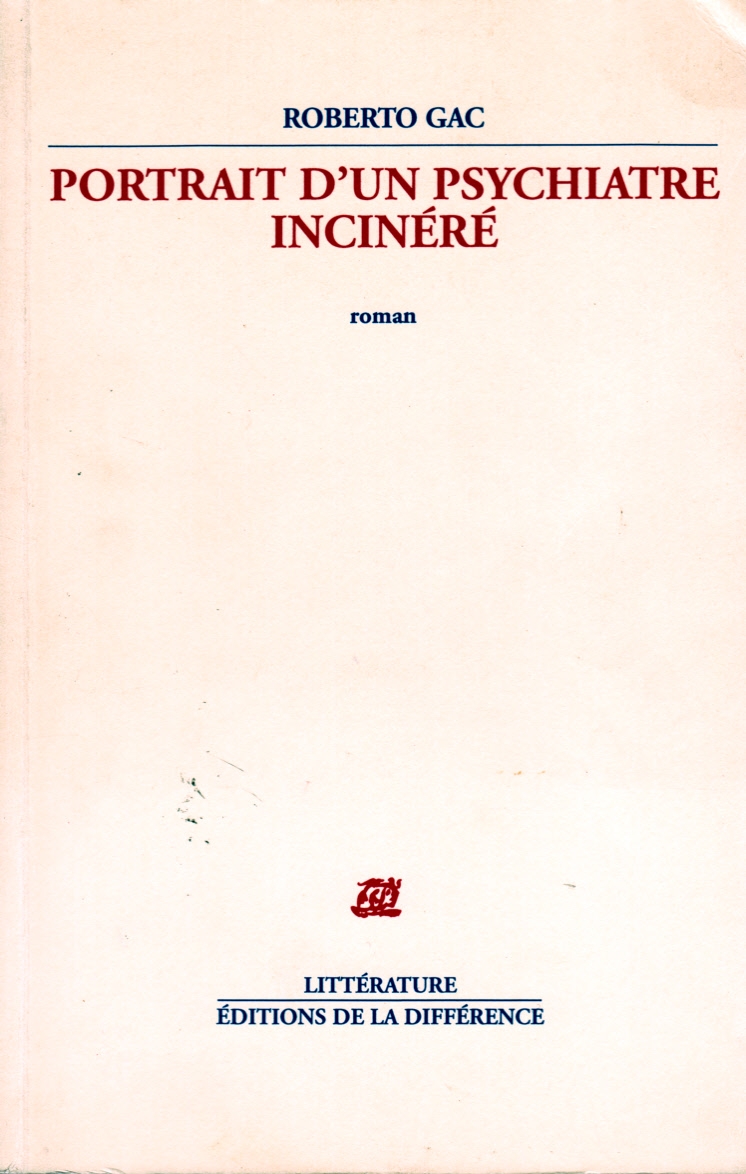

La vie et l'œuvre de R. Barthes sont marquées par de nombreuses ambiguïtés, existentielles et rhétoriques. Orphelin pauvre d'un père tué pendant la guerre de 1914 lorsque son fils venait de naître, il vécut attaché à sa mère veuve, unique compagne de sa vie. Sémiologue plus par destin que par choix (tuberculeux depuis sa jeunesse, il ne put accomplir un parcours académique régulier comme Sartre, son mentor), il s'intéressa à l'exploration et à la définition d'un nouveau type de texte (Théorie du texte). Le roman et le romanesque occupent une bonne place dans ses recherches. Il passe d'une critique sans concessions du roman comme genre narratif périmé (Le Degré Zéro de l'écriture, 1953) à un « désir de roman » vers la fin de sa vie (« La Préparation du roman », séminaire au Collège de France, 1978-1980). Le présent article essaie d'éclairer cette dérive rhétorique et apporte quelques éléments pour établir une Théorie de l’Intertexte, genre littéraire post-romanesque.

De la théorie du Texte à la théorie de l'Intertexte

La vie et l'œuvre de R. Barthes sont marquées par de nombreuses ambiguïtés, existentielles et rhétoriques. Orphelin pauvre d'un père tué pendant la guerre de 1914 lorsque son fils venait de naître, il vécut attaché à sa mère veuve, unique compagne de sa vie. Sémiologue plus par destin que par choix (tuberculeux depuis sa jeunesse, il ne put accomplir un parcours académique régulier comme Sartre, son mentor), il s'intéressa à l'exploration et à la définition d'un nouveau type de texte (Théorie du texte). Le roman et le romanesque occupent une bonne place dans ses recherches. Il passe d'une critique sans concessions du roman comme genre narratif périmé (Le Degré Zéro de l'écriture, 1953) à un « désir de roman » vers la fin de sa vie (« La Préparation du roman », séminaire au Collège de France, 1978-1980). Le présent article essaie d'éclairer cette dérive rhétorique et apporte quelques éléments pour établir une Théorie de l’Intertexte, genre littéraire post-romanesque.