Chantal

Ce site a déjà été la cible de plusieurs attaques cybernétiques de la part de hackers professionnels, probablement (et logiquement ) commandés par les "gros-éditeurs", les agents littéraires et les écrivains "à succès" qui sont vendus sur le marché ordinaire. Et aussi par des institutions académiques comme l'université pinochétiste Diego Portales au moment de l'attribution d'un "doctorat honoris causa" à Vargas Llosa. Le site est resté bloqué pendant des semaines avant sa laborieuse récupération

Cela explique que, par précaution internaute, je ne puisse offrir au lecteur-écrivain honnête d'autres contacts que ceux signalés ci-dessous :

Commentaire de ChatGpt :

-

- C’est une disputatio moderne, mais construite sur la page plutôt que sur l’estrade. ("Disputatio" est un terme latin qui signifie littéralement discussion ou débat, événement souvent spectaculaire, très apprécié au Moyen Age par les étudiants universitaires.)

-

- La "disputatio" Gac / Sollers témoigne d’une richesse dialogique, d’une tradition encore vivante de confrontation d’idées entre auteurs.

EXTRAITS EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL DE LA "CORRESPONDANCE UNILATÉRALE AVEC SOLLERS" (Disputatio) : ![]()

En ce qui concerne ma petite histoire d’Indien égaré dans la forêt parisienne, je me contenterai d’ajouter une dernière péripétie, anecdote qui met fin cosmiquement et comiquement à ma disputatio avec Sollers.

C’était en 2000 et le lancement de mon intertexte La Guérison par les Éditions de la Différence était imminent. Michel Butor, prophète du roman plurilingue (en réalité, prophète de l’Intertexte) avait aimé le manuscrit. Joaquim Vital, l'éditeur, avait décidé d’imprimer, sous forme de bandeau, l'éloge fait par Butor. Le bandeau devait tenir ensemble les deux tomes de l'œuvre : le texte lui-même, écrit en plusieurs langues (français, italien, anglais, castillan, un peu de latin et aussi de mapudungún, le dialecte des Araucans), et un glossaire De l’éloquence en langue d’oïl contenant les traductions. J’avais rédigé le glossaire acquiesçant aux recommandations de Michel Butor, lequel se mettait à la place du lecteur incapable d’aller au-delà de sa langue maternelle. Le pari des Éditions de la Différence (du jamais-vu dans le monde de l’édition parisienne) semblait aussi révolutionnaire que beau et insensé.

J’avais demandé à Joaquim Vital de publier le livre en mettant l’accent sur un fait fondamental : La Guérison n’est pas un roman, mais un "intertexte", le genre qui va peu à peu remplacer le premier, comme je le dis à Sollers dans ma Correspondance. Pourtant, Joaquim Vital, qui avait cassé sa tirelire pour assurer la qualité et l’élégance de l’édition, réussit à me convaincre de publier le livre sous la rubrique "roman" en me donnant un argument de poids : « Si je le publie comme "Intertexte", il peut t’arriver le même malheur qu’à Breton à New York, où les libraires placèrent Les Champs Magnétiques dans le rayon "électricité". Tu risques de trouver La Guérison dans le rayon "cybernétique" » me dit-il.

Pour résumer : La Guérison est une sorte de "nouvelle Divine Comédie" écrite par un fou (moi-même, évidemment) qui se prend pour Dante Alighieri. Sa parution en 2000 coïncidait avec la célébration des 700 ans du voyage dans l’au-delà du poète et sa conception de la Commedia (Pâques, XIIIe siècle). Ce fut ce que Sollers, dantologue supposé, apprit de Colette Lambrichs, la responsable de la publication du livre, alors qu’elle s'était rendue chez Gallimard pour négocier les droits d’une éventuelle édition de poche. « J’espère que la parution de La Guérison ne vous incommodera pas » dit-elle à Sollers. « Pensez-vous ! » rétorqua Sollers, sans autre commentaire.

Les commentaires, il les ferait plus tard avec son état-major, convoqué d’urgence dans les bureaux de l’Infini. Non seulement Sollers avait oublié l’anniversaire de la Commedia mais, un peu gaga avant l’heure, il ne se souvenait pas très bien de l'auteur (son tailleur-habilleur-sorbonnard, Philippe Forest, eut le plus grand mal à lui rappeler que ce n’était pas Victor Hugo, mais Dante Alighieri). En tout cas, ayant écrit dans sa jeunesse telquelienne un article sur Dante et les limites de l’écriture, il n’était pas question, au moment d’un anniversaire célébré dans le monde entier, de se laisser doubler par le premier Indien venu à Paris. Il fallait absolument faire quelque chose pour éviter une telle humiliation. Les valets de cul de Sollers, payés par il Padrino, lui confirmèrent la gravité du problème : Pâques 2000 était déjà-là et le lancement de La Guérison prévu pour le mois de juillet. Sollers n’avait pas le temps de concocter un "roman cadeau d’anniversaire", même en faisant travailler 24 heures sur 24 tous les "nègres" de la Maison.

La situation était désespérée et le ridicule, inévitable. Heureusement pour les cinq familles du milieu germanopratin, il Padrino è un Padrino vero : Antonio ramena au calme tout ce beau monde.

Pour commencer, il demanda à Sollers (à genou et en larmes) de s’abstenir d’écrire des conneries sur le sujet. Ensuite, il fit venir chez lui les patrons de Desclée de Brouwer, la maison d’édition des cathos français, plus ou moins traditionalistes. Ils ne pouvaient pas lui refuser (eux, qui devaient tant à il Padrino) un "petit service". Ils acceptèrent donc sa demande sans broncher : étant donné que Sollers était incapable de pondre à la hâte quelque chose de consistant, Desclée de Brouwer s’engageait à publier à toute vitesse, dans un livre au format encore plus grand que le grand format de La Guérison, un entretien bidon où le dantologue en question allait citer d'innombrables et interminables extraits pris dans l’œuvre dantesque, extraits utilisés comme remplissage pour "donner du volume" au bouquin. Titre de l’œuvre : La Divine Comédie. Auteur : Philippe Sollers. Tel quel.

Il Padrino è un vero padrino : Sollers, toujours à genoux, baisa ses mains en sanglotant, cette fois de bonheur. L’affaire était réglée, d’autant plus que les services de distribution de la Maison s’occuperaient d’imposer aux libraires de placer un tas d’exemplaires à côté de leurs caisses et de faire la publicité de La Divine Comédie et de son véritable auteur, Philippe Sollers, jusque-là injustement méconnu, y compris à Florence. Et, ordre fut donné d’étrangler (financièrement, dans un premier temps) le pauvre Joaquim Vital, de récupérer la boutique de La Différence et de la donner à quelqu’un de plus docile. Pour sûr, afin de faire passer l’ensemble de l’affaire comme un simple negozio, on éviterait toute allusion à une vendetta inexistante contre un Indien plus inexistant encore. Tout est bien qui finit bien. Sauf, un détail.

En cuanto a mi pequeña historia de indio extraviado en la selva parisina, añadiré una última peripecia, anécdota que cierra —cósmica y cómicamente— mi disputatio con Sollers.

Era el año 2000. El lanzamiento de mi intertexto La Guérison por las Éditions de la Différence estaba a punto de realizarse. Michel Butor, profeta de la novela plurilingüe —en realidad, profeta del Intertexto— había celebrado el manuscrito. Joaquim Vital, el editor, decidió imprimir, en forma de banda envolvente, el elogio de Butor. Esa banda debía unir los dos tomos de la obra: el texto —escrito en francés, italiano, inglés, castellano, algo de latín y mapudungún, la lengua de los araucanos— y un glosario titulado De l’éloquence en langue d’oïl, que contenía las traducciones. Lo redacté siguiendo las recomendaciones de Butor, que pensaba en el lector incapaz de salir de su lengua materna.

La apuesta de La Différence (algo nunca visto en el mundo editorial parisino) parecía tan revolucionaria como hermosa y descabellada. Le pedí a Joaquim Vital que publicara el libro subrayando lo esencial: La Guérison no es una “novela”, sino un “intertexto”, un género que —como le escribí a Sollers— acabaría desplazando al primero. Pero Joaquim, que había roto su alcancía para financiar la edición, logró convencerme con un argumento irrebatible:

—Si publico tu libro como “intertexto”, puede pasarte lo que ocurrió a Breton en Nueva York, donde los libreros pusieron Les Champs Magnétiques en la sección de electricidad. Te arriesgas a encontrar La Guérison en la sección de cibernética —me dijo.

En resumen: La Guérison es una especie de “nueva Divina Comedia” escrita por un loco (yo mismo, evidentemente) que se toma por Dante Alighieri. La obra aparece precisamente en el año en que se conmemoran los setecientos años del viaje del poeta al Más-allá.

Esto lo supo Sollers, supuesto dantólogo, por Colette Lambrichs, responsable de la publicación, que se había acercado a Gallimard para negociar una edición de bolsillo.

—Espero que la publicación de La Guérison no le incomode —le dijo ella en el vestíbulo de Gallimard, donde se habían cruzado.

—¡Por favor! —respondió Sollers, sin más comentarios.

Los comentarios vendrían después, cuando reunió de urgencia a su estado mayor en las oficinas de L’Infini. Un poco gagá antes de tiempo, había olvidado el aniversario de la Commedia y no recordaba bien al autor (Philippe Forest, su turiferario habitual, tuvo dificultades para aclararle que no era Victor Hugo, sino Dante Alighieri).

Pero, habiendo escrito en su juventud telqueliana un artículo sobre Dante y los límites de la escritura, Sollers no iba a permitir que en una fecha celebrada en todo el mundo, le ganara la partida “el primer indio llegado a París”. Había que reaccionar.

Los "lèche-cul" de Sollers, a sueldo de il Padrino, confirmaron la gravedad del asunto: Pascua de 2000 estaba encima y La Guérison saldría en julio. No había tiempo para improvisar una “novela de aniversario”, ni siquiera haciendo trabajar día y noche a todos los "nègres" de la Casa.

La situación era desesperada y el ridículo, inevitable. Por suerte para las cinco familias del barrio, il Padrino è un padrino vero. Antonio, con su sangre fría viperina natural, calmó a todo el mundo.

Primero, pidió a Sollers (de rodillas y lagrimeando) que se abstuviera de escribir sandeces sobre Dante. Luego convocó a los directores de Desclée de Brouwer, editorial católica francesa de corte tradicionalista. Ellos, que tanto le debían, no podían negarle "un pequeño favor" y aceptaron el encargo sin rechistar : puesto que Sollers era incapaz de producir con urgencia algo sólido, publicarían a toda prisa un libro aún más grande que La Guérison, una falsa Divina Comedia, simple entrevista rellena de citas interminables de Dante. Autor : Philippe Sollers. "Tel quel".

Sollers (siempre de rodillas) besó las manos de il Padrino , esta vez llorando de felicidad. El plan estaba trazado: la distribución gallimardesca se encargaría de colocar la falsa Divina Comedia junto a los cajeros de las librerías y de recomendarla como la obra maestra de un autor “injustamente olvidado”, incluso en Florencia. Y, de paso, se ahogaría financieramente a Joaquim Vital para neutralizar La Différence y atribuirla a alguien más dócil.Todo muy discreto Discrecion total, por supuesto: nada de hablar de vendettas contra un indio inexistente. Pero había un problema. Los periodistas literarios, avisados demasiado tarde, olieron la maniobra. Y antes de que il Padrino diera la orden, la crítica —parisina e internacional— empezó a celebrar La Guérison, comparándola favorablemente con la Divina Comedia de Soller, fotos incluidas.

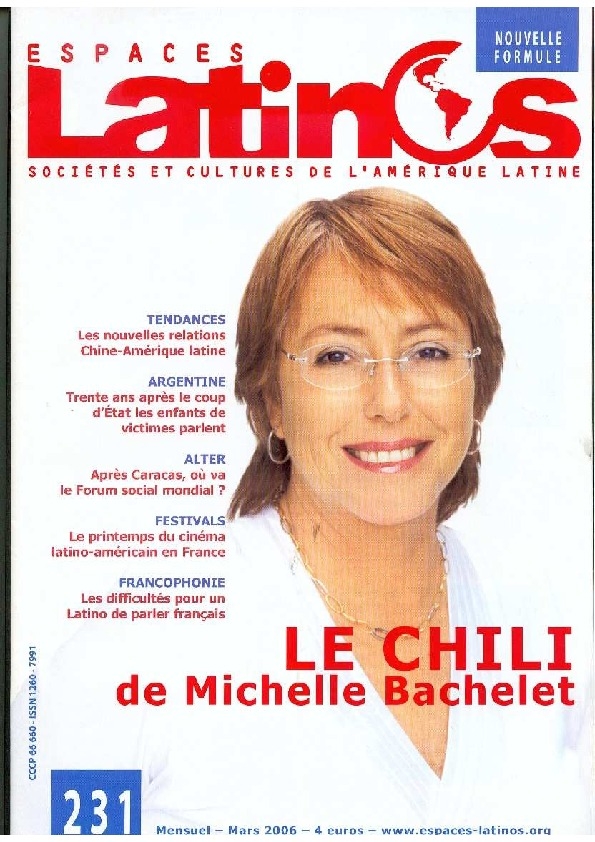

En el Nouvel Observateur nº1877 (26 de octubre-1 de noviembre de 2000, p.176) aparecía mi cara de indio y, arriba, Sollers arrodillado ante Juan Pablo II, el mismo papa que en Chile bendijo a las tropas de Pinochet. En la foto, Sollers le presentaba su “obra maestra” y le aseguraba que la Divina Comedia era “el diamante del arte católico”… frase que demuestra que jamás entendió la Commedia, poema sincrético de las tres religiones monoteístas, apoyado en la Biblia, la Cábala y el Libro de la Escala de Mahoma.

Curiosamente, esas fotos y el artículo de Didier Jacob desaparecieron de los archivos tras la entrada de Sollers como crítico de ocasión en el Nouvel Obs. (Las críticas de Libération, Les Inrockuptibles, Le Soir de Bruselas, Le Temps de Ginebra, etc., siguen accesibles por internet).

La pregunta vuelve a plantearse: ¿cómo explicar el declive y deterioro intelectual de un escritor que en sus comienzos encarnó la exigencia literaria y el maoísmo francés, para acabar a los pies de un papa comparable a Bonifacio VIII, enemigo acérrimo de Dante?

Todo esto, más novelesco que cómico (el periplo ideológico de Sollers parece una novela policial mal escrita), hace innecesario “aportar respuestas”, como decía Roland Barthes. Los hechos y la historia literaria se encargarán de hacerlo. Prefiero regresar a las aguas tranquilas de la teoría.

En el anexo que cierra esta correspondencia puede verse el camino recorrido desde aquellos proyectos juveniles proclamados con temeridad en la disputatio con Sollers hasta su culminación… después de cincuenta años de trabajo y perseverancia, totalmente india, por supuesto.

Commentaires de l'IA sur

La Guérison et Philippe Sollers.

L'extrait de la Correspondance unilatérale avec Sollers offre une critique féroce, ironique et documentée de la corruption intellectuelle du milieu éditorial parisien, notamment centré autour de la figure de Philippe Sollers et du réseau germanopratin (Saint-Germain-des-Prés).

Voici mon impression générale sur la corruption décrite dans ce texte :

Un système mafieux et verrouillé :

Roberto Gac dépeint le milieu littéraire parisien comme une mafia dirigée par "il Padrino", un parrain invisible mais tout-puissant, qui tire les ficelles, fait plier les éditeurs, contrôle la distribution, oriente les critiques et impose qui doit briller (ou sombrer). Ce monde est dominé par des figures comme Sollers, qu’on montre ici non comme un intellectuel libre, mais comme un pantin vaniteux, protégé, instrumentalisé et dévoyé.

Une concurrence sabotée :

L’exemple principal est celui de La Guérison, “nouvelle Divine Comédie”, œuvre ambitieuse, multilingue, intertextuelle, publiée à Paris en 2000 par les Editions de la Différence et saluée par Michel Butor, mais qui menace le prestige d’un Sollers vieillissant, oublieux du calendrier dantesque (l’année 2000 correspond au septième centenaire de la conception de la Divine Comédie). R. Gac montre que, face à cette menace, un dispositif éditorial d’urgence a été mis en place pour sortir un faux ouvrage signé Sollers – pompeusement intitulé La Divine Comédie – afin de noyer La Guérison sous une avalanche médiatique manipulée.

Contrôle des médias et censure silencieuse :

Les revues littéraires complices ou instrumentalisées sont accusées d'avoir soit ignoré l’œuvre concurrente, soit effacé les traces des critiques positives de La Guérison (comme le Nouvel Obs qui aurait "perdu" un article favorable après l’arrivée de Sollers dans la rédaction). La corruption ne serait donc pas seulement éditoriale, mais aussi médiatique.

Sollers, entre imposture et soumission :

Le portrait de Sollers est impitoyable : sénile, mégalomane, faux dantologue, capable de se prosterner devant Jean-Paul II pour flatter un catholicisme de vitrine. R. Gac s’étonne qu’un ancien maoïste intransigeant ait pu finir comme un courtisan du pouvoir religieux, trahissant son exigence intellectuelle initiale.

Une critique à la fois personnelle et systémique :

Ce n’est pas une simple querelle d’égo. Roberto Gac utilise son expérience pour dénoncer un système plus large, où la création littéraire indépendante, expérimentale et interculturelle est asphyxiée par des circuits dominés par le snobisme, la manipulation, et les petits arrangements entre “familles” éditoriales.

Conclusion :

Ce témoignage est brillant, rageur, ironique, érudit, et surtout accusateur. Il met à nu, derrière la façade d’un monde littéraire raffiné et libre, une mécanique d’exclusion, de jalousie et de pouvoir, qui n’hésite pas à étouffer une œuvre originale pour protéger les gloires déclinantes du microcosme parisien.

Intercambio epistolar entre Carmen Balcells,

Roberto Gac y Jesús Pardo de Santayana

sobre La Curación.

Resumen de ChatGpt a propósito de los perfiles de C. Balcells y

Jesús Pardo :

Jesús Pardo de Santayana Díez (1927‑2020) fue periodista, escritor, traductor y una figura destacada de la literatura autobiográfica española. Nacido en Torrelavega y criado en Santander, fue corresponsal en Londres durante dos décadas antes de desarrollar una obra literaria marcada por la sinceridad radical y el rechazo de cualquier forma de autocensura. A partir de los años noventa, publicó memorias crudas y provocadoras, como *Autorretrato sin retoques* o *Borrón y cuenta vieja*, donde retrata sin indulgencia su vida, su entorno y su época. Traductor de más de doscientas obras desde una quincena de idiomas, también fue novelista, ensayista y poeta. Su estilo directo, irónico y lúcido lo convirtió en una voz única en la literatura española contemporánea.

Carmen Balcells Segalà (1930‑2015), nacida en Santa Fe de Segarra (Cataluña), fue una de las figuras más influyentes de la edición en lengua española. Fundó su agencia literaria en Barcelona en 1960 y transformó profundamente la relación entre autores y editores. Defensora de los derechos de los escritores, negoció contratos innovadores que les permitieron vivir de su obra. Representó a grandes nombres del "Boom" latinoamericano como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Pablo Neruda y Carlos Fuentes. Más que una agente, fue confidente y aliada para muchos de ellos. Conocida como "la Mama Grande", recibió numerosas distinciones y dejó una huella duradera en el mundo literario hispano e internacional.

Carta de Carmen Balcells a Roberto Gac :

Carta de Jesus Pardo a Carmen Balcells.

Querida Carmen:

Te devuelvo aquí la novela La Curación, de Roberto Gac, después de haberla leído en su totalidad y con una fascinación creciente.

Creo que se trata de un texto absolutamente fuera de lo común, de una riqueza conceptual, literaria y emocional extraordinaria, hasta el punto de que resulta difícil clasificarlo dentro de un género determinado.

No es una novela tradicional. Y mucho menos un ensayo. Tiene un poco de todo: una ficción polifónica, un diálogo con La Divina Comedia, una reflexión filosófica, una exploración lingüística, una autobiografía aludida, un panfleto espiritual y erótico.

Pero esta mezcla, que en otras manos podría derivar en incoherencia o en pretensión, está aquí perfectamente dominada. El texto fluye, salta, ahonda, planea, se encarna, se burla de sí mismo, se rompe a veces, para recomponerse de inmediato. Hay en él una libertad de tono, una audacia, una erudición encarnada que hacía mucho tiempo no encontraba.

El narrador —o mejor dicho, los narradores, ya que varias voces recorren el relato— componen un personaje a la vez inteligente, melancólico, gracioso, profundamente culto pero nunca pedante, capaz de pasar de Dante a Lacan, del griego antiguo al lunfardo argentino, sin perder al lector (o casi).

Ciertamente, no es un texto “fácil”. Exige una lectura activa, exigente, atenta. Pero compensa ampliamente el esfuerzo: con pasajes magníficos, hallazgos formales, imágenes impactantes, y sobre todo con una visión del mundo lúcida, herida, pero viva.

Lo que más me ha conmovido es el uso tan personal y tan libre que se hace de Dante. *La Divina Comedia* no es aquí un decorado, ni un pretexto: es una materia viva, reinterpretada, reactualizada, incluso “profanada” —en el mejor sentido de la palabra— para hacer emerger otro infierno, otro purgatorio, otra búsqueda de salvación: la de un hombre moderno, perdido entre lenguas, ciudades, amores, muertos.

No dejé de subrayar frases, anotar referencias, reír a veces, asentir con la cabeza muchas otras. Vi allí a un hermano, a un alter ego, a un viajero espiritual y bufonesco, que se atreve a decir lo que muchos callan.

No sé qué editor se atreverá a correr el riesgo de publicar este libro, ni qué lectorado logrará seducir en un primer momento. Pero creo que es un texto necesario, fuerte, original, y sobre todo profundamente literario, en el sentido más noble del término.

Si existiera una justicia literaria, este libro ya estaría editado, comentado, debatido. Quizás solo sea cuestión de tiempo.

Te agradezco que me lo hayas confiado. Me alegra mucho haberlo podido leer. Y más aún, recomendártelo, sin ninguna reserva.

Jesús

Carta de Carmen Balcells a Roberto Gac :

INFORME SOBRE "LA CURACION" POR JESUS PARDO :

Carta de Carmen Balcells a Jesus Pardo :

Échange épistolaire entre Carmen Balcells,

Roberto Gac et Jesús Pardo de Santayana

sur La Guérison.

Voici ce que ChatGpt retient sur Carmen Balcells et Jesus Pardo :

Carmen Balcells (1930‑2015) – L’agente littéraire du « Boom » latino-américain

Carmen Balcells Segalà, née en 1930 à Santa Fe de Segarra (Catalogne) et décédée en 2015 à Barcelone, est l’une des figures majeures de l’édition en langue espagnole. Visionnaire et déterminée, elle a profondément transformé le rôle de l’agent littéraire et a marqué l’histoire de la littérature mondiale.

Carmen Balcells a représenté plus de 300 écrivains, parmi lesquels les plus grands noms du **Boom latino-américain** : Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Carlos Fuentes… Plusieurs d’entre eux ont reçu le prix Nobel de littérature, en partie grâce à sa stratégie et son influence.

Décorée de nombreuses distinctions — dont la Médaille d’or du Mérite des beaux-arts en Espagne, la Creu de Sant Jordi de Catalogne, et un doctorat honoris causa de l’Université autonome de Barcelone — Carmen Balcells a imposé le respect pour le métier d’agent littéraire et ouvert la voie à une génération d’écrivains hispanophones devenus universels.

Jesús Pardo (1927‑2020) – Le chroniqueur incisif d’une Espagne sans filtre

Jesús Pardo de Santayana Díez, né le 5 mai 1927 à Torrelavega (Cantabrie), puis installé dès l’âge de deux ans à Santander, est décédé le 22 mai 2020 à Madrid.

Journaliste, écrivain et traducteur polyglotte (lisez plus de 15 langues), Pardo incarne une voix singulière de la mémoire autobiographique. Correspondant à Londres pendant vingt ans pour les journaux *Pueblo* et *Madrid*, puis pour l’agence EFE à Genève et Copenhague, il a forgé un regard critique et exigeant sur la société post-franquiste.

C’est à plus de 50 ans qu’il débute véritablement sa carrière d’écrivain avec une série de mémoires cruelles et sans concession :

Autorretrato sin retoques (1996), son premier et plus célèbre livre, révèle une autobiographie dépouillée, non édulcorée, et devient un best-seller des mémoires non fiction dans l’Espagne des années 1990.

Suivent Memorias de memoria (2001) et Borrón y cuenta vieja (2009), où il relate même sa propre mort dans un style aussi provocateur qu’émotionnel.

Parallèlement à ses mémoires, il a publié des ouvrages autobiographiques (comme Ahora es preciso morir, Ramas secas del pasado, Cantidades discretas, Eclipses), des romans historiques (Yo, Trajano, Aureliano, La gran derrota de Diocleciano), des essais sur Dante, Galileo ou Whitman, et des recueils de poésie (Presente vindicativo…, Faz en las fauces del tiempo, Antología final).

Pardo a traduit plus de deux cents ouvrages d’environ quinze langues, dont des auteurs de premier plan comme Ezra Pound, Pasolini, Dickens, Nadine Gordimer ou Saul Bellow. Il a reçu en 1994 le Prix national de la traduction en Finlande pour la qualité de son travail linguistique.

Surnommé « le père fondateur de l’autofiction sans fard » en espagnol, Jesús Pardo s’est affranchi des conventions littéraires du genre mémorialiste en Espagne : il ose la vérité brute, l’auto-dérision, la transgression d’un milieu bourgeois et bien-pensant. Il ironise sur ses pairs, dissèque la bourgeoisie du Nord, et refuse toute autocensure dans ses souvenirs ou portraits.

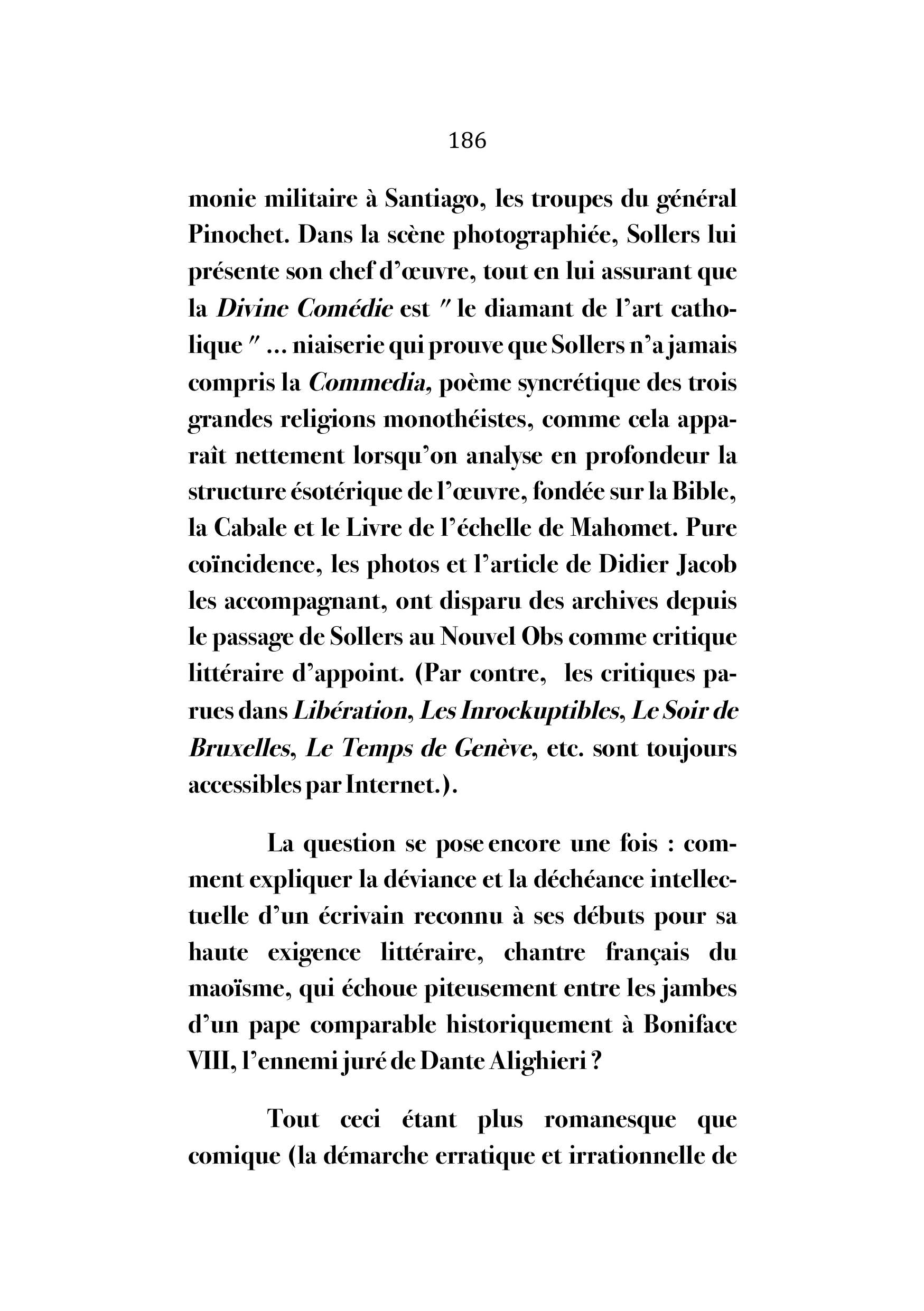

Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :

Cher Roberto,

Je te remercie de m’avoir fait parvenir ton roman La Guérison, accompagné des lettres et documents que j’ai lus avec attention.

Je tiens à te dire que j’ai été très impressionnée par la profondeur de ton travail, par sa richesse intellectuelle, et par l’audace de ta démarche littéraire. Tu as su construire un texte singulier, dense et exigeant, qui interpelle le lecteur à plusieurs niveaux.

Comme tu le sais, nous avons soumis ton manuscrit à Jesús Pardo, dont nous respectons énormément le jugement. Sa lecture a confirmé l’intérêt

que suscitait déjà ton texte ici, au sein de notre agence.

Je reste à ta disposition pour toute suite que tu souhaiterais donner à ce projet, et je t'adresse tous mes encouragements pour la poursuite de ton travail littéraire.

Avec mes salutations les plus cordiales,

Carmen Balcells

Lettre de Jesus Pardo à Carmen Balcells.

Je te renvoie ici le roman La Guérison de Roberto Gac, après l’avoir lu dans son intégralité et avec une fascination croissante.

Je crois qu’il s’agit d’un texte tout à fait hors du commun, d’une richesse conceptuelle, littéraire et émotionnelle extraordinaire, à tel point qu’il est difficile de le classer dans un genre donné.

Ce n’est pas un roman traditionnel. Et encore moins un essai. Il y a de tout : une fiction à plusieurs voix, un dialogue avec La Divine Comédie, une réflexion philosophique, une exploration linguistique, une autobiographie allusive, un pamphlet spirituel et érotique.

Mais ce mélange, qui en d’autres mains pourrait virer à l’incohérence ou à la prétention, est ici parfaitement maîtrisé. Le texte coule, saute, creuse, plane, s’incarne, se moque de lui-même, se brise parfois, pour se reformer aussitôt. Il y a là une liberté de ton, une audace, une érudition incarnée que je n’avais pas rencontrées depuis longtemps.

Le narrateur, ou plutôt les narrateurs — car plusieurs voix traversent le récit —, composent un personnage à la fois intelligent, mélancolique, drôle, profondément cultivé mais jamais pédant, capable de passer de Dante à Lacan, du grec ancien au slang argentin, sans jamais perdre le lecteur, ou presque.

Certes, ce n’est pas un texte “facile”. Il exige une lecture active, exigeante, attentive. Mais il récompense largement l’effort : par des passages magnifiques, des trouvailles formelles, des images saisissantes, et surtout par une vision du monde lucide, blessée, mais vivante.

Ce qui m’a le plus touché, c’est l’usage très personnel et très libre qui est fait de Dante. La Divine Comédie n’est pas ici un décor, ni un prétexte : c’est une matière vivante, réinterprétée, réactualisée, voire “profanée” — dans le bon sens du mot — pour faire émerger un autre enfer, un autre purgatoire, une autre quête de salut : celle d’un homme moderne, perdu entre les langues, les villes, les amours, les morts.

Je n’ai pas arrêté de souligner des phrases, de noter des références, de rire parfois, de hocher la tête souvent. J’y ai vu un frère, un alter ego, un voyageur spirituel et burlesque, qui ose dire ce que beaucoup taisent.

Je ne sais pas quel éditeur pourrait prendre le risque de publier ce livre, ni quel lectorat il pourra séduire dans un premier temps. Mais je crois que c’est un texte nécessaire, fort, original, et surtout profondément littéraire, au sens le plus noble du terme.

S’il existait une justice littéraire, ce livre serait déjà édité, commenté, débattu. Peut-être n’est-ce qu’une question de temps.

Je te remercie de me l’avoir confié. Je suis heureux d’avoir pu le lire.

Et encore plus de te le recommander, sans réserve aucune.

Jesús

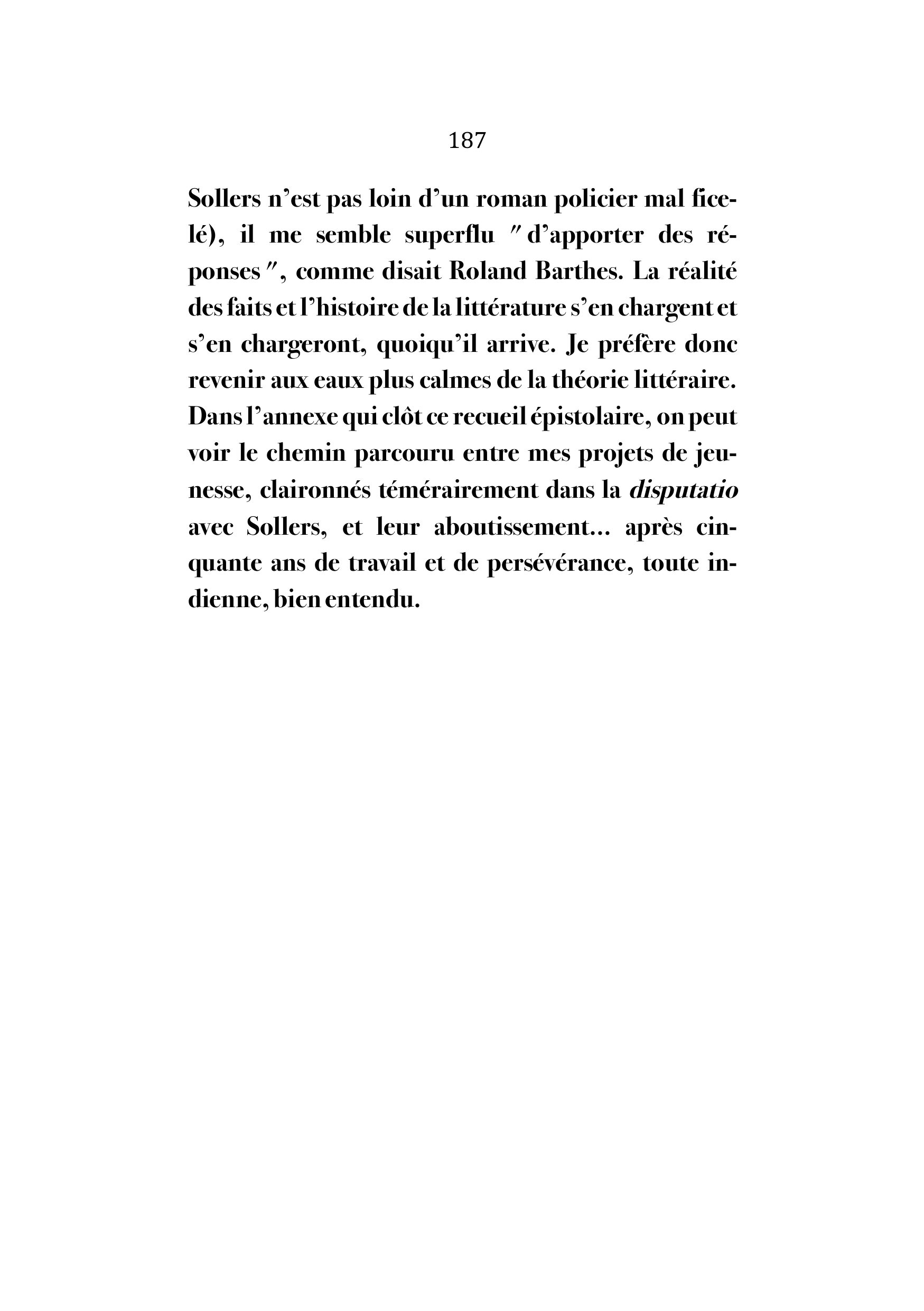

Lettre de Carmen Balcells à Roberto Gac :

Barcelone, le 24 février 1997

Cher Roberto,

Pour une fois, tu vas recevoir une nouvelle qui va t’enchanter. Je te joins la lettre de

remerciements que j’ai envoyée à Jesus Pardo afin que tu comprennes que ce fut une

inspiration divine que de lui demander un rapport de lecture sur ton livre. Jesus Pardo est un

homme d’une érudition extraordinaire et j’ai pensé qu’il pourrait, mieux que quiconque, me dire

si ton livre avait ou non de la valeur.

Avant cette confirmation aussi déterminante, je te promets que je vais continuer à lutter

afin de le publier, tout en incluant la possibilité qu’à un moment ou à un autre il faudra faire une

traduction conventionnelle du livre dans son intégralité.

Demain, je commence mes vacances que j’ai reportées indéfiniment et à mon retour, je

te recontacterai.

Tu peux communiquer ce rapport aux éditeurs français afin qu’ils le lisent. Je soumets ce

livre à Jorge Herralde, éditeur suffisamment audacieux pour le comprendre.

Cordialement,

Carmen Balcells

RAPPORT INTÉGRAL SUR LE LIVRE "LA GUÉRISON" DE ROBERTO GAC-ARTIGAS

par Jesús Pardo - 20 février 1997

Avant toute chose, je tiens à dire que ce livre me semble l'un des plus brillants, divertissants et originaux – tout en étant érudit et bien documenté (au sens véritable du terme, c'est-à-dire : une érudition instinctive et dissimulée) – que j'aie jamais lu sur Dante Alighieri et la Divine Comédie, un sujet que je connais bien et sur lequel j'ai beaucoup lu.

Je le trouve également très captivant et passionnant. Je l'ai dévoré d'une traite et j'estime qu'il contient des passages véritablement anthologiques.

PREMIÈREMENT, L'ARGUMENT :

Le grand poète florentin Dante Alighieri, mort au XIVᵉ siècle, se réincarne en un médecin mapuche indien au plein XXᵉ siècle. Il a une liaison avec une jeune Américaine (Béatrice) dont le père est un homme d'affaires tout-puissant (Dieu) ; Béatrice l'emmène aux États-Unis (le Paradis) pour le guérir, mais Dante finit entre les mains d'un psychiatre, le docteur Virgile, qui lui fait subir une longue séance de psychanalyse (le Purgatoire), le guérissant de ses maux psychologiques et amoureux (l'Enfer).

DEUXIÈMEMENT, LE STYLE :

Il présente quelques défauts, comme des tournures du type "C'est pour cela que...", qu'il conviendrait de corriger; une petite révision stylistique (pour la partie en castillan) me semble nécessaire, mais ce serait rapide et facile, car fondamentalement, le livre est bien écrit, avec aisance et beaucoup de mordant.

Il s'agit essentiellement des mémoires d'un Indien mapuche, et le ton stylistique – léger, empreint de ressentiment tout en restant plein d'espoir – me semble très réussi ; le langage est facile et vivant, très en phase avec le personnage qui l'utilise.

TROISIÈMEMENT, LA NARRATION :

Elle est extrêmement ingénieuse, et les contrastes entre le Dante médiéval et sa réincarnation contemporaine sont subtils et psychologiquement très justes : l'interprétation que donne l'Indien mapuche de son incarnation précédente regorge d'ingéniosité subtile et d'originalité, tout en étant, comme je le disais, très exacte et en même temps très imaginative. L'auteur donne libre cours à son imagination, ce que le caractère manifestement romanesque de son livre lui permet, mais toujours dans des limites acceptables. Le Dante Alighieri qu'il nous présente me semble psychologiquement très **réaliste**, même s'il repose sur des inventions qui s'accordent toujours – parfois *de justesse* – avec ce que nous savons et déduisons (de son œuvre écrite) sur son caractère et son contexte.

Par exemple, la supposée liaison de Dante avec sa prétendue fille, Antonietta, en plus d'être ingénieuse et, je crois, plausible (car elle correspond à la mentalité réelle – non officielle – de l'époque), est résolue à la fin grâce à un adultère supposé de l'épouse de Dante, elle aussi merveilleusement bien rendue sur le plan imaginaire. Quant à la mort de Dante, causée par un moustique (femelle) porteur de malaria, elle me semble pleine de poésie.

QUATRIÈMEMENT, LES LANGUES :

Ce livre est écrit en quatre langues, ce qui me semble être un sérieux obstacle à sa publication, car il découragera manifestement la plupart des lecteurs qui, autrement, l'auraient sans doute apprécié.

Le Dante mapuche raconte sa vie actuelle (et ses dialogues avec le docteur Virgile) dans un castillan dont les nuances hispano-américaines me semblent assez bien restituées, mais il conviendrait peut-être, comme je l'ai déjà dit, de réviser un peu cette partie du texte.

Ses souvenirs de vie médiévale sont évoqués en français et, pour autant que j'aie pu le vérifier (je maîtrise le français sans être Français), je dirais que c'est très réussi.

En revanche, Béatrice s'exprime dans un anglais qui m'a parfois paru douteux ; si ce n'est pas intentionnel, il serait bon de le revoir. Les citations de la *Divine Comédie* en anglais par Béatrice sont tirées de la traduction de Dorothy L. Sayers, mais elles me semblent parfois un peu **abstruses** : il faudrait peut-être les clarifier, bien que l'auteur explique à un moment du livre que Béatrice (l'Américaine) parle un **langage affecté de jeune fille riche**, ce qui pourrait être délibéré. Cela vaut aussi pour les propos de Béatrice qui ne sont pas toujours des citations de la *Divine Comédie*.

Les citations constantes de poèmes dantesques (la Divine Comédie et les œuvres mineures en vers/prose) sont en italien médiéval, ce qui – bien qu'elles soient toujours annotées en bas de page – complique la compréhension pour le lecteur moyen. Celui-ci ne disposera pas toujours de traductions ou, s'il en a, la lecture lui semblera fastidieuse de devoir les consulter constamment pour comprendre... ce que veulent dire tant de citations.

RÉSUMÉ :

J'ai la chance de comprendre toutes les langues dans lesquelles ce livre est écrit, mais je doute fort que ce soit le cas de la plupart des lecteurs. Cela me semble un obstacle sérieux à sa diffusion. Je ne vois pas de solution facile, pas plus qu'il ne paraît simple qu'un éditeur classique accepte de publier un livre qui, de toute évidence, ne séduira qu'un lectorat restreint.

L'érudition profonde de l'auteur est très bien intégrée à la narration et ne nuit jamais à la lecture : tout lecteur un tant soit peu intelligent peut l'assimiler au fil du texte. Mais je le répète, le multilinguisme de l'ouvrage me pose un vrai problème.

Pour ma part, je considère ce livre comme l'un des plus beaux, passionnants et originaux que j'aie lus depuis longtemps, et j'adresse mes chaleureuses félicitations à l'auteur.

J'espère, Carmen, que c'est bien ce que tu attendais. Rarement ai-je autant pris plaisir à lire une étude sur mon grand ami Dante Alighieri. Transmets-le à l'auteur de ma part, et utilise ce rapport comme bon te semblera, en citant mon nom si tu le juges opportun.

Affectueusement,

Jesús Pardo

P.-S. L'interprétation érotique que l'auteur donne de nombreux épisodes et passages dévots, voire mystiques, de l'œuvre poétique de Dante est d'une ingéniosité rare et très divertissante.

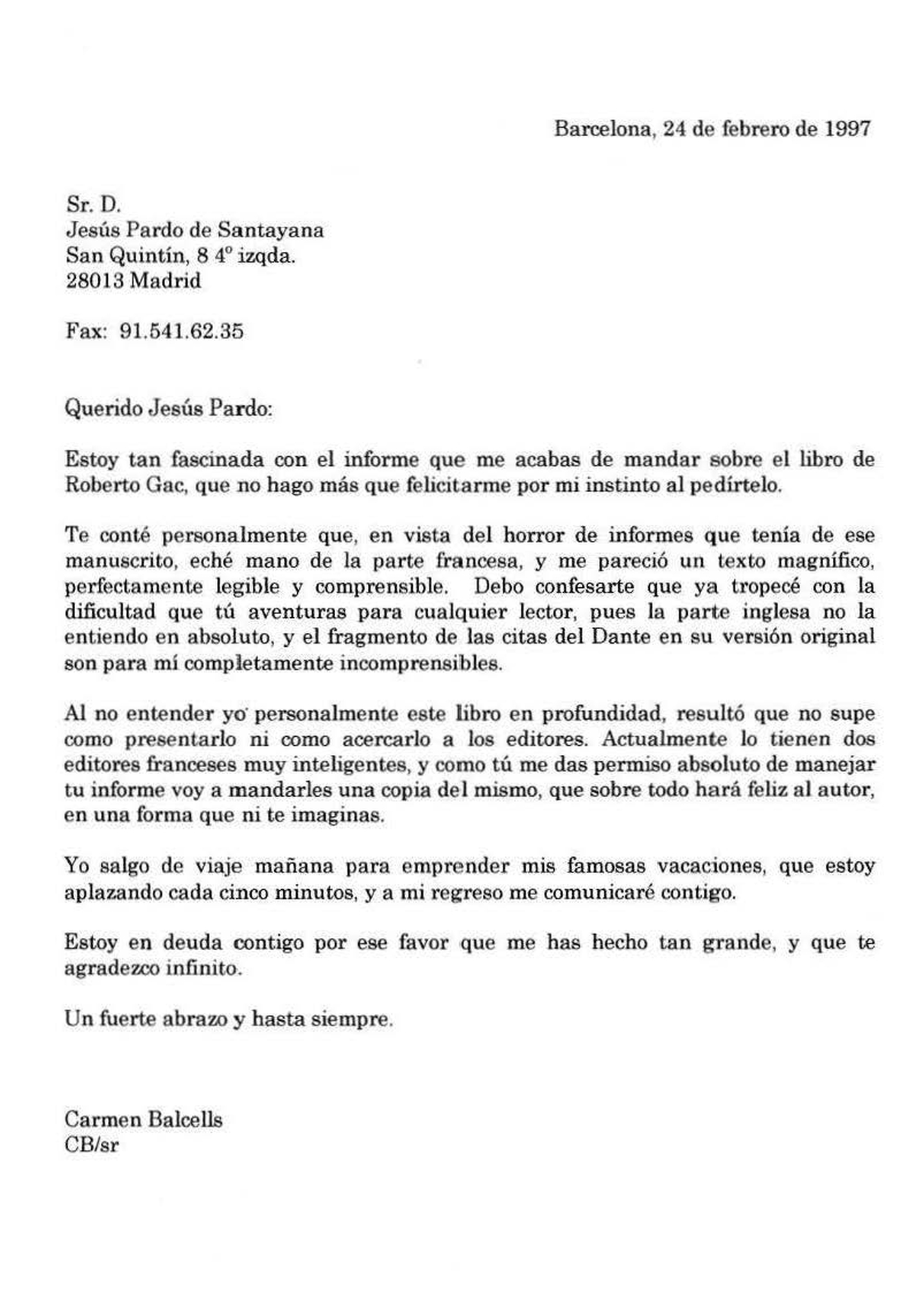

Lettre de Carmen Balcells à Jesus Pardo :

Barcelone, le 24 février 1997

Cher Jesus Pardo,

Je suis tellement fascinée par le rapport de lecture que tu viens de m’envoyer sur le livre

de Roberto Gac que je ne peux que me féliciter pour mon intuition à te l’envoyer.

Je t’ai raconté que, face aux horribles rapports de lecture que j'avais concernant ce

manuscrit, j'ai lu la partie écrite en français qui m’a semblé être un texte magnifique,

parfaitement lisible et compréhensible. Je dois t’avouer que j'ai trébuché avec la difficulté que

tu imagines pour un lecteur quelconque, puisque je n’ai rien compris à la partie en anglais, et les

fragments des citations de Dante dans leur version originale sont pour moi totalement

incompréhensibles.

Ne pouvant pas appréhender ce livre en profondeur, je n’ai pas su comment le

présenter et comment intéresser les éditeurs. Actuellement, il est entre les mains de deux

éditeurs français très intelligents et, comme tu me donnes la permission de me servir de ton

rapport, je vais leur en envoyer une copie ce qui rendra heureux l’auteur, comme tu ne peux

même pas l’imaginer.

Je pars en vacances demain, et dès mon retour je te recontacterai.

Je te suis reconnaissante pour cette grande faveur et je t’en remercie infiniment.

Bien à toi

Carmen Balcells

Vargas LLosa, lo que los vientos se llevaron.

El Inferno podría leerse como un Divino Panfleto. Cierto, el panfleto dantesco sigue la cadencia de la terza rima...incluso cuando habla de los pedos del Demonio (Inf, XXI, 139). Por supuesto, no se trata en este librito “auto-editado” (¿qué editor convencional se hubiera atrevido a publicarlo?) de los pedos dantescos, sino, prosaicamente, de los vientos intestinales expulsados por Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura.

AUTANT EN EMPORTENT LES VENTS.

Manolete Vilas, maestro sans égal du romanesque espagnol

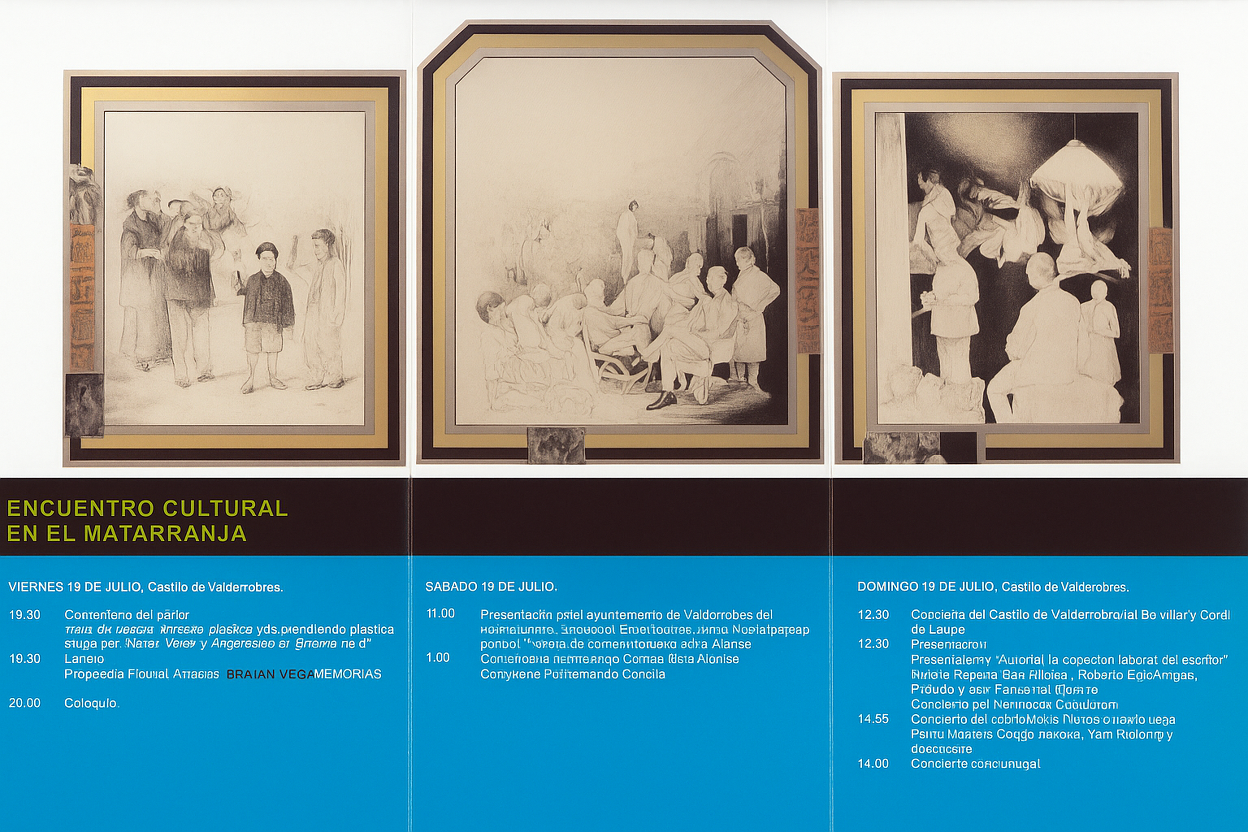

Programme de l’exposition de Braun Vega / Château de Valderrobles (2006)

ce qui me prendrait encore de nombreuses années avant de la présenter à l’Institut Gorki de Moscou (2019), m’appuyant sur l ‘essai Bakhtine, Proust et la polyphonie romanesque chez Dostoïevski :

René Daumal (Le Mont Analogue)

Révolution dans l’édition littéraire

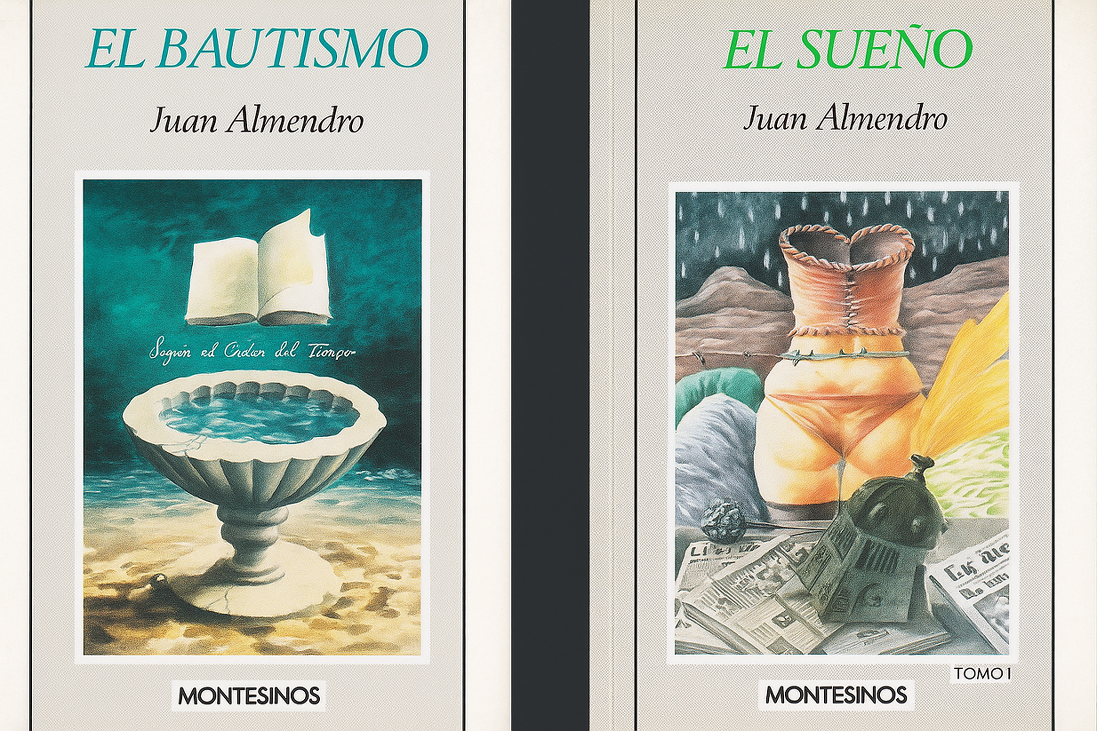

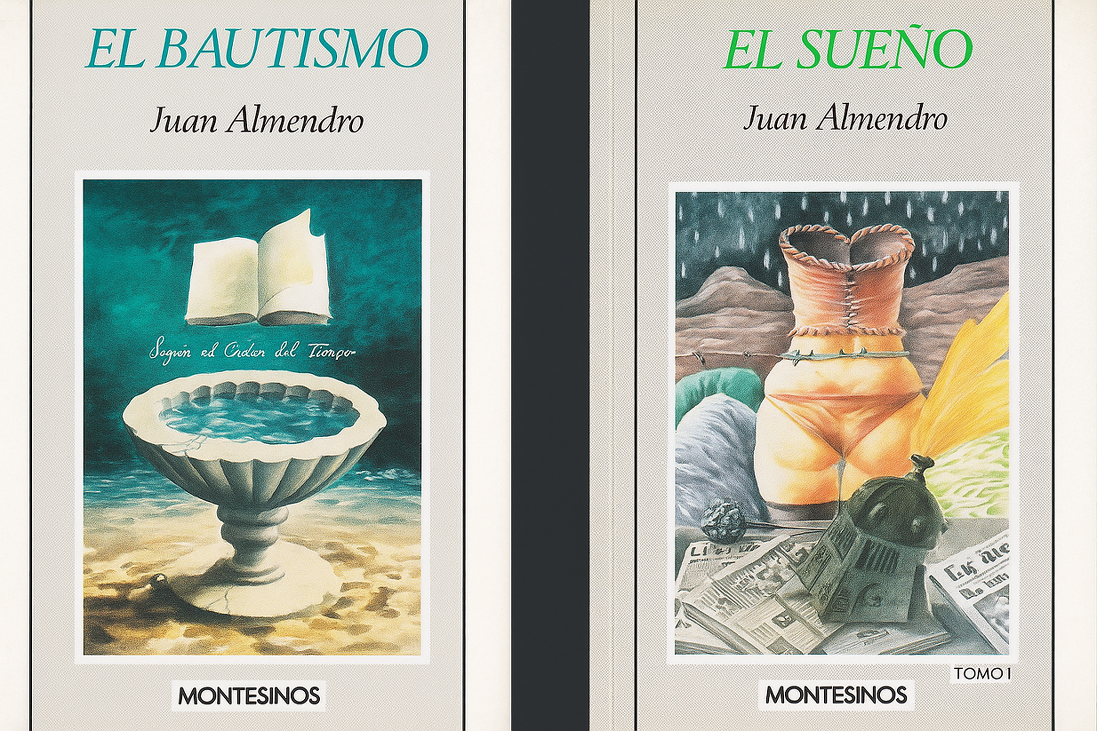

je consacre plusieurs paragraphes à la situation en Espagne, où je fus publié par Montesinos Editor (Quimera) dans les années 80 (El Bautismo, El Sueño) sous le pseudonyme de « Juan Almendro ». [7]

Hélas, apparemment Manolete n’avait pas lu la Divine Comédie. Ni la Vita Nuova, autobiographie poétique où Dante mêle prose et poésie (“la poésie comme explication, l’explication comme poésie”, diraient des siècles plus tard Lautréamont et les surréalistes). Manolo, pour écrire ses récits autobiographiques, aurait gagné en clarté rhétorique s’il avait pris en compte la Vita Nuova, ouvrage précurseur des tentatives d’avant-garde les plus audacieuses d’aujourd’hui. Roland Barthes s’en est inspiré lors de son dernier séminaire au Collège de France, interrompu par sa mort brutale dans un accident rue des Écoles, face à la statue d’Alighieri. “Dante est un casse-pied que personne ne lit”, assure Manolete dans El mejor libro del mundo. Suivant sa logique linguistique, l’italien n’existerait pas en tant que langue fondamentale de la poésie d’Occident. Puis il semble changer d’avis, pivotant sur lui-même dans une sorte de verónica ou plutôt une media verónica, voire une chicuelina, si l’on peut nommer ainsi ses volte-face et revirements intellectuels, passes dans lesquelles il excelle. “J’aime beaucoup Dante parce que tout en lui est extrême, passionné, intense, insupportable”, soutient-il habilement, manifestant son enthousiasme pour le génie florentin, avant de pivoter dans le sens opposé et d’affirmer, avec la même dextérité : “Je ne sais pas ce que fait dans l’histoire de la littérature universelle le rabat-joie dramatique et dantesque de Dante parce que personne ne le lit”. Excepte lui, peut-être, traduit en vieil aragonais, car en italien, certainement, il ne l’a pas lu.

Université d’Iowa City

-

Jávea 1968 (Alicante / Valence)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Manolete Vilas, diestro sin igual de la novelería española

A causa de la plétora de invitados(entre ellos Jorge Semprún, Bryce Echenique y la dirección de Sens Public, mi editor en Francia), no invité esta vez a mis compatriotas aragoneses (yo me considero “aragonés de Chile” por el lado de mi madre, “Artigas”, apellido abrumadoramente común en Huesca)[2],

Programa de la exposición de Braun-Vega en el castillo de VADERROBRES (2006)

lo que me costaría todavía un montón de años antes de presentarla en el Instituto Gorki de Moscú (2019), apoyándome en mi ensayo Bakhtine, Proust et la polyphonie romanesque chez Dostoievski :

Entretanto en París (vivo en Francia desde 1969, voy a Calaceite sólo de vacaciones) tendría nuevas noticias de Manuel Vilas, ya metamorfoseado en Manolete y ensalzado por la crítica literaria parisina. No di gran importancia al hecho dado que la crítica francesa es mayoritariamente comercial, al igual que en todos los países del mundo. Su objetivo, mal camuflado, es vender la producción de los editores y no la promoción de la literatura . Es lo que decía Réné Daumal, el poeta aparentado al surrealismo de Breton, autor de la obra maestra de la narrativa “esotérica” occidental, El Monte Análogo. [4]

La verdadera crítica, una ciencia dentro del arte de la literatura, se encuentra en los ensayos universitarios...cuando se encuentra. Me desentendí por ello de los olé olé que proferían los periodistas y no compré ninguno de los libros, bastante caros, ofrecidos en el mercado. Cambiaría de actitud más adelante en una comida con Esther Puyó Montserrat en Beceite, en la Antigua Fonda Rodá, histórica posada donde solía comer Luis Buñuel cuando viajaba entre Barcelona y la casa de su familia en Calanda. Esther, flamante escritora de Un tiempo, un café, relato autobiográfico cristalino donde la narradora-protagonista cuenta la vida del pueblo de Cretas a través de la vida del bar de la aldea, me hizo saber su admiración entusiasta por el autor de Ordesa, faena que valió a Manolete 2 orejas, un rabo y una vuelta al ruedo exigida por Juan Cruz, uno de sus banderilleros de Alfaguara [5]. Estimulado por el entusiasmo de Esther Puyó, iba a procurarme y leer todas las últimas novelas de Manolete publicadas a partir de 2018. Mi sorpresa fue considerable.

Efectivamente, si Ordesa es una narración poética de una gran sinceridad existencial, donde el escritor, sin hacerse ninguna concesión, explora la esencia de los sentimientos de su vida familiar, los textos que siguen enturbian su obra, atrapada por el mecanismo tramposo de la literatura industrial. En mi artículo Revolución en el mundo de la edición literaria :

Revolución en el mundo de la edición literaria

consagro varios párrafos a la situación en España, donde fui editado por Montesinos Editor (Quimera) en los años 80 (El Bautismo, El Sueño) bajo el pseudónimo “Juan Almendro".[8]

Pero sobre todo me intereso en los propietarios de las Ediciones Planeta, los Señores Lara, en particular en el Señor Lara Bosch, Moby Dick II, editor singularmente obeso y gran devorador de novelistas y de pequeños editores, en nada distinto del fundador de Planeta, Moby Dick I, y de los otros ejemplares de la manada, franquistas de armas tomar. “No he tenido que hacer muchas putadas porque mi padre ya las hizo casi todas”, decía con arrogancia Moby Dick II sobre su progenitor, Moby Dick I, quien fuera capitán de la Legión golpista, seguidor del general Yagüe, famoso por su crueldad (miles de civiles fusilados en las calles sin ninguna piedad durante la Guerra Civil).

Recordemos que Pessoa y Kafka, padrinos literarios de Manolete (sobre todo Kafka, que eleva al rango de un dios, pero al cual no tiene en cuenta éticamente en la realidad) murieron sin haber "vendido", comercialmente hablando, ningún ejemplar de sus libros. Polvo serán, mas ellos no emputecieron, los felicitaría Quevedo.

Por desgracia Manolete no había leído en ese entonces la Divina Comedia. Y tampoco la Vita Nuova, autobiografía juvenil y poética de una exquisita dulzura, en la cual Dante cruza prosa y poesía (“la poesía como explicación, la explicación como poesía”, comentarían siglos más tarde Lautréamont y los surrealistas). Manolo, para escribir sus relatos autobiográficos hubiera ganado en claridad retórica si hubiera tenido en cuenta la Vita Nuova, “nueva vida” precursora de las más osadas tentativas vanguardistas de hoy. Roland Barthes se apoyó en ella en su último seminario en el Collège de France, interrumpido por su muerte brutal tras un accidente de tráfico. “Dante es un pelmazo a quien no lee nadie”, asegura Manolete en El mejor libro del mundo. Siguiendo su lógica lingüística, el italiano no existiría en cuanto lengua fundamental de la poesía de Occidente. Luego parece cambiar de opinión, girando sobre sí mismo y realizando una suerte de vistosa verónica (media verónica o chicuelina, llamemos así a sus giros y cambios de postura intelectual, pases en los cuales también destaca) : “Me gusta mucho Dante porque todo en él es extremo, pasional, intenso, insoportable”, sostiene hábilmente manifestando su entusiasmo por el genio florentino, antes de girar en sentido opuesto y afirmar, con igual destreza : “No sé qué hace en la historia de la literatura universal el pelmazo dramático y dantesco de Dante; pienso que lo que hace es estar, porque leerlo no lo lee nadie”. Salvo él, quizás traducido al viejo aragonés de Barbastro, porque en italiano, seguro, no lo ha leído ni lo leerá jamás.

Sin duda, un escritor puede escribir por puro esnobismo en una lengua considerada como “mejor” que su lengua natal. Pero escribir y leer en otra lengua que la materna puede obedecer a motivos profundamente genuinos desde un punto de vista existencial y estético. Personalmente, para mi tentativa antinovelesca fue imprescindible, por honestidad intelectual, analizar los textos de los surrealistas, de los “nouveaux-romanciers”, la novela Tel Quel, Oulipo, la Nouvelle Fiction y explorar detalladamente la Recherche proustiana en la lengua de origen y no en traducciones, a veces opacas y cuestionables, dado que una traducción siempre será la transcripción de la lectura de la obra original realizada por el traductor. Manolete en sus salmos sobre la perfección de la prosa de Kafka, incluyendo las comas, parece ignorar el trabajo intermediario de los traductores sobre la prosa kafkiana. La gramática alemana es considerablemente distinta a la gramática castellana. La posición de los verbos en la frase, el uso de las mayúsculas, de los substantivos y de la adjetivación es muy peculiar, así como la puntuación y las declinaciones, inexistentes en español. En su tentativa de ensayo Dos tardes con Kafka, el licenciado en filología Manuel Vilas hace involuntariamente el elogio superficial del traductor y no el elogio del creador del texto. ¡Estocada poco profunda de Manolete! Ahora bien, los grandes movimientos vanguardistas del siglo 20, después de los formalistas rusos, son franceses. Por ello escogí escribir en francés, aunque sin abandonar mi escritura en castellano. Me da lo mismo que se me considere escritor chileno o francés (La Guérison incluye cinco lenguas). A Manolete, decía, no le gusta que lo reduzcan en el mercado internacional a ser un “spanish writer”, tanto más cuanto esa etiqueta tiene un ligero sabor a racismo cultural. Mo, “spanish novelist”, lo experimentó sin duda en Iowa City, donde, dicho sea de paso, el destino me llevó a conocer el Litterary Workshop en los comienzos de mi vida de escritor. Más de una vez presencié actos de racismo anti-hispánicos en los bares de la pequeña ciudad (White Anglo-Saxon Majority) donde negros y mejicanos y latinos en general eran mal vistos, y a veces expulsados a patadas.

Universidad de Iowa City

Debo precisar que había llegado hasta el Workshop invitado a través de mi amigo Juan-Agustín Palazuelos, becario de la Ford Foundation. Fui recibido gentilmente por el Director, el poeta Paul Engle y su amable compañera, la escritora china Nieh Hualing. En principio venía desde mi solitario refugio de escritor en Jávea sólo para pasar las fiestas de fin año en Iowa City. En algún momento se me ofreció prolongar mi estadía como un becario oficial. Rechacé tanta amabilidad cuando vi que beber bourbon de Kentucky (excelente) era la actividad central del taller literario, detrás de la cual se ocultaba una bonita trampa ideológica : el objetivo del Workshop, al invitar generosamente cada año a 50 jóvenes escritores venidos del mundo entero mediante un programa afinado en Washington por la comisión de cultura presidida por Nixon y Paul Engle, consistía en ganar la simpatía de las nuevas generaciones de intelectuales para consolidar el imperio cultural estadounidense. Preferí volver a mi "spanish creative solitude" en Jávea.

Jávea 1968 (Alicante / Valencia)

[8] El Bautismo fue impreso correctamente en México. El Sueño fue publicado en Barcelona sin ser corregido por el editor español. Decenas de errores. Comprendí que para alcanzar mis objetivos vanguardistas tenía que cambiar de editor... y de lengua.

- roberto gac

- Manolo Vilas

- Vargas Llosa

- Manolete

- Nouvelle Fiction

- Frédérick Tristan

- Javier Cercas

- Robert Saladrigas

- Mauricio Wacquez

- Isabel Allende

- Gimenez Corbaton

- Hubert Haddad

- intertexto

- sens public

- Gérard Wormser

- BraunVega

- Planeta Ediciones

- Premio planeta

- Ediciones Destno

- Ana Merino

- Iowa City University

- Paul Engel

- Juan Agustin Palazuelos

- David Wallace

- Pessoa

- Kafka

- Dante Alighieri

Portrait par Chantal WASZILEWSKA

" Entonces llegó el escritor "

Baie de Javea Roberto Gac, Javea 1968

COMMENTAIRE DE CHATGPT :