Chantal

En 2000, l'association Amérique Latine 2000 a conçu le projet de présenter la pièce de théâtre Oedipe Rouge, dans les ensembles architecturaux de Ricardo Bofill.

"Associer étroitement une ville et sa population à un projet théâtral qui permette de mettre en relation un ensemble architectural moderne avec la parole d’un auteur vivant sur un sujet inspiré de l’histoire contemporaine, c’est ce que nous avons décidé de réaliser avec l’appui de Ricardo Bofill dans 7 lieux créés par lui à travers la France. Ces ensembles architecturaux d’une grande valeur artistique présentent, en plus, la caractéristique d’avoir été conçus dans une vision théâtrale de la cité: ils appellent le spectacle. La confluence manifeste entre la vie citoyenne et la qualité esthétique du classicisme grec nous incite à imaginer un spectacle à large participation locale dans la tradition du théâtre populaire."

*Nota Bene

___________________

*Nota Bene

El lector postulante está autorizado, contrariamente a lo que ocurre en los exámenes escolares y académicos, a copiar todo lo que quiera en la versión electrónica (wip) de "La Société des Hommes Célestes", donde las cifras son "activas" y envían a las citaciones precisas de los Faustos consultados.

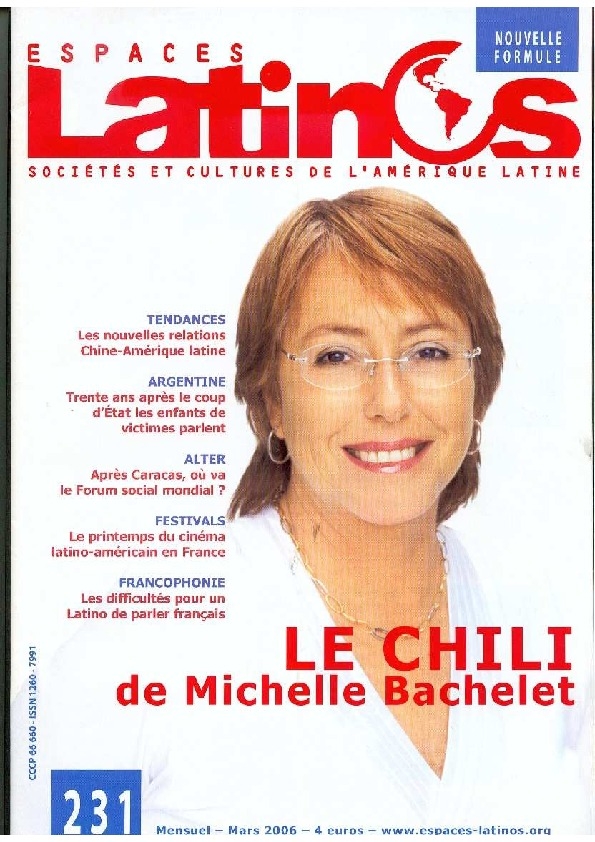

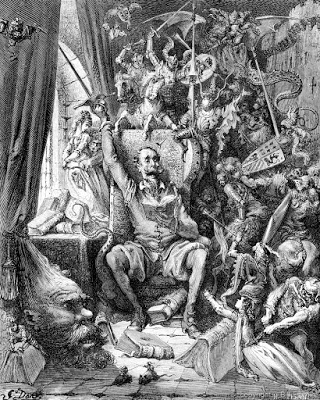

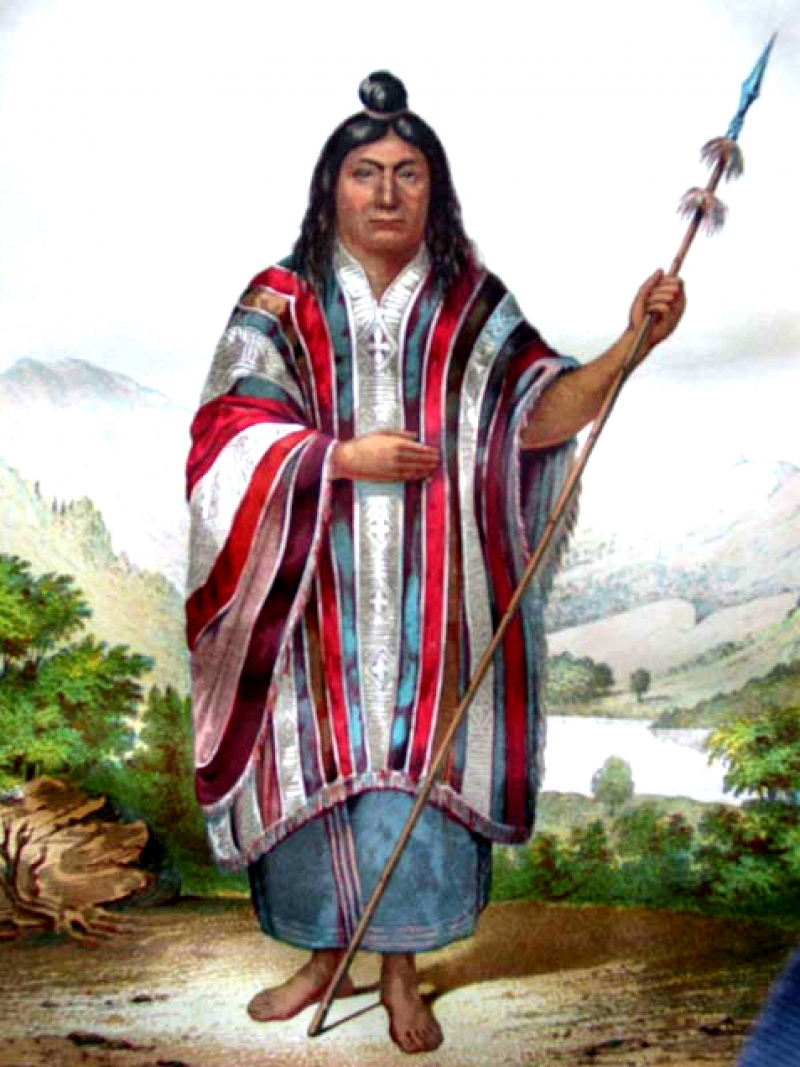

Madre/Montaña/Jazmín (Crónica de 1973), cuenta la evolución de la Unidad Popular vista desde París. Entre 1970 y 1973, Francia seguía de muy cerca la vida política de Chile y la Union de la Gauche (partido radical, partido socialista, partido comunista) se inspiraba abiertamente de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende. La comparación entre los dos procesos constituye el eje del relato. Pero al mismo tiempo la narración establece un paralelo entre la lucha de Chile contra el imperialismo de los Estados Unidos en el siglo XX y la lucha del pueblo chileno contra el Imperio español a comienzos del siglo XIX. Dos batallas históricas -la de Rancagua en 1814 y la de la Moneda en 1973- simbolizan los esfuerzos de los chilenos por su libertad. Los dos enfrentamientos se soldaron por una derrota, pero fueron el punto de partida de un proceso de recuperación que iba a permitir a los chilenos derrotar al Imperio español en 1818 y, casi dos siglos después, en 1990, gracias a la llegada al poder de la Concertación Democrática, derrocar a la dictadura de Pinochet instaurada por el Imperio estadounidense.

El libro, escrito en París entre 1973 y 1975, fue rechazado por los editores españoles de la época y olvidado, como una "obra de juventud", en un cajón de escritorio durante cuarenta años. Hoy día, coincidiendo aproximadamente con el bicentenario de la independencia de la América hispánica, el texto ha sido revisado y completado con un Epílogo que resitúa todos esos hechos del pasado reciente y remoto, dentro de la nueva perspectiva histórica abierta por el siglo XXI.

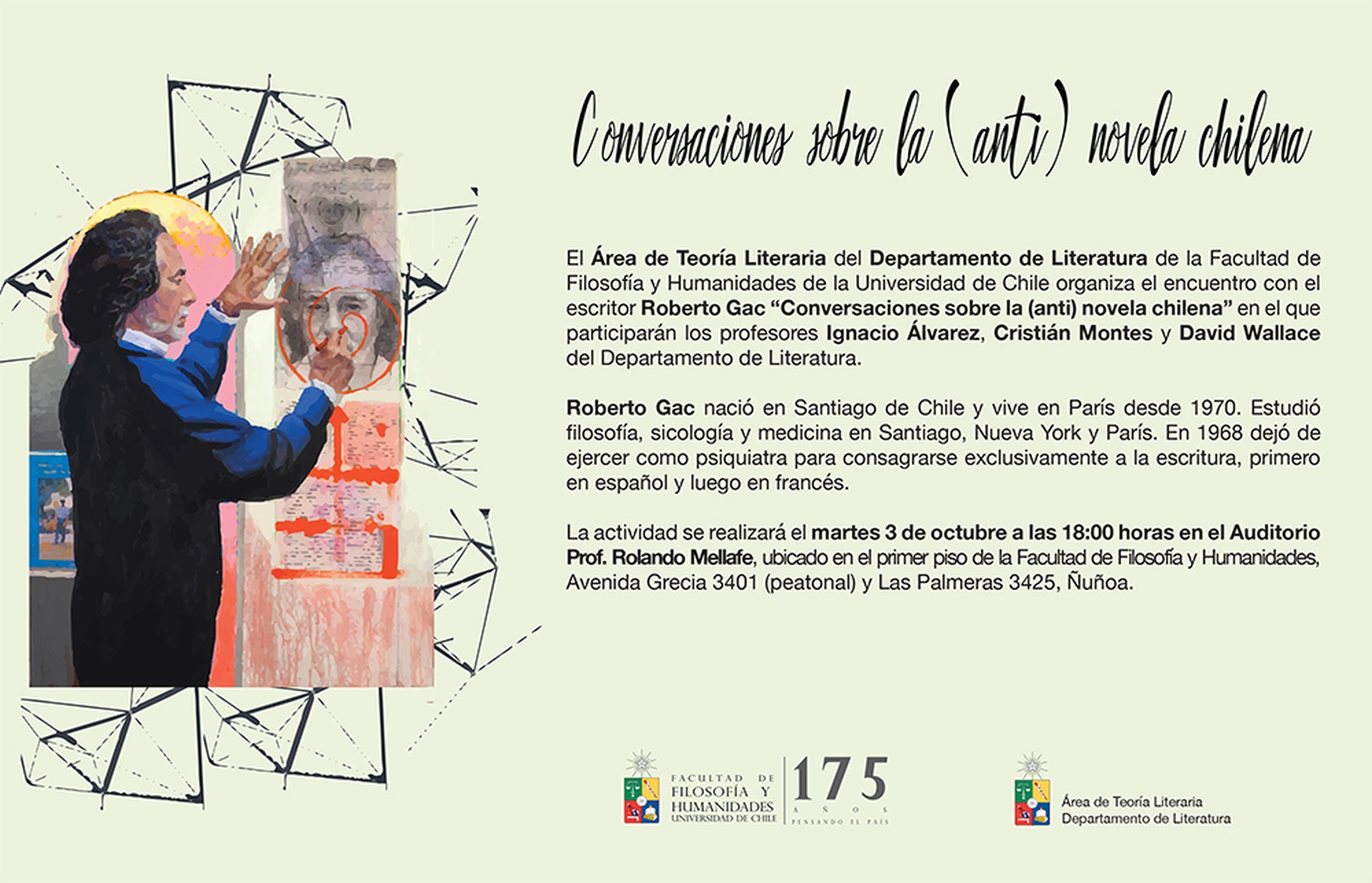

David Wallace

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE LITERATURA

date: 3 avril 2013 00:48

Estimado Roberto:

Gabriel Acosta Zamorano

Estudiante de Literatura, que presentó una tesis "Los pliegues de la escritura" sobre "El Bautismo" y "El Sueño" para aprobar su Examen de Grado (Licenciatura, 2013). Cum Laude.

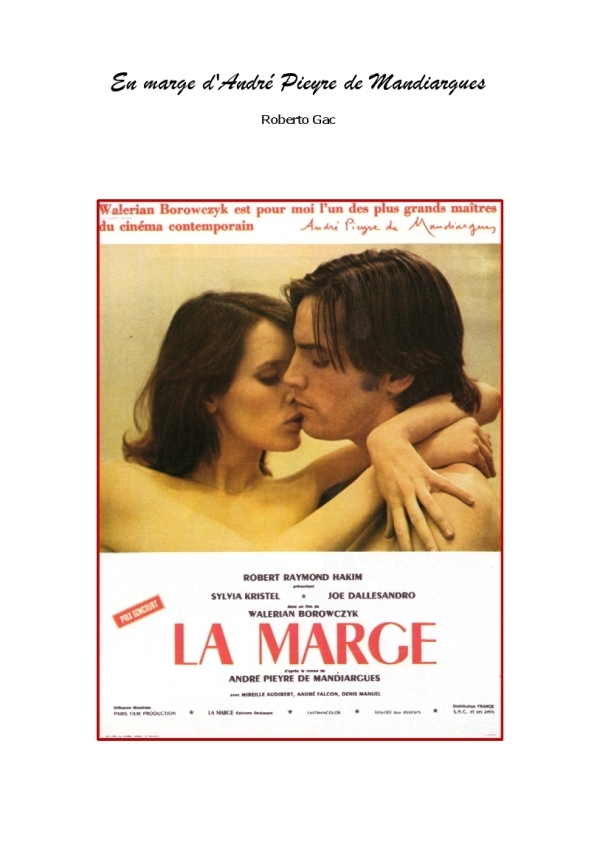

C'est à partir de cette question décisive -la liberté de la littérature- qu'un manifeste pour une nouvelle littérature peut s'esquisser.

Non que la littérature ait vieilli -les grands classiques sont et seront toujours d'une parfaite actualité- mais parce que, précisément, la littérature contemporaine perd, de plus en plus, sa liberté. Cela est dû, en grande partie, à cette néfaste confusion qui s'installe partout entre la pratique littéraire et les pratiques commerciales...

"De l'éloquence en langue d'oïl" recueille les traductions en français des textes de "La Guérison" écrits en italien, en espagnol et en anglais. C'est seulement en les intégrant à la lecture de la version originale de "La Guérison" (intertexte plurilingue) que ces traductions trouvent leur sens véritable. Elles ont été légèrement retouchées pour faciliter, éventuellement, leur lecture isolée. Les références des citations de l'œuvre de Dante ne tiennent pas compte, bien entendu, des modifications intertextuelles.

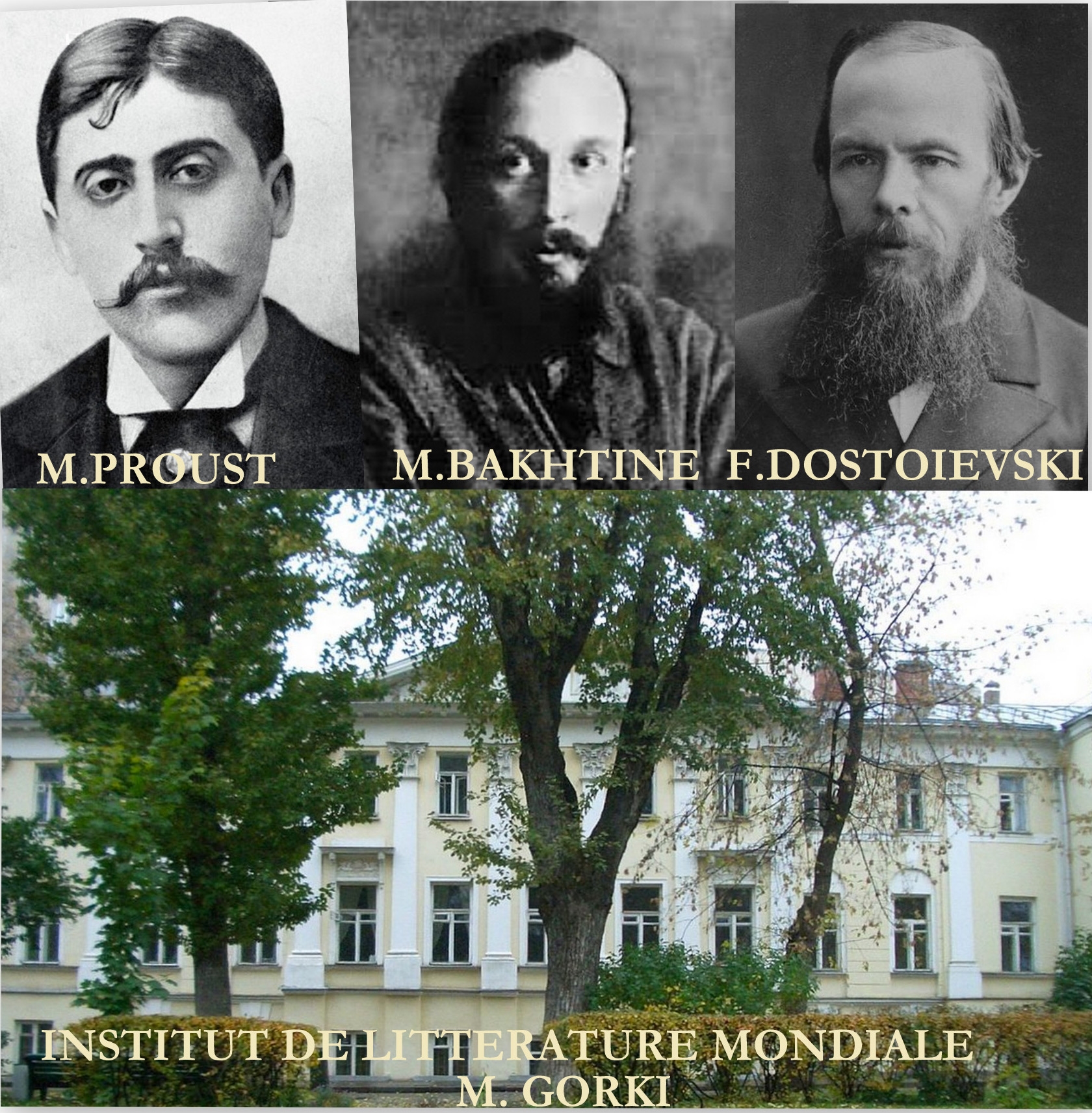

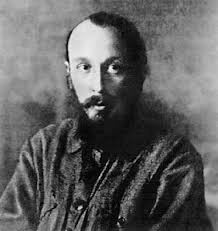

Les études sur le roman du savant russe Mikhaïl Bakhtine (1895–1975) sont, d'après la plupart des spécialistes, l'analyse la plus profonde jamais réalisée sur l'évolution du genre depuis sa naissance dans l'Antiquité (selon Bakhtine) jusqu'à nos jours. Toutefois, la puissance de la pensée de Bakhtine et son extraordinaire érudition ne l'empêchèrent pas de tomber dans le proton pseudos qui fragilise sa théorie : l'amalgame entre "littérature narrative" et la forme "roman", celui-ci n'étant qu'un genre de la narrative, genre connu comme tel seulement à partir du 12e siècle. C'est ce proton pseudos (souvent présent au départ des grandes théories scientifiques et philosophiques, presque comme un témoin occulte de réfutabilité et donc, de scientificité), qui ouvre la voie à une autre vision de la littérature et à la définition d'un nouveau genre narratif post-romanesque -l'intertexte- dont la gestation est directement tributaire de la "révolution cybernétique".

"Nous devons nous rendre multilingues, donc rendre nos textes multilingues... Imaginons un roman par lettres dans lequel certains correspondants écriraient en japonais, d'autres en français ou en anglais. Ceux qui connaîtraient les deux ou trois langues pourraient lire la totalité. Pour les autres, il faudrait des traductions différenciées. Notre situation linguistique implique une transformation prochaine radicale de tous les genres littéraires..."

Michel Butor, Improvisations sur Michel Butor - L'écriture en transformation, La Différence, 1993.